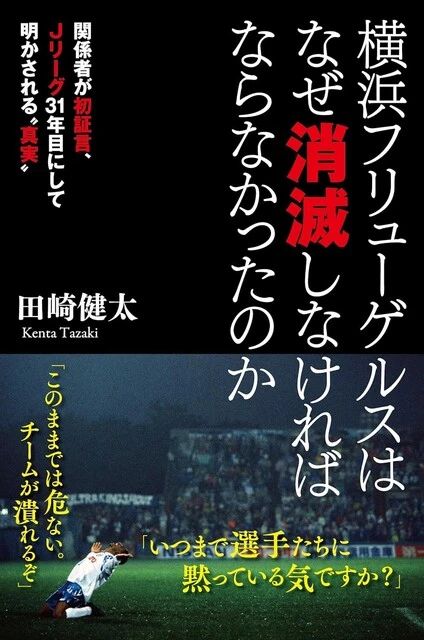

『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』の著者で、ノンフィクション作家の田崎健太氏

『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』の著者で、ノンフィクション作家の田崎健太氏

「Jリーグ史上最大の悲劇」といわれる、1999年の横浜フリューゲルスの消滅。数十人もの関係者から証言を引き出し、クラブの成り立ちから消滅に至る舞台裏をつまびらかにしたのが、400ページにわたる大型ノンフィクション『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』(カンゼン刊)だ。この悲劇は何故に生まれ、どんな教訓を残したのか。著者の田崎健太氏に聞いた。

■クラブ消滅の伏線となった1986年の「ボイコット事件」

――まず、本書執筆のきっかけを教えてください。

田崎 フリューゲルス消滅20周年のときに、何人かの関係者がメディアで語っていたけれど、深く関わっていた人は誰も出ていませんでした。それ以前に元所属選手の山口素弘さんが本を出したりとかもありましたが、親会社だった全日空の人間が誰も証言していなかったんです。真相を追ってみたいと思ったのが動機です。

『フットボール批評』の連載として始めて、単行本は原稿用紙200~300枚の中編をイメージしていましたが、取材を始めたら知らなかったことが次々と出てきたり、全日空側の人も取材に応じてくれたりして、どんどん長くなっていきました。

――フリューゲルスからの撤退に関わった、当時の全日空の関連事業本部業務部長の証言も引き出していますね。

田崎 横浜マリノスとの合併をめぐるサポーターとの話し合いの場で激しい言葉を浴びせられた人だから、最初は取材に応じてくれるとは思っていませんでしたが、手紙を書いて取材申請を出すと意外とすんなり受けてくれました。クラブ消滅の責は彼にあるわけではなかった。それにもかかわらず悪役にさせられたことに対して、彼なりに忸怩(じくじ)たる思いがあったのでしょう。

――そもそもフリューゲルスとは、どんな特徴を持つクラブだったんですか?

田崎 Jリーグの各クラブの母体は鹿島アントラーズなら住友金属、横浜マリノスなら日産自動車、ジェフユナイテッド市原は古河電工というように、企業の福利厚生としてのサッカー部で、選手も監督もコーチもその企業の社員でした。だから、クラブの活動は企業内で完結していた。一方、フリューゲルスの母体は1964年に創設された横浜中区スポーツ少年団から発展した地元のサッカー好きが集まる市民クラブでした。

その後、横浜サッカークラブに改称し、79年には全日空の資金援助を受けて横浜トライスターサッカークラブ、日本サッカーリーグ(JSL)1部昇格を決めた84年からは全日空が設立した子会社、全日空スポーツが運営する全日空横浜サッカークラブになっていきます。

もともとこのクラブはいわば町の不良たち――自費で海外までワールドカップを観に行くほどサッカーに命をかけているサッカー好きの人で成り立っていました。そこに全日空が入ってきて、もともといた〝横浜側〟の選手と全日空の社員選手が混在し、温度差が生まれた。

クラブの運営や契約をめぐって〝横浜側〟と全日空の間で対立が深まり、86年3月には選手6名が試合をボイコットする事件にまで発展しました。世界のサッカー文化を肌で知っていた〝横浜側〟の人たちを大事にしておけば、その後の消滅も避けられたかもしれない、とぼくは思っています。

――もともと火種はあったと。そして93年にJリーグが開幕。当初の異様な熱狂とは裏腹、フリューゲルスの赤字は膨らみ続け、消滅に至ります。

田崎 その最たる原因は、全日空スポーツの責任あるポジションに能力のある人を置かなかったことに尽きるでしょう。全日空にしてみれば、全日空スポーツはあくまで子会社のひとつ。再三、収支の改善を求めても赤字が続けば、全日空本体にも悪影響を及ぼしかねない。潰すのも仕方がないという判断は企業の論理としては真っ当です。

しかしサッカーは文化的な側面が強く、先人たちから受け継いできた社会の財産でもある。そういうものを当時の全日空は理解していなかったんだと思います。全日空の社内にも全日空スポーツ社長を経て全日空の副社長を務めた長谷川章さん(故人)のような後ろ盾もいました。しかし、フリューゲルスが危機に瀕しているとき、彼が体調を崩して退いていたことも不運でした。

■「日本にはサッカーの文化が根付いていなかった」

――2000年前後、フリューゲルスのみならず多くのクラブが経営難に陥っていました。当時、田崎さんはどう見ていましたか?

田崎 清水エスパルスが危ないとか、さまざまな報道もありましたが、98年ワールドカップ初出場、2002年ワールドカップ招致、このふたつが危機を見えにくくしたという印象があります。また当時、フリューゲルスの消滅を悲劇にしようとするムードにぼくは違和感を抱いていました。

この違和感はなんなのかというのが本書執筆の動機のひとつでもありますが、南米や欧州で現地のサッカーを見たり、クラブの経営者を取材したりしていくうちに、「結局、日本にはサッカーの文化が根付いていなかったんだ」という結論に至りました。

――というと?

田崎 例えば、ドイツのバイエル・レバークーゼンは医薬品メーカーのバイエル社1社で持っていますが、そういうクラブはごくわずかで、欧州や南米のクラブの多くは地域にしっかりと根を張って、ひとつの企業におんぶにだっこになっていない。クラブの経営者はトップの選手を売るなどして、どうやってクラブを存続させるかを第一に考えています。

Jリーグの場合、初代チェアマンの川淵三郎さんがクラブの親会社を「責任企業」と位置づけ、リーグ発足後しばらくは親会社が赤字を補填しながら、クラブがよちよち歩きから一本立ちできるようになっていくことを目指したと思います。すごく現実的な考え方だと思うけれど、まだよちよち歩きのうちにスター選手が続々と生まれてJリーグはバブル状態になってしまった。

そして、クラブのフロントが選手の値段を正当に評価できなかった。サッカーをよくわかっていない人間がなんとなく横並びに見て、この選手はレギュラーだから年俸何千万円とか、プロ野球には1億円プレーヤーがいるからJリーグでもとか、経営の実態にそぐわない額を払っていた。

プロ野球とJリーグでは試合数も観客動員力も違います。あるとき、Jリーグはクラブの増加により各チームのホームゲーム数が減った。その分、収入が減るわけだからそれに合わせてバジェットを下げないといけない。だけど、フリューゲルスはそういう当たり前のこともしなかった。企業経営の当事者意識が足りなかったと思います。

――全日空による補填額が増加する中で、全日空スポーツの経営陣はタクシーチケットの乱用に象徴されるような緩んだ経営を続けていた。親会社である全日空に、監督責任はなかったのでしょうか?

田崎 監督責任というより、経営陣の任命責任はあったと思います。全日空スポーツは本社の一部署ではなく独立した企業だったから、責任を負うべきは全日空スポーツの社長でしょう。しかし先述したように、全日空としても文化的要素のあるサッカークラブを単なる子会社とみなして対応したことはやはり問題だったと思います。

――あとがきで、サッカーチームは「社会的共通資本」であると書いていますね。

田崎 それがないと生きていけないものではないけれど、サッカークラブは人の生活を豊かにする、地域の財産という概念です。今は少しずつ浸透してきていると思いますが、当時の全日空にはそういう認識がなかったし、バブル期の日本は見失っていたんでしょう。

■ブラジル代表、サンパイオの移籍金の謎

――さきほど欧州や南米のクラブ運営の話がありましたが、清水エスパルスも経営危機の際、監督や選手の年俸の減額に踏み切りました。

田崎 それをやったのは先述のボイコット事件の当事者で、エスパルスの強化担当になっていた唐井直(からい・ただし)さんです。彼は公認会計士だから経理がわかり、当然サッカーがわかり、世界のサッカーも知っている。唐井さんがいなかったらエスパルスはあの危機を乗り越えられたかどうか、わからないですね。

フリューゲルスでは全日空スポーツの人間がそれをやるべきでした。例えば、当時のフリューゲルスにはセザール・サンパイオというブラジル代表の選手がいました。

サンパイオは98年ワールドカップでブラジルの決勝進出に貢献して価値が上がっていたから、フリューゲルスにしたらまさに売り時ですよ。もしマリノスとの合併を発表する前にサンパイオを売れば、1、2億円の移籍金を手に入れられたはずです。トップ選手を高く売り、若手選手に経験を積ませていく。南米ではそういったサイクルで回っているクラブは少なくありません。

ところが、全日空スポーツはそれをしなかった。彼はフリューゲルス消滅後に母国のパルメイラスに移籍します。当時からぼくはサンパイオの移籍金が気になっていました。この移籍金についてはどこも報じなかった。今回、この本を書くためにブラジルに行き、サンパイオに移籍金について確認してきました。全日空スポーツの社長は会社に対する背任行為ともいえることをやっていたことが判明しました。

――『フットボール批評』での連載時、サッカー関係者からの反響はどうでした?

田崎 予想以上にありましたね。知らないことがたくさん書かれていたと。ワールドカップの初出場や招致、バブル崩壊などいろんな背景が絡み合っているからこそ、フリューゲルスの消滅を俯瞰的に見られている人はいなかった。フリューゲルスのことを書いているけれど、Jリーグ31年の歴史を振り返る本にもなっていると思います。

この本の中に、フリューゲルスの共同出資者の佐藤工業から全日空スポーツに出向していた手嶋秀人さんの話が出てきます。手嶋さんはサッカー協会にいたのですが、若い職員が横浜F・マリノスの「F」の意味を知らなかったそうです。それまで彼はフリューゲルス消滅について一切取材を受けていませんでした。何が起きていたのかを残しておかねばならないとぼくの取材に応じてくれました。

消滅から25年が経った今年1月、フリューゲルスに在籍経験のある最後の現役選手だった遠藤保仁さんが引退したのは象徴的でした。ほかにもフリューゲルスOBでは、昨年、吉田孝行さんが監督としてヴィッセル神戸をJ1初優勝に導きましたし、反町康治さんは日本サッカー協会理事・技術委員長から、エスパルスのGMに就任しました。フリューゲルスはいい人材をたくさん残しているんですよ。

■『横浜フリューゲルスはなぜ消滅しなければならなかったのか』

カンゼン 2970円(税込)

●田崎健太(たざき・けんた)

1968年生まれ、京都市出身。ノンフィクション作家。早稲田大学法学部卒業後、小学館に入社。『週刊ポスト』編集部などを経て、1999年末に退社。主な著書に『偶然完全 勝新太郎伝』『球童 伊良部秀輝伝』『真説・長州力 1951-2018』『真説・佐山サトル タイガーマスクと呼ばれた男』『電通とFIFA サッカーに群がる男たち』など多数。