布施鋼治ふせ・こうじ

1963年生まれ、北海道札幌市出身。スポーツライター。レスリング、キックボクシング、MMAなど格闘技を中心に『Sports Graphic Number』(文藝春秋)などで執筆。『吉田沙保里 119連勝の方程式』(新潮社)でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。他の著書に『東京12チャンネル運動部の情熱』(集英社)など。

UFCやPRIDEなどで数々の名勝負を残してきた「蒼い瞳のケンシロウ」ジョシュ・バーネット

UFCやPRIDEなどで数々の名勝負を残してきた「蒼い瞳のケンシロウ」ジョシュ・バーネット

【連載・1993年の格闘技ビッグバン!】第28回

立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA(総合格闘技)をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。

「これは自分が関わるべき格闘技だ」

1994年春、『UFC2』の試合映像ビデオを見た瞬間、ジョシュ・バーネットはそう確信した。

「それまでレスリングなど個々の格闘技をやったことはあったけど、全てのものを融合して自分のスタイルを築き上げていく。そういう総合的な格闘技を初めて見ました。何もかも衝撃だった」

当時のジョシュはまだハイスクールに通う2年生で、もちろん打撃・組み技・寝技と全ての格闘技の要素を詰め込んだ総合格闘技との遭遇はUFCが初めてだった。

『UFC2』は94年3月11日(現地時間)、米コロラド州デンバーで開催された2回目の大会で、最初で最後の16人制のワンデートーナメントが組まれた。日本から初めて、当時大道塾に所属していた市原海樹(みのき)が出場したが、初戦でホイス・グレイシーの片羽絞めの前に敗れた。そのままホイスは勝ち上がり、決勝ではパトリック・スミスをパウンドで撃破し大会2連覇を達成している。

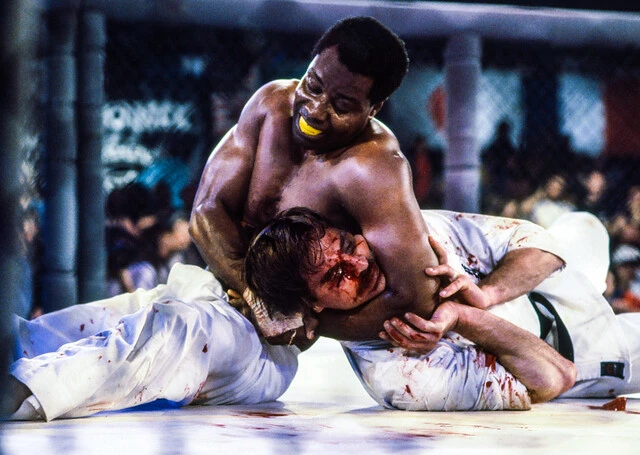

また、この大会は第1回大会では反則とされていた局部への攻撃が許容され、試合時間も5分無制限ラウンドから時間無制限1本勝負へと変更されていた。そのせいだろうか、凄惨な攻防が続出し、UFC史上最も暴力的な大会ともいわれている。この大会を筆者は現地でライブ観戦しているが、明らかに興奮剤を服用しているのではないかと疑われる選手もいた。現在のように出場選手にドーピング検査が義務づけられる時代ではなかった。

血だらけで戦意喪失した対戦相手になおも攻撃を仕掛けようとする選手に、「やっちまえ!」と生ビールを飲みながらダメ押しのような声援を送る現地の観客の熱狂を目の当たりにして、筆者は「ここに集まった人たちとは格闘技に対して求めているものが違う」と気持ちが引いてしまった記憶がある。

過酷にも程がある16人制ワンデートーナメントで、凄惨な場面が続出した『UFC2』

過酷にも程がある16人制ワンデートーナメントで、凄惨な場面が続出した『UFC2』

そんな当時のUFCにまとわりつく暴力性についても、ジョシュは寛容だった。

「闘いには必ず暴力的なものがつきまとう。しかし、格闘技以外の世界でも暴力は存在するというふうに大きく捉(とら)えていました」

暴力性以上に総合格闘技のポテンシャルの高さを見出したということなのか。ハイスクールでジョシュはフレッド佐藤という日系の教師から柔道も習っていた。しかし、その柔道を他の格闘技と結びつけることは困難だった。柔道は柔道であり、他の格闘技と接点をもたせるという発想はなかった。別々の格闘技が気軽にクロスオーバーできる時代ではなかったということだ。

そういった状況こそ、1990年代初頭のアメリカの格闘技事情を如実に物語っている。ジョシュは、「この時代のアメリカにはまだフェイクの武道やカンフーが横行していた」と証言する。

「そういうフェイク系の武道と、柔道やレスリングなどの真っ当な組み技格闘技を結びつけることはできなかった」

マーシャルアーツという言葉は誰もが一度は耳にしたことがあるだろう。マーシャルは「格闘」、アーツは「芸術」を指す。この言葉は、西洋文化にルーツを持つレスリングやボクシング以外の格闘技、つまり東洋の武術全般を指す言葉として用いられることが多い。

しかしここが曲者で、誰もがブルース・リーの映画などでマーシャルアーツに接したことはあるが、実際のところどんな稽古をしているのかまではわからない。マーシャルアーツは映画や漫画の中での〝東洋の神秘〟だった。神秘性があるがゆえに人々は惹かれる。そしてその神秘性を逆手にとるかのように、アメリカでは自ら名人や宗家を名乗るフェイク流派や道場がはびこっていた。

格闘技のバックボーンをほとんど何も持たぬ者が、知ったかぶりをして先生となる。これでは伝承もへったくれもない。武道の追求に熱心な生徒ならば、早かれ遅かれ師の「嘘」に気づくだろう。

ジョシュは「少なくともアメリカではフェイク・マーシャルアーツがホンモノの格闘技を熟成させるための妨げになってきた」と語る。しかし、ニセモノの時代はいきなり淘汰されてしまう。いったい何が原因かといえば、UFCの出現だった。

「UFCが出始めてから、ホンモノの格闘技だけが発展してきたと思います」

それはそうだろう。何でもありの闘いになったら、まがいもののスキルなど一切通用しないのだから。少なくとも格闘技に護身を求める国において、実戦で役立たない武術の存在など見向きもされない。

2002年3月、UFC5戦目でUFC世界ヘビー級王者ランディ・クートゥア(左)を破り、24歳の若さでベルトを巻いたジョシュ

2002年3月、UFC5戦目でUFC世界ヘビー級王者ランディ・クートゥア(左)を破り、24歳の若さでベルトを巻いたジョシュ

では、UFCの登場以降、アメリカのマーシャルアーツ系の道場やジムには具体的にどんな変化が起こったのだろうか。

ジョシュは「巷にあるどんな道場でもグラップリング(柔術も含む)を取り入れなければならなくなった」と言う。

「MMAの発展とともに、我々の道場が教えるスキルはMMAでも通用するということを証明していかなければならなくなった」

ジョシュは現実主義者だ。マーシャルアーツについても「美の部分、つまりアートの部分だけをやっても意味はない」と考えている。

「もともと武道が始まったときには、他のコンバットスポーツと相対したときにどう闘うのかという捉え方があったと思うし、そういうことを追求していたと思う」

そんな武道の歴史について、ジョシュはこんな仮説を立てる。

「宗家が本当に素晴らしい技術を持っていたとしても、弟子たちも同じ技術を持っているかといえばそれは違う。師匠の教えをしっかりと覚えていて同じ技術を使える人がいれば、全く違うフェイクのような技術しか使えない人もいる。後者のようなプロセスになると、本来追い求めていた武道とは全く違うものになってくる」

UFC1、2、4をオール一本勝ち(TKO含む)で制し、世界にグレイシー柔術を知らしめたホイス・グレイシー

UFC1、2、4をオール一本勝ち(TKO含む)で制し、世界にグレイシー柔術を知らしめたホイス・グレイシー

負傷のため途中棄権した『UFC3』を除き、『UFC1』から『UFC4』まで3度もトーナメントを制しているのだから、UFC初期のスターはヒクソンの実弟であるホイスであることは間違いない。なぜそんなに強かったのかといえば、ホイス以外の出場選手たちは誰もブラジリアン柔術のことを詳しく知らなかったからだろう。

ジョシュも「ホイスが初めて出てきた頃は、みなブラジリアン柔術のことなど知らなかった」と言う。

「だから柔術のテクニックは初期にはかなり有効だったと思います。クリンチしたり、距離を詰めたりしながら、その距離に特化した技術を出せる。グラウンドで下になったときでも、一番有効な技術を出すことができる。あの時代のホイスは誰も知らない技術を持っていたという点で強かった。もうひとつ強かった理由を挙げれば、UFC以前からすでに道場で道場破りたちと異種格闘技的な闘いを経験済み、ということも大きな自信につながったんだと思います」

しかし、ジョシュがホイスに憧れ、ブラジリアン柔術の一流派であるグレイシー柔術を習うことはなかった。尊敬していたのはホイスのライバルであるケン・シャムロックやダン・スバーンだった。いずれもレスリングをバックボーンに持つファイターだ。

「だから総合格闘技をやる際にも自然とレスリングのほうに力を入れるようになりました」

そんなジョシュにとってUFCとともに、初めて映像を見たときには「いったいこれは何?」と大きな衝撃を受けたものがある。それは日本で生まれたUWF系プロレスだった。

(つづく)

■ジョシュ・バーネット主宰のプロレス団体「ブラッドスポーツ 武士道」が日本上陸!

6月22日(土)/東京・両国国技館

ジョシュ・バーネットvsジョン・モクスリーのメインイベントのほか、鈴木みのる、桜庭和志、船木誠勝、クイントン・〝ランペイジ〟・ジャクソンらが参戦!

詳しくは「ブラッドスポーツ 武士道」公式ホームページへ

1963年生まれ、北海道札幌市出身。スポーツライター。レスリング、キックボクシング、MMAなど格闘技を中心に『Sports Graphic Number』(文藝春秋)などで執筆。『吉田沙保里 119連勝の方程式』(新潮社)でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。他の著書に『東京12チャンネル運動部の情熱』(集英社)など。