筑波大学「未来教室」で講義をする落合陽一氏(右)と藤井直敬氏(左)

筑波大学「未来教室」で講義をする落合陽一氏(右)と藤井直敬氏(左)

『週刊プレイボーイ』で短期集中連載中、“現代の魔法使い”落合陽一の「未来教室」。最先端の異才が集う最強講義を独占公開!

スマートフォンで手軽にVRコンテンツを楽しめる段ボール製のビューワー「ハコスコ」の開発者・藤井直敬(ふじい・なおたか)は、SR(代替現実)を応用した体験型の作品を手がけるアーティストとしても活躍している。同時に、理化学研究所脳科学総合研究センター適応知性研究チームのリーダーを務める脳科学者であり、さらに以前には東北大学医学部大学病院で眼科医として勤務していた医学博士でもある。

「飽きっぽいのが僕のよいところでもあって悪いところでもある」という軽やかなフットワークから生まれる彼の活動の多くは、「われわれは現実をどう見ているのか」という巨大なテーマと結びついている。

* * *

藤井 僕が東北大学の医学部に進んだのは、両親・祖父母に医者の多い家だったので、ひとりくらい医学部に行っといたほうがいいだろうという程度の気持ちでした。眼科を選んだ理由も、マイクロサージェリー(顕微鏡を使った手術)がやりたいっていうだけで、あとは消去法でした。

でも、眼科の専門医って、眼しか見ないんですよ。「脳がものを見ている」というところに目を向けない。眼科で扱う疾患の中でも、脳が関わる疾患になると治せない。医者って、治せないものには関心を持てないんです。僕は、最終的にものを見ているのは脳だと思うので、このギャップがたまらなかった。

僕としては眼科の中でも脳寄りの神経眼科という領域に興味があったのですけど、眼科を続けている限りは脳にまったく触れずに生きていくことになりそうだと思い、大学院のとき、「脳科学がやりたいです」と教授に言いました。

そしたら、丹治順(たんじじゅん)先生という、当時世界で5本の指に入るような研究者を紹介してくれた。それからは楽しかったですよ。

理化学研究所を経てMIT(マサチューセッツ工科大学)に行って、2004年に日本に戻ってきたのですが、その頃から、普通の人――友人や妻――と問題を共有できる研究テーマをやりたいと思うようになり、サルを使って社会性の研究を始めました。

それまでの脳の研究は1個の脳だけを見ていましたが、僕らの日常っていつもほかの人がいるか、もしくはいなくても誰かの影響を常に受けている。なので、サルの研究でも最低2頭からやろうと思って、両者が社会的にインタラクションしながら2頭のデータを同時に記録するという環境をつくった。脳の中の多点から同時に全部記録するための装置も開発しました。

このときに、社会的な関係性というものの実験を、サルだけでなくヒトでもやりたいと思った。ただ、そうなるとすべての被験者に、まったく同じ社会的な刺激を与えなければいけないんです。でも、同じ現実というのは一回しか起きないですよね。

そうでなければ、現実と思えるような「繰り返せる刺激」をつくるしかない――それがヴァーチャルリアリティなんですね。僕がVR研究のスタートを切ったのは、こういう流れからなんです。

VRがダメだと思い開発したSR

落合 なんで藤井先生がVRを始めたのか全然知らなかった。なるほどなあ……!

藤井 最初は被験者にアバターを使ってコミュニケーションしてもらったんですが、そうするとね、社会的な関係性が全然生まれなかった。例えば相手に対して気を使うとか、驚いたりするとか、そういったリアクションが一切なくて、とても社会的なアクティヴィティとして記録できない。アバターを社会的現実としてとらえることはできなかったんですね。

これは全然ダメだな、と思って開発したのがSRです。通常のVRって、現実空間と違うところにある「よくできた空間」に人を飛ばすことが多いですけれど、僕らが開発したSRの場合、ヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)の正面にカメラがついているので、かぶるとまず、自分がさっきまで見ていたのと同じ光景が見える。自分の声も聞こえる。だから、見えている映像がウソだとは絶対思わない。こうして被験者は、まず「信じる」ことになります。

その後に、あらかじめ撮影しておいた360度の映像に切り替え、過去映像と現在の映像を重ねたりする。このSRの被験者はこれまで2000人くらいいますけど、「すべてがわかった」という人はほんの数人しかいません。やっぱりわかりにくい。言い換えると、ヒトはSRには騙されやすいんです。

今までのVRは、映像の情報量を現実に近づけようとしていた。でも、逆に僕は現実(HMDのカメラを通して被験者が見る現在の映像)のほうの画質を下げました。そうすると、リアルもヴァーチャルも同じビデオ画質になり、被験者はまったく両者の差を見つけることができなくなる。

つまり、情報の与え方によって人って簡単に騙せるということです。人を操作して騙すのに、スペックはあまり重要じゃない。僕らが何を感じて何を信じているのか。それをテクノロジーを使って操作するのがSRです。SRをやってみて気がついたのは、現実というものはどこにも絶対的なものはなくて、本人が信じていればそれが現実なんだ、ということです。

そして、人が騙されたときに唯一頼れるのは自分の身体だけでした。たいていの被験者が「困ったなあ、わからないなあ」というときに、無意識に自分の手を見ていた。サルで試したときも、やっぱり手を見ていました。

藤井氏(右)によるSR実験の映像。被験者(左)のHMDには実際の映像と過去映像が入り交じって映し出され、「何が現実なのかわからない」状態になって自分の手を見る(右下の枠内が被験者の見ている映像)

藤井氏(右)によるSR実験の映像。被験者(左)のHMDには実際の映像と過去映像が入り交じって映し出され、「何が現実なのかわからない」状態になって自分の手を見る(右下の枠内が被験者の見ている映像)

こういう面白いものができたので、もっと実験しようかなあと思ったんですけれど、僕はたいてい実験のためのテクノロジーをつくる段階で飽きちゃうんですね。なので、「これ、何か面白いことに使えないかなあ」と思って、アートパフォーマンスのほうにちょっといったんです。

藤井氏が始めた「ハコスコ」

こういうコンテンツって実際に体験してもらわないとわかりにくいんですけど、SRを使った『The Mirror』という僕の作品が、今年の5月から東京・初台にあるICC(NTTインターコミュニケーション・センター)で常設展示されています。来年の3月までやっているので、もしよかったら体験してみてください。

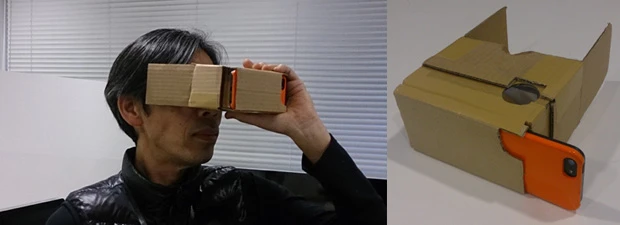

そして、こうした感覚をより多くの人に体験してもらおうと考えて始めたのが、「ハコスコ」という会社です。スマートフォンを使ったVRのサービス。とにかくまずはビューワーをタダで配るか、あるいは格安で販売することを考えて、段ボール製のものをつくりました。

藤井氏が手掛けたSR没入体験型アート作品『The Mirror』は来年3月まで東京・初台のICC(NTTインターコミュニケーション・センター)で展示中

藤井氏が手掛けたSR没入体験型アート作品『The Mirror』は来年3月まで東京・初台のICC(NTTインターコミュニケーション・センター)で展示中

藤井氏が発案・開発した安価な段ボール製VRビューワー「ハコスコ」。専用アプリをダウンロードしたスマホを装着し、のぞき込むことでさまざまなVRコンテンツを体験できる

藤井氏が発案・開発した安価な段ボール製VRビューワー「ハコスコ」。専用アプリをダウンロードしたスマホを装着し、のぞき込むことでさまざまなVRコンテンツを体験できる

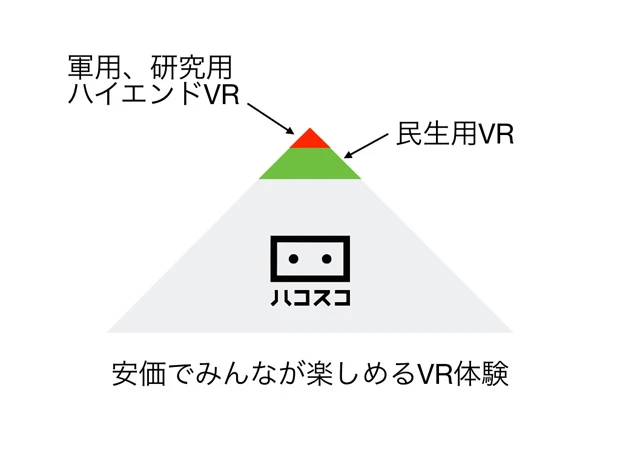

軍や研究機関が使うハイエンドなVR装置は極めて高価。また、従来の民生用VR機器も最低数万円は下らないが、ハコスコはずっと安い

軍や研究機関が使うハイエンドなVR装置は極めて高価。また、従来の民生用VR機器も最低数万円は下らないが、ハコスコはずっと安い

ただ、デバイスの箱だけあっても意味がなくて、やっぱり必要なのはコンテンツと、それからアプリです。この3つがうまく連動して、初めて価値のある体験を一般の人たちに届けられる。

世の中には箱だけを売る人もいれば、アプリだけをつくる人もいるし、コンテンツだけでビジネスをやっている人もいる。ところが、こういうVRの体験を提供しようと思ったら、この3つがきちんとつながって誰でもすぐに手が出せて、そこで回るような仕組み、これをつくらないとお金にならないんです。

そこで僕らは、VRを体験する安価なプラットフォームとして、下から上までワンストップですべての要素を供給できるようなビジネスを始めたわけです。非常に狭い、ニッチなところしかカバーしていませんが、いわゆる垂直モデルをつくっている。今はスマートフォンに限っていますが、これから同じコンテンツを「PSVR」、「Oculus Rift」、「HTC Vive」なんかでも見られるように横に展開していく。そうすることによって、より強いプラットフォームとして生き残っていこうと思います。

VRというテクノロジーが端的に何をしてくれるかというと、「時間と空間の操作」を可能にしてくれるんです。今まで僕らは、時間と空間にとらわれて生きてきた。ところが、VR関連のテクノロジーは時間と空間を自由に操作できる――主観的にね。今までとらわれていた制限を取り払うことができる。

そうなると、おそらく人の、世界との関わり方、他者との関わり方、社会との関わり方も大きく変わっていくはずです。なので、僕はそこで、人は大きく進歩するだろう、進化するだろう、というふうに信じています。

VRは人を進化させるためのテクノロジーで、今後は日常生活に欠かせないツールになっていくと思います。

藤井氏の展望とは?

落合 ありがとうございました! さて、ここからはいつも通り対談形式でいきます。

先ほど、VRで現実が曖昧になったら人は自分の手を見るとおっしゃいましたが、身体性、つまり触覚と言い換えていいと思うんですけど、それが今後のVR技術にどう絡んでいくのか、藤井先生の展望をお聞きしたいです。

藤井 触覚はやはりすごく大きなフィールドだと思うんだけど、僕らが今生きているこの世界って、僕らを裏切ったことがないんだよね。例えば、目の前に床があったら、床は抜けない、踏める、みんなそう信じてる。だから一歩踏み出せる。それがどこかで構築された後は「裏切られない」っていう絶対的な確信があって、僕らは自由に動き回っているんですよ。それが人間と世界との関係性です。

そこに、VRのようなテクノロジーが現実の上に重なってくると、最初は誰でも、ものすごく疑うんだよね。VRって「仮想現実」と訳されることが多いけど、落合君はなんて呼んでいたっけ?

落合 「実質」です。ヴァーチャルではなく「実質」、リアルではなく「物質」と呼びますね。

藤井 うん、そのひと言でいいと思います。VRが世に実装されるにつれて、「今、落合君はここにいるけど、もしかしたらいないかもしれないよな」みたいなことを何度か繰り返していくと、だんだん疑うことにコストがかかりすぎて、バカらしくなってくる。だって、いるかいないかはともかく、落合君と話したほうが面白いじゃん。もしくは、何か質問されても答えないのは失礼じゃん。

なので、展望としては、VRがつくる世界への疑いを超えて、見て聞いているものがすべて本物だと信じるフェーズに来る、と思います。おそらく触覚も含めて。それを当たり前のものとして信じるフェーズが、僕は人の進化だと思っている。多分、その進化はゆっくり進んでいくんだと思います。

落合 うちの研究室で言っている「デジタルネイチャー」も、そういうことです。実質でも物質でも、人でも機械でもどっちでもいい。「とりあえず触れているし、あるってことにしておこうぜ!」みたいな感じになるというのは僕も同意見ですし、その時代って、また独特の変化をしていくんだろうなあと思いますね。

藤井 そうですね。

■後編⇒“現代の魔法使い”落合陽一×「ハコスコ」代表・藤井直敬「世の中にインパクトを残したいなら『親』を殺す必要がある」

◆「#コンテンツ応用論」とは? 本連載は筑波大学の1・2年生向け超人気講義「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします。“現代の魔法使い”こと落合陽一助教が毎回、コンテンツ産業の多様なトップランナーをゲストに招いて白熱トーク。学生は「#コンテンツ応用論」付きで感想を30回ツイートすれば出席点がもらえるシステムで、授業の日にはツイッター全体のトレンド入りするほどの盛り上がりです。

●落合陽一(おちあい・よういち) 1987年生まれ。筑波大学助教。コンピューターを使い、新たな表現を生み出すメディアアーティスト。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得。デジタルネイチャーと呼ぶ将来ビジョンに向けて研究を行なう。クアラルンプールで初の大規模個展を開催中

●藤井直敬(ふじい・なおたか) 1965年生まれ。理化学研究所適応知性研究チームチームリーダー、株式会社ハコスコ代表取締役、VRコンソーシアム代表理事。東北大学医学部卒業後、同大大学院にて医学博士号取得。98年よりマサチューセッツ工科大学に上級研究員として勤務。帰国後、2012年にSR(代替現実)システムを開発し、ヴァーチャルリアリティに関するさまざまな研究・開発・実践を行なう

(構成/前川仁之)