デジタルネイチャーの到来は2046年ぐらいだろうと語る“現代の魔法使い”落合陽一氏

デジタルネイチャーの到来は2046年ぐらいだろうと語る“現代の魔法使い”落合陽一氏

『週刊プレイボーイ』で短期集中連載中、“現代の魔法使い”落合陽一の「未来教室」。最先端の異才が集う最強講義を独占公開!

「筑波大学未来教室」の最終回は、これまでホスト役を務めていた“現代の魔法使い”落合陽一自身がゲストスピーカーとなり、これまでのキャリアを語る。

学界やメディアアートの世界にとどまらず、バラエティ番組に出演して“極度のグミ好き”が注目されるなど、広く知名度を得ている落合博士。だが、異彩を放つキャラクターに比べると、本業である研究・アート領域の活動内容や、彼自身が「デジタルネイチャー」と呼ぶ独特の未来ビジョンはテレビの尺に収めることが難しく、まだ一般にはあまり知られていない。

人格形成期から人生の転機、そしてちょっと過激な育児観まで語る今回の講義は、本人いわく“超レア”。まさに「落合陽一入門」だ。(前編「父・落合信彦の影響で読んだニーチェが『人生観を決めた』参照)

* * *

落合 当時、すでにアーティストとしていろいろなところから仕事をいただけるようになっていたんですが、活動していく上での大きな示唆を与えてくれたのは、ある自動車メーカーの大規模な展示をやったときのことです。「落合さん、全体のコンセプト考えて実装案を出して」って言われて、引き受けたら、わずか1週間の展示なのに予算が数億円もついてたんです。

このとき、悪い意味じゃなくて「お金の力ってやっぱ偉大だな」って思ったんですよ。アカデミック・文化・モノづくりだけでなく,ビジネス的なこともしっかり考えないとうまくいかない。

例えば、このときはARでそのメーカーの車を表示するプロジェクトもあったんだけど、それを自分で作ったらたぶん3ヵ月くらいかかるんです。だけど、1千万円くらいあると外注で、エンジニアをたくさん雇って、1、2週間でできるわけです。「お金で時間は買えるんだ」ということを経験したんですよね。

ただ、もちろんそこまですんなりいったわけじゃなくて、ずいぶん変な作品も作りました。いくつか振り返ってみましょうか。

例えば『へそで茶を沸かすデバイス』。これは作曲家のPIRAMIさんからお話をいただいてやったコラボ仕事で、鑑賞者が笑うとへそが動いてセンサーが反応し、ポットに電気が流れる作品です。話が盛り上がったり、笑い続けていないと沸かない(笑)。

あとは『生命の粉塵としての粉ミルク』という作品もありました。粉ミルクがもごもごとうごめいている作品。骨壷に粉ミルクが詰まっていて、鑑賞者がそれを食べるんです。これはアーティストステイトメントが強力で、「赤ん坊は生まれてから3ヵ月まで粉ミルクだけで育つ。すなわち赤ん坊をすりつぶしたら粉ミルクに戻る」って書きましたね(笑)。なんか人間になりそうなものを食べてみたかったんです。

上が『へそで茶を沸かすデバイス』、下が『生命の粉塵としての粉ミルク』。いずれも“魔法使い”と呼ばれるようになる前の作品だ

上が『へそで茶を沸かすデバイス』、下が『生命の粉塵としての粉ミルク』。いずれも“魔法使い”と呼ばれるようになる前の作品だ

人間の幸福感も大きく変わる

そうした曲折を経て行き着いた、「デジタルネイチャー」という世界観。これをあらためて落合の言葉で説明すると…。

落合 デジタルネイチャーというのは、東大の博士を飛び級で出て、27歳のときに自分の研究室を持って、研究をし始めるチャンスがきたときに、これから目指す世界をイメージして作った言葉です。要は「人間と機械」とか「物質とデータ」とかの区別がつかなくなった世界です。

そこではコンピュータが完全に背景や環境に溶け込んでいて、僕たちにはもはや「コンピュータを使っている」という意識すらない。そして、誰が人間で、何が物質で、どれが真実か虚構かも区別がつかない。

アメリカのコンピュータ研究者マーク・ワイザー博士は、1991年にコンピュータが溶け込んだ環境に関する「ユビキタスコンピューティング」というビジョンを発表しましたが、僕はその行き着く先にあるもっとダイナミックな自然観に向けて、モノを映像に変えたり、映像にフィジカルな物質性を与えたり、人をデータに変えたり、電気回路で人を操ったり、そういうことをずっとやってきました。やがて物質と実質、自然とコンピュータ、人間と機械はミックスされて、境目がなくなると思うんですよ。その世界を考えたい。

そこでは人間の幸福感も大きく変わるでしょう。人々が幸福だと感じるものって、意外とコストが高いものが多いんです。誰かにほめられるとうれしいとか、愛されると幸せだとか。よく考えてみると、相手が少ないとか、確率が低いほど喜ぶ――つまり、希少性を与えられることや安心を得られることを幸福だと感じているんですね。

だけど、実際はその「相手」が別に人間じゃなくてもいいんじゃないか。ボット(人工知能プログラム)でもなんでもいい、人もコンピュータも区別しない…っていう世界になったら、人々が幸福を感じる機械をコンピュータで作ることができますよね。

で、そうやって“幸福の基準”が変わってくると、今度は「そんなん、別に幸せじゃない」となってくる。そうなってきたら、われわれはそれまでとは違うところに“幸せを感じるもの”をつくらなければならなくなるでしょう。このプロセスを僕は「幸福の脱構築」と呼んでいます。

デジタルネイチャーの到来は2046年!?

* * *

デジタルネイチャーの到来に向けて、今後テクノロジーはどのように進化していくのだろうか。落合は、画面ベースのコンピュータからの脱却が重要だと考えている。

落合 じゃあ、デジタルネイチャーはいつ到来するの?とよく聞かれるんだけど、今のところ僕は約30年後、2046年くらいだろうと見ています。過渡期にある僕らの世代の責務は、技術であれ表現であれ、この世界の「時間」と「空間」をどうコントロールするか――そこを開拓することだと思う。

今までは「映像イメージのマス共有時代」だったんですよ。二次元の、それ自体には物質感のない、平面ディスプレイの映像を広く配信する時代。切り取られたイメージの代替物の時代。

というのも、どうやって物を見せるか、プロジェクターで投影するか、あるいはアニメーションを作るかといった“イメージング”の歴史は、すなわちバーチャライゼーション(VR化)の歴史だと僕は思っています。

例えば、ご飯の写真を撮ったら、それを見た人が食べてもいないのに「うまそう」って思ったり、誰かの肖像画を描いたら、その人はいなくなっても「そこにいた」っていうのがわかったりするじゃないですか。そんなふうに、物質的には存在しなくても、そこにあったような感じにさせるっていうのがイメージングの歴史だと思っています。

僕ら、アポロ宇宙船が月に行ったところを見たことがないですよね、誰も。月で待ち構えていて、「アポロが来た!」って確認した人はいない。だけど、僕らはテレビの映像を観て、それを本当にあったことだと信じ込んでいるわけです。これってつまり、見たことと聞いたことをベースにして、われわれはバーチャルリアリティとして受け入れている証拠です。

だって、オリンピックを本当にやってるかどうかとか、わからないじゃないですか。例えば中継で花火とか上がってるけど、北京五輪の花火って「CGパート」と「実写パート」の合成だったから、「全部CGだった」と思い込んでる人も「全部実写だった」と思い込んでる人もいる。でも実際は、カメラアングルを変えるために両方用意されていてミックスしたものだった。映像と物質の区別がつかないんです。

そういうようなものって、実は世の中にいっぱいあって。映像は、時間と音を再編集できるし、空間も飛び越えられる。映像メディアの解像度の中では、CGも物質も区別がつかない。この点では、映像は世界で最も普及した究極のバーチャルリアリティなんだと思います。だから、その表現においては、画面の中で完結することを前提として、どうやって「美しい作りものを作るか」がポイントだったわけです。

だけど、これからの時代はそれをどうやって“こっち側”に――三次元の世界に戻していくか、というのが大きなチャレンジになるでしょう。

ビジョンを定めてモノづくりをしていると、アイデアが出るようになった

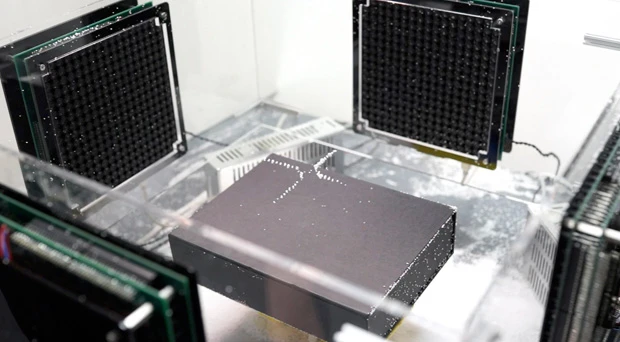

例えば、僕の『ピクシーダスト』という作品は、超音波を集約させることでビーズや水滴のような軽いものを空中配置する装置です。三次元空間で、重力と拮抗する「音場」ができている。また、最近やっているプロジェクトでは「あれ取って」って言うと勝手にものが飛んでくるとか、空中を指でなぞったらそこにプラズマの光の粒がわーっと集まってきて、絵が三次元的に描けるとか、そういうことに取り組んでいます。もちろんVRゴーグルの世界じゃなくて、物体側で。

超音波を集約させてビーズや水滴を空中配置する『ピクシーダスト』(中央の白い十字がビーズ)

超音波を集約させてビーズや水滴を空中配置する『ピクシーダスト』(中央の白い十字がビーズ)

あるいは、木を超音波で振動させることで鉄のような触感になるとか、プラズマを制御して空中に発生させた「妖精」を触るとざわっとした感覚があって、フィジカルに存在を感じられるとか、そういうこともやっています。視・聴・触覚にまつわるデータと物質と人間の関係をごちゃまぜにして、三次元空間に展開しようとしているんです。

デジタルネイチャーのようなビジョンを定めてモノづくりをしていると、アイデアがポンポン出るようになってきました。例えば、これまで平面ディスプレイの上にピクセルで表現されていたものを、物理空間に三次元的に切り離していって形をつくったりとか光をつくったりするのが重要になるな、それは「ピクセルからピクシー(妖精)へ」という変化だな、というように。

前世紀を「映像の世紀」ということができるなら、これからは「魔法の世紀」になるんじゃないか、といったように。そういった枠組みを打ち立ててそれを軸足にして高速でプロジェクトを実装することを続けていく。自分の中で頭と手がいたちごっこを繰り返している。

そういうことを重ねながら、これからは環境や生き物まで含めてどうやって計算していくかがすごく重要だと感じています。そして、いずれやってくるデジタルネイチャー(計算可能な自然)の原風景では、たぶん人間の脳みその内側と外側の区別がつかないような、そんな感覚に到達するんじゃないでしょうか。

そんな未来を予言し、“実装”を繰り返しながら邁進する落合博士だが、私生活では昨年結婚し、もうすぐ子供が生まれる予定だ。「どうして子供が欲しいのか」という学生の質問に、彼はこう答えて会場を大いに湧かせた。

落合 君がプログラミングできる最高のシステムだよ、子供は!(場内笑) 君はMacとかArduinoとかをプログラミングしてるかもしれないけど、人間には元からディープラーニングが備わり、アクチュエータもついている。最高のロボットだよ。これをプログラミングしないでどうすんの!

愛は、あるかって? そりゃあるよ。だって、君もMac壊されたら怒るし、大切に扱うでしょ? データ生成からの3次元プリントに10ヵ月もかかるんだから、子供は。そんな壊れやすいものをぞんざいには扱わないでしょ!

■「#コンテンツ応用論」とは? 本連載は筑波大学の1・2年生向け超人気講義「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします。“現代の魔法使い”こと落合陽一助教が毎回、コンテンツ産業の多様なトップランナーをゲストに招いて白熱トーク。学生は「#コンテンツ応用論」付きで感想を30回ツイートすれば出席点がもらえるシステムで、授業の日にはツイッター全体のトレンド入りするほどの盛り上がりです。

●落合陽一(おちあい・よういち) 1987年生まれ。筑波大学助教。コンピュータを使って新たな表現を生み出すメディアアーティスト。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得(同学府初の早期修了者)。「デジタルネイチャー」と呼ぶ将来ビジョンに向けて研究・表現を行なう。最近の主な仕事はマレーシア・クアラルンプールでの大規模個展のほか、『WEARABLE ONE OKROCK』( ロックバンドONE OK ROCKとのコラボで“全身で音楽を聴くジャケット”を開発)など

(構成/前川仁之 撮影/五十嵐和博)