「映像」という創造分野の未来像について語り合う、落合陽一(左)と井口皓太(右)

「映像」という創造分野の未来像について語り合う、落合陽一(左)と井口皓太(右)

画像やロゴに短いアニメーションを加えることで、映像のデザインに"変身"させる――映像デザイナー・クリエイティブディレクターの井口皓太(いぐち・こうた)は、その「モーショングラフィックス」と呼ばれる分野を主軸に活動している。

最近の代表作といえば、1年の延期を経て2021年に開催予定の夏季五輪、東京2020大会に使われる「動くスポーツピクトグラム」だろう。言語に頼らず競技種目をイラストレーションで表現するスポーツピクトグラムには東京1964大会以来の歴史があるが、井口はそこに史上初めて「動き」を与えた。

そのスポーツピクトグラムの制作秘話をたっぷりと語った前編記事に続き、後編では井口と落合陽一(おちあい・よういち)が、激変する「映像」という創造分野の未来像について語り合う。

* * *

落合 先日、アニメ制作会社の方と話す機会があったんですが、いわゆるセル画からはじまる"ジャパニメーション"の映像をつくっている若手のアニメーターの方は、給料がかなり低いことが多いのが現状だそうです。

一方、3DCGとかモーショングラフィックスで、なおかつ広告会社の制作を請け負っているような方々は、それよりは高賃金の給与体系で働いていると。古典的なアニメーションをつくっている人たちの環境を改善する方法はないかとずっと考えているんですが、何か思いつきますか?

井口 最近、企業のロゴのモーショングラフィックスを頼まれたときは、「これは手書きアニメーションのほうがいいと思います」とこちらの考えをお伝えしました。温度感として、やっぱりアニメーションを描く人って技術がすごいですから。

ただ、そのまま任せてしまうとデザインという分野から離れてしまうので、僕がまずモーショングラフィックスでガイドをつくった上で描いてもらうとか、今後はそういうことが増えていくんじゃないでしょうか。もちろん、アニメーターさんがそれをやりたがるかどうかはまた別問題ですが。

落合 そうですよね。一匹狼で、とにかくいいシーンをつくるんだ!というモチベーションでやっていらっしゃる方も多いでしょうから。技術と意地と根性の世界です。

井口 本当に、尊敬しかないです。

落合 この講義には毎年、広告分野の方をお招きしているのですが、聴講している学生さん側を取り巻く雰囲気はずいぶん変わってきたように感じます。

僕たちが学生の頃は、面白いことをやり続けるクリエイティブディレクターはやっぱり広告代理店を経て独立した人が多かった。例えば佐藤可士和(かしわ)さんとか。それが王道なのかなと思っていました。

井口 そうですね。

落合 でも今は、代理店に行くよりベンチャーやIT系でクリエイティブをやったほうが面白そう、みたいな学生さんが増えています。これはある意味、生き方が多様化したことで"王道"が見出せなくなっているのかなとも思うんですが、何かアドバイスはありますか?

井口さんがTYMOTEを立ち上げたように、自分でつくって勝負してみろ、というところでしょうか。

井口 うーん、僕はあまり学生に独立を勧めるようなことは言わないようにしています。僕が起業したのはそのときの温度感があってのことで、今の若い人たちはまた別の温度感やリアリティを感じていると思うので。今生きているこのタイムラインに感じるリアリティ、そこに答えがあるだろう、としか言えませんね。

落合 リアリティは確かに重要ですね。それと僕は、クリエイターを目指す子たちの"タイプ"が志望傾向の変化と関連しているんじゃないかと考えています。

クリエイターって、単純にものをつくるのが好きなタイプと、ものをつくって何か成し遂げるのが好きなタイプの2種類あると思います。後者のタイプは何をつくるかということ以上に、みんながそれを使ったり認めたりして、そしてもちろんマネーが回って、ある種の承認や評価が得られることが重要だったりしますよね。

そういう人たちは、広告のクリエイティブではなくアプリやサービスをつくるような方向に行くケースが増えたと感じています。

井口 ちなみに、落合さんはどちらのタイプですか?

落合 僕はつくるものによって違います。研究やアートは極端な話、ある文脈の人だけ楽しめればいいんです。ビジネスとか会社経営の時は逆で、自分が楽しいものだけつくってもしょうがないな、という気持ちがめっちゃありますね。

井口 すごいな、ちゃんと発想を切り替えてるんですね。さっきミクロとマクロの話をしましたが、僕もメタ視点を持つことは重要だと思っていまして。

クリエイティブディレクターという"俯瞰(ふかん)したカメラアングル"だけになってしまうと、細かいデザインの面白さとか、つくり手の気持ちみたいなことはぼやけてしまうじゃないですか。やっぱり僕は自分で手を動かすのも好きだし、その感覚をもって仲間たちとつながりたいし。

でも、同時に引いた視点で業界をとらえていくことも必要です。僕は多分どっちも好きなんだと思うんですけどね。

僕、高校まで野球をやってて、キャッチャーだったんですよ。キャッチャーってナインの中でただひとり、反対側を見てゲームメイクするポジションだけど、一方で攻撃のときには必ず打席に立つわけじゃないですか。打席ではほかの仲間たちと同等の仕事をしないと理解が得られない、それでいて守備では引いた目線でディレクションする――という経験が、今の仕事につながっているように思います。

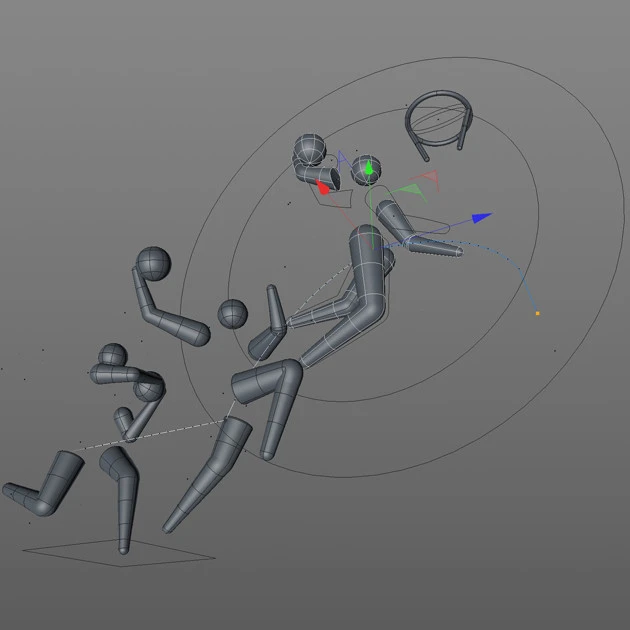

動くスポーツピクトグラム「バスケットボール」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

動くスポーツピクトグラム「バスケットボール」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

落合 なるほど。今後手を広げていきたいジャンルはありますか?

井口 映像をつくって終わりではなく、体験に落とし込むところまでやりたいです。最近、ライゾマティクスの齋藤精一さんに「おまえもメディアアート体験してこい」と言われて、そっちに参加するようになりました。

落合 だけど、メディアアートってコロナに弱いですよね。僕はこの4月、5月、ずっと考えていたんですが。

例えば、単純に大規模ライブができないじゃないですか。結局オンラインでやるしかないけど、もともと平面スクリーンでやる映画などとは対照的に、メディアアートの「空間の体験」を動画にして配信するって、いわば逆モチベーションになっちゃうんです。

井口 それこそ落合さんが言われている"物質性"を削ぐほうに向かってしまう。

落合 物質性や身体性ですね。2023年あたりにコロナ禍が来ていたら、もっとVRなどが普及していて、まともな対応になったと思うんですが。今年はビデオ会議という20年前のテクノロジーをみんなが使っているという、切ない光景が広がってしまいました。

井口 僕は2020年の東京2020大会をきっかけに、社会にたまっていた膿(うみ)がドバっと出て、新しいクリエイションとか、新しいチャレンジが始められると思っていたのですが......。

落合 あの希望は爆砕しましたね。ただ2021年以降は、遅れていたARがやっとうまくいくだろうと僕は見ていまして。

この話にはちょっとした裏があって、ソニーがAppleのARグラス用の有機ELを受注したという報道がありました。AppleがARグラスをつくるとなれば、AirPodsなどの生産量から考えても、おそらく1800万から2000万台は入る可能性が高い。

現状、VRゴーグルは全メーカー合わせても年間出荷数が500万台程度ですが、その4倍くらいの数を一社がつくることになる。これはゲームのルールが変わるはずだ、ARの波がくるだろう、という話なんですよ。

いずれにしても、モーショングラフィックスは今後も絶対に減ることはなく、むしろ広がっていく分野だと思うのですが、VRやARがもっと普及したらどんなことをしたいですか?

井口 僕も3Dを使っているから、そこにまったく興味がないわけではないけど、結局は「映像を見ている」ということにあまり変わりはない気がして。だとしたら次は、落合さんがやっているように、空間に映像自体を物質として浮き上がらせるようなものを期待しています。

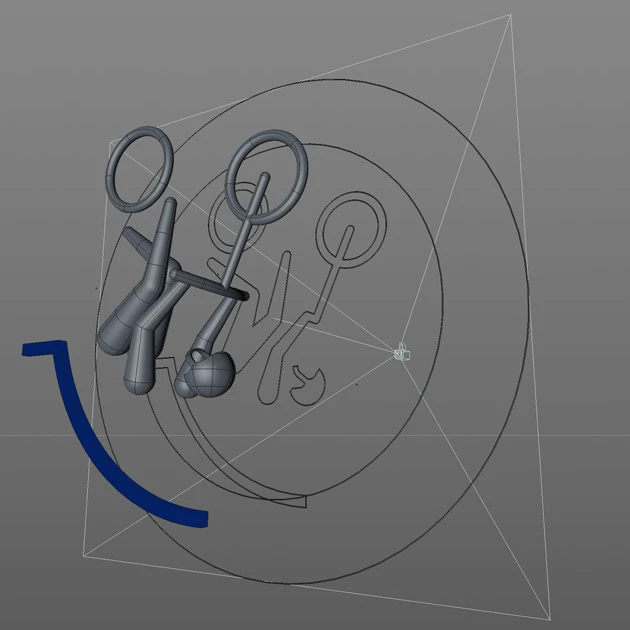

動くスポーツピクトグラム「BMX フリースタイル」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

動くスポーツピクトグラム「BMX フリースタイル」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

落合 空間に直接描くのはそのうち出てくると思うんです。そうなると、人ってどこまで従来の身体性を維持できるのかというのが興味のあるところでして。

井口 そうか、その場に物が実際にあるのと同じことになってくるわけですね。

落合 そう。「そこにある」と信じられるようになる。それって、昔の人が「テレビの中に人がいる」と思っていたようなものですよね。

映像と"こっちの世界"は違う、と切り離してきたのがわれわれの世代だとすると、いずれフレームから切り離された映像が当たり前になり、「実在しているかどうかなんてどっちでもいいじゃん」と思う世代も出てくるでしょう。

■「コンテンツ応用論2020」とは?

本連載は2020年秋に開講された筑波大学の1・2年生向け超人気講義、「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします(今年度はリモート開催)。落合陽一准教授がコンテンツ産業に携わる多様なクリエイターをゲストに招き、白熱トークを展開します

●落合陽一(おちあい・よういち)

1987年生まれ。筑波大学准教授。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得(同学府初の早期修了者)。人間とコンピュータが自然に共存する未来観を提示し、筑波大学内に「デジタルネイチャー推進戦略研究基盤」を設立。近著に、2016年の著作『これからの世界をつくる仲間たちへ』をアップデートした新書版『働き方5.0』(小学館新書)

●井口皓太(いぐち・こうた)

1984年生まれ。武蔵野美術大学基礎デザイン学科在学中の2008年に株式会社TYMOTEを立ち上げ、2013年にクリエイティブアソシエーションCEKAIを設立。"動的なデザイン"を軸に、職人的なモーショングラフィックスから実写映像監督、チームビルディング型のクリエイティブディレクションまで幅広く手がける。京都芸術大学客員教授。主な仕事に「東京2020 動くスポーツピクトグラム」「ミラノ万博日本館 FUTURE RESTAURANT」「国宝・彦根城築城410年祭」など