川喜田 研かわきた・けん

ジャーナリスト/ライター。1965年生まれ、神奈川県横浜市出身。自動車レース専門誌の編集者を経て、モータースポーツ・ジャーナリストとして活動の後、2012年からフリーの雑誌記者に転身。雑誌『週刊プレイボーイ』などを中心に国際政治、社会、経済、サイエンスから医療まで、幅広いテーマで取材・執筆活動を続け、新書の企画・構成なども手掛ける。著書に『さらば、ホンダF1 最強軍団はなぜ自壊したのか?』(2009年、集英社)がある。

1968年から1972年にかけて月へと人類を送ったアポロ計画。それから半世紀が経過した今、再び月面探査競争が勃発中だ! かつて熱戦を繰り広げた米露に加えて新興国も参戦して月に急ぐ理由とは? その背景には、"人類の次なる目標"のための場所取りがあった!?

人類初の有人月面着陸に成功したアメリカのアポロ計画から約半世紀。今、再び各国による月面探査競争が過熱し始めている! しかし、それはかつての様相とは少し異なっているという。

「当時は米ソで繰り広げられていた月面探査レースですが、今は中印などの新興国も参加し、その激しさは増しています」

そう話すのは『宇宙ベンチャーの時代 経営の視点で読む宇宙開発』(光文社新書)の著者のひとりで、宇宙開発の実情に詳しいベンチャーキャピタリストの小松伸多佳(こまつ・のぶたか)氏だ。

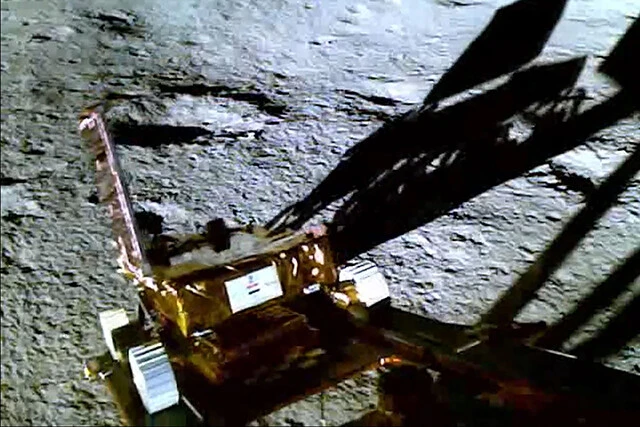

「今年8月にはインドの無人月面探査機『チャンドラヤーン3号』が、世界で初めて月の"南極"付近への着陸に成功し、搭載されたローバー(月面探査車)が月面で硫黄の存在を初めて確認するなど大きな成果を挙げ、宇宙開発強国としてのインドの存在感を強烈にアピールしました。

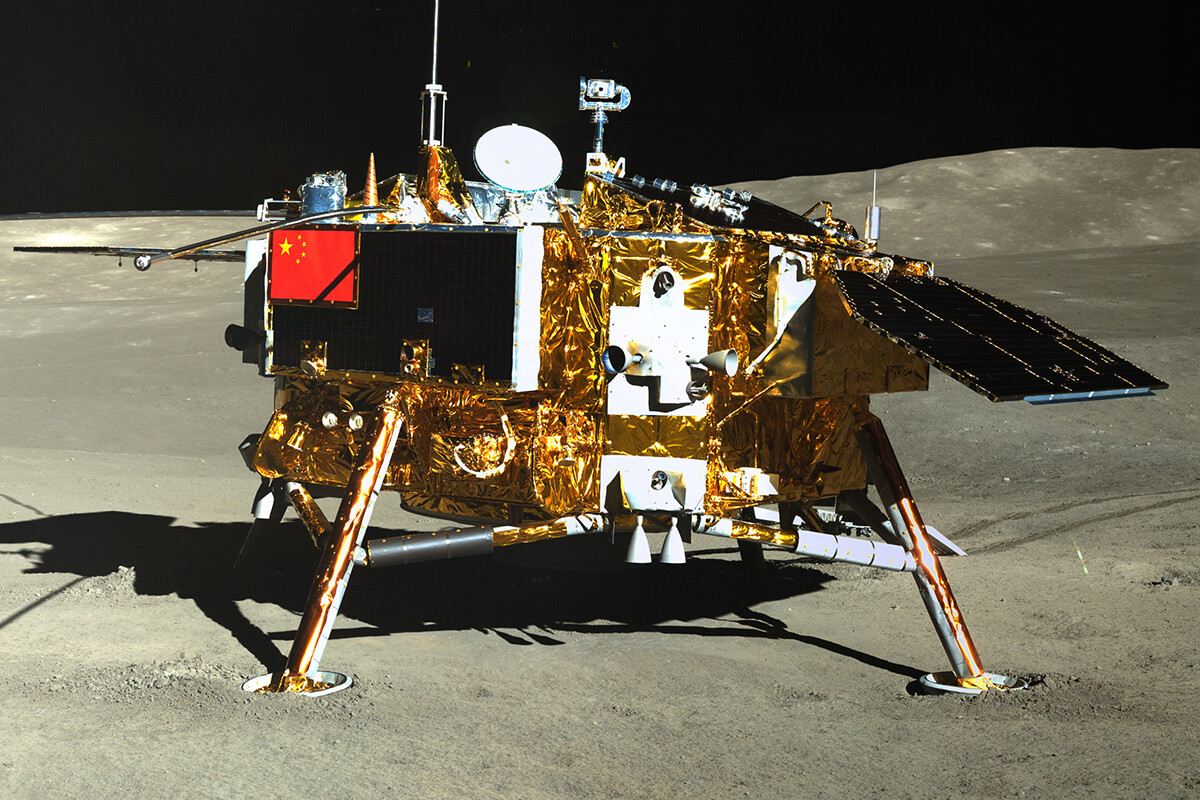

また、2013年に嫦娥(じょうが)3号で無人月面着陸を成し遂げた中国は、2019年に『嫦娥4号』が世界初となる月の"裏側"への着陸に成功。2020年には『嫦娥5号』が月面で採取した岩石や砂のサンプルを地球に持ち帰るミッションにも成功しており、2030年までには有人での月面探査を目指すとしています」

【インド】今年8月、世界で初めて月の南極への着陸を成功させたチャンドラヤーン3号。2週間の探査活動後、休眠中。次の計画として、インドは日本と共同の月探査計画を進めている

【インド】今年8月、世界で初めて月の南極への着陸を成功させたチャンドラヤーン3号。2週間の探査活動後、休眠中。次の計画として、インドは日本と共同の月探査計画を進めている

【中国】2019年1月、嫦娥(月に住む天女の名前)4号は世界初となる月の裏側への着陸に成功。20年11月に打ち上げられた嫦娥5号は、月面から岩石や砂のサンプルを回収し帰還した

【中国】2019年1月、嫦娥(月に住む天女の名前)4号は世界初となる月の裏側への着陸に成功。20年11月に打ち上げられた嫦娥5号は、月面から岩石や砂のサンプルを回収し帰還した

一方のロシアとアメリカももちろん動いている。

「実は、インドが月の南極に着陸を成功させるわずか4日前に、ロシアの月面探査機『ルナ25号』も南極への着陸に挑戦しています。こちらは月面に衝突して失敗していますが、そのロシアが前回の『ルナ24号』を打ち上げたのは、まだソ連だった1976年のこと。こちらもやはり約半世紀ぶりのリバイバルなのです。

また、アメリカではNASA(米航空宇宙局)を中心に、ESA(欧州宇宙機関)や日本のJAXA(宇宙航空研究開発機構)など各国の宇宙機関、多くの民間宇宙ベンチャー企業も巻き込んだ国際プロジェクト『アルテミス計画』が進行中です。

2025年にはアポロ計画以来となる有人月面探査を予定しており、さらには本格的な月面基地建設や、その先の宇宙までも視野に入れた壮大なプロジェクトです」

【ロシア】旧ソ連時代以来、半世紀ぶりとなった月面探査機・ルナ25号。ロシアはウクライナ侵攻を進める傍ら、今年8月に月の南極を目指して打ち上げられたが、月面に衝突し失敗

【ロシア】旧ソ連時代以来、半世紀ぶりとなった月面探査機・ルナ25号。ロシアはウクライナ侵攻を進める傍ら、今年8月に月の南極を目指して打ち上げられたが、月面に衝突し失敗

【アメリカ】NASAが主導する国際的な有人宇宙飛行計画「アルテミス計画」では、来年に有人の月周回(写真は任命された4人の宇宙飛行士)を、2025年には有人の月面着陸を予定している

【アメリカ】NASAが主導する国際的な有人宇宙飛行計画「アルテミス計画」では、来年に有人の月周回(写真は任命された4人の宇宙飛行士)を、2025年には有人の月面着陸を予定している

それにしても、なぜ半世紀たった今、再び空前の月面探査競争が起きているのか?

「それは、月面探査や開発がビジネスとなる時代が到来したからです。アポロ計画の時代は、単純に『最初に人を月に送ること』が目的でした。

東西冷戦の時代にアメリカと旧ソ連が両国の威信をかけ、巨額の予算を投じて人類初の有人月面着陸の実現を激しく競い合った背景には、両国による大陸間弾道ミサイルの開発競争という裏の側面もあったのです。

大陸間弾道ミサイルの大型化や飛行制御を巡る両国の激しい競争の成果が、米ソの月面探査計画にも応用され、巨額の資金を必要とする宇宙開発を支えていた。米ソの月面探査競争は、いわば大陸間弾道ミサイル開発のスピンオフだったワケです。

しかし、1969年にアメリカのアポロ11号が有人月面探査に成功してしまうと、両国とも月を目指す意味がほぼ失われてしまい、その後の有人宇宙開発の舞台は、宇宙ステーションなど、地球の周りを回る低軌道へと大きくシフト。

そこが新たな競争の場になりました。その後、ソ連が崩壊し、競争が協調に、つまり国際宇宙ステーション(ISS)の共同建設に移っていく。

それから時を経て、技術の進歩と低コスト化により、低軌道での宇宙開発が、国家から、米スペースXなどに代表される民間宇宙ビジネス主体へと移行しつつあり、その中で新たな宇宙開発ビジネスのフロンティアとして、月が再び注目を集めているワケです。そのキーワードとなっているのが、『火星』という人類の次なる目標なのです」

火星!? なんか急に非現実的な話になった気が......。

「NASAのアルテミス計画は将来的な火星探査を視野に入れたものですし、スペースXの創業時から同社CEOのイーロン・マスク氏が『人類の火星移住』を訴えていることもよく知られています。

当初は絵空事のように思われたマスク氏の夢ですが、スペースXが開発中の巨大ロケット『スターシップ』は、月より重力が大きく、地球より大気が薄い火星を想定して、ロケット噴射のみで着陸できる再使用型の機体や、火星大気から合成可能なメタンを燃料に使うなど、火星移住を見据えた工夫が凝らされており、飛躍的な技術の進歩により現実へと近づきつつあります」

米スペースX社が開発中の完全再使用型の二段式大型ロケット・スターシップは全長120mと巨大で、100tの物資を運ぶことが可能だ

米スペースX社が開発中の完全再使用型の二段式大型ロケット・スターシップは全長120mと巨大で、100tの物資を運ぶことが可能だ

でも、なぜ火星に向けて月が重要になるの?

「それは月が火星を目指す際の重要な"中継地点"になるからです。重力が地球の6分の1しかない月に基地を造り、そこから宇宙船を発進させて火星を目指すことができれば、重力が大きく、大気圏のある地球から打ち上げるよりもはるかに効率がいい。

それを実現するためには、人間が長期的に活動できるように月面に本格的な基地やインフラを整備する必要がある。そのためには大量の資材を月に運び込まなければなりません。そこに新たなビジネスチャンスを見て、民間ベンチャーたちが台頭してきたのです」

新時代の月面開発が民間の宇宙ベンチャーにとって大きな商機となっていることは、NASAが主導するアルテミス計画を見ても明らかだ。

アルテミス計画では、新開発の大型ロケットで打ち上げられる「オリオン宇宙船」の開発を米ロッキード・マーティンと欧州のエアバス・ディフェンス&スペース社が担当し、月着陸船の開発は米企業のスペースXとブルー・オリジンの2社がそれぞれ28.9億ドル(約3100億円)、34億ドル(約4700億円)で受注(レートは当時のもの。以下同)。

「特に、民間宇宙ベンチャーの存在が大きいのが、アルテミス計画に関する貨物の移送を民間企業が受注する『商業月面輸送サービス(CLPS)』と呼ばれる分野です」と語るのは、前掲『宇宙ベンチャーの時代』の共著者で、現役エンジニアとしてJAXAロケットの開発・運用にも関わっている後藤大亮(だいすけ)氏だ。

「CLPSでは、2019年からの10年間に26億ドル(約3000億円)の予算が確保され、これが20回程度の入札に分けて民間宇宙ベンチャー企業に発注されますので、単純計算でも一契約当たり1.3億ドル(約193億円)という巨額の売り上げが期待できます。

その中には、月に物資を運ぶためのロケットや着陸船、月面移動のためのローバーなど、将来の月面基地建設や資源開発に欠かせない、さまざまな技術が含まれています。このようにNASAと民間の役割分担が前提となり、宇宙ベンチャーの存在なしには成り立たない新時代の月面探査が、この分野のビジネス化を急激に推し進めているのです」

『宇宙ベンチャーの時代 経営の視点で読む宇宙開発』(光文社新書)。小松氏と後藤氏が執筆した、宇宙ベンチャーの最新動向を網羅している一冊

『宇宙ベンチャーの時代 経営の視点で読む宇宙開発』(光文社新書)。小松氏と後藤氏が執筆した、宇宙ベンチャーの最新動向を網羅している一冊

民間企業へのアウトソーシングが月面開発ビジネス化の大きな原動力となっているようだが、最近メキメキと存在感を増している中国やインドなどにとって月面探査は依然、国威発揚や軍事利用も含めた自国の技術力を示すという意味合いも大きそうだ。

各国の状況や思惑は多少異なるけど、なぜ同じタイミングで月面に急いでいるの?

「そこで大きな鍵となるのが月に存在する可能性が高いといわれる"水"なのです」と後藤氏は指摘する。

「月の水の存在は現時点では確定していませんが、月の南極にある巨大なクレーターの内部にある太陽光が当たらない『永久影』と呼ばれる部分には氷の状態でかなりの量の水があると考えられています。また、月の表面を覆うレゴリスと呼ばれる堆積(たいせき)層から水を得る方法も研究されています。

仮に月面で水が確保できれば、生活に欠かせない飲料水としてはもちろんのこと、電気分解で酸素と水素を取り出すことができ、そうして得た液体水素と液体酸素はロケットの燃料としての利用も可能。その燃料で、重力が地球よりも小さい月から火星に向かえば格段にコストダウンできる。

近年、各国が月の南極付近への着陸でしのぎを削っているのも、こうした月の水の存在があります。つまり、永久影に近くて、月面活動のエネルギー源である太陽光が安定して当たり、着陸しやすく基地も造りやすいという、月面の中でも非常に限られた"一等地"の争奪戦が、すでに始まっているワケです」

では、日本は?

各国の競争が激化し、民間の宇宙開発ベンチャーの存在感も高まる中で、日本の宇宙開発はどうなっているのか?

9月7日に種子島宇宙センターからH2Aロケットで打ち上げられたJAXAの小型月着陸実証機「SLIM」は日本の月探査に関する新たなチャレンジのひとつだ。

SLIMは月や惑星探査に必要なピンポイント着陸技術の実証機で、従来の「降りやすい所に降りる」着陸ではなく、「降りたい所に降りる」着陸を目指しているという。

限られた予算を有効に生かすような小型軽量な機体や複雑な着陸装置は使わず、着陸予定の斜面にゴロンと横たわるように着地しながら、意図的に機体の一部が潰れるようにして衝撃を吸収するという。

小惑星探査機・はやぶさを生み出した、JAXA相模原キャンパス(宇宙科学研究所)ならではの個性的なアプローチが光るプロジェクトだ。

一方、民間企業として月への強いこだわりを見せるのが、今年4月、民間として世界初の月面着陸に挑んで惜しくも失敗に終わった日本発の宇宙スタートアップ企業「ispace」だ。

4月に行なわれた「ミッション1」では、独自開発した月着陸船が着陸直前にクレーターの上空を通過した際、高さ約3㎞もある崖の影響を受けてソフトウエアが高度を誤認。月面に衝突してしまったという。

今年4月、民間初の月面着陸に挑んだ日本発宇宙スタートアップ企業「ispace」のCEO袴田武史氏とその月着陸船

今年4月、民間初の月面着陸に挑んだ日本発宇宙スタートアップ企業「ispace」のCEO袴田武史氏とその月着陸船

しかし、前出の小松氏は「本当に成功と紙一重といえる失敗で、ispaceが短期間でこれほど高い技術レベルを達成したことに驚いた」と、その結果をむしろポジティブにとらえている。

「アインシュタインや経営学者のドラッカーも言うように、『失敗しない者は挑戦しない者』であると思います。

今回の、紙一重の失敗からispaceは多くの貴重な経験とデータを得たはずで、それは2024年に予定されている月面車での探査を含む『ミッション2』へと確実に生かされると思いますし、米ドレイパー研究所との共同で月の裏側への着陸を目指す『ミッション3』はドレイパー研究所が応札したアルテミス計画『CLPS』事業の一部となる予定です」

ちなみに、南極以外で月面居住区候補として有望視される巨大な地下洞窟の入り口"月面の縦孔(あな)"も探査のターゲットとして注目されている。この縦孔を世界で初めて発見したのは、2007年にJAXAが打ち上げた日本の月周回衛星「かぐや」による観測。

くしくも、中国初の月面探査機「嫦娥1号」が打ち上げられたのが「かぐや」と同じ2007年、インド初の月面探査機「チャンドラヤーン1号」の打ち上げが、翌2008年だったことを考えると、日本もその後「かぐや2号」「かぐや3号」......と継続して独自の月面探査計画を続けていれば、今頃は......と思うと少し悔しい気もするが。

「とはいっても、宇宙分野に関しては世界と伍(ご)していける力を日本は持っていると思っています。まず、日本の南と東は海で開けていますよね。これはロケットの発射に非常に有利。フランスなんかは打ち上げ能力があっても、南米にあるフランス領ギアナから打ち上げていますから。

また、日本のベンチャー企業のアイデア力と独創性は、世界中で注目を集めています。4、5年前に20社ほどだった日本の宇宙ベンチャー企業も今では100社を超えている。グローバル展開がしやすく、今後著しい成長が見込める宇宙ビジネスを、国は基幹産業として育成していくべきだと考えます」(小松氏)

月面という新たなフロンティアを巡り、各国の競争が繰り広げられる中で、日本の宇宙開発がその存在感を発揮できることを期待したい。

ジャーナリスト/ライター。1965年生まれ、神奈川県横浜市出身。自動車レース専門誌の編集者を経て、モータースポーツ・ジャーナリストとして活動の後、2012年からフリーの雑誌記者に転身。雑誌『週刊プレイボーイ』などを中心に国際政治、社会、経済、サイエンスから医療まで、幅広いテーマで取材・執筆活動を続け、新書の企画・構成なども手掛ける。著書に『さらば、ホンダF1 最強軍団はなぜ自壊したのか?』(2009年、集英社)がある。