高口康太たかぐち・こうた

1976年生まれ。ジャーナリスト、翻訳家。中国の政治、社会、文化を幅広く取材。独自の切り口から中国や新興国を論じるニュースサイト『KINBRICKS NOW』を運営。著書に『幸福な監視国家・中国』(梶谷懐との共著、NHK出版新書)、『なぜ、習近平は激怒したのか』(祥伝社新書)、『現代中国経営者列伝』(星海社新書)など。

1月下旬、NVIDIAをはじめとするアメリカの大手IT企業の株価急落で注目された中国発のAI、DeepSeek。実はAI大国に成長しているという中国の最新事情をジャーナリストの高口康太氏に解説してもらいます!

* * *

突如出現した、中国発の〝安くて賢いAI〟、「DeepSeek」(ディープシーク)が世界の株式市場を大混乱に陥れた。

ディープシーク社は世界的にはまったくの無名、ノーマークの存在だった。ところが1月20日に公開された新型AI「ディープシーク R-1」(以下、R-1)は、あのオープンAI o1(以下、o1)と同等のパフォーマンスという触れ込み。実際、AIの性能を測る代表的なテストであるMMLUのスコアは90.8。o1の91.8とほぼ同じだ。

これだけの高性能なのにともかくお安い。企業が利用する場合には従量課金方式だが、ディープシークはo1のたった約30分の1という信じられない料金なのだ。

しかも、個人なら誰でも自由に無料で使えるというライセンスで公開されている。o1を使うには月額20ドルの課金が必要で、しかも利用回数制限もある。ところがディープシークなら無料で、回数無制限で使えてしまう。

すでにマイクロソフトやアマゾンのクラウド、検索AIのパープレキシティでディープシークが使えるようになっているが、これらの企業は一銭も利用料を払う必要がない。

「高性能なのに激安!」という驚異のAI、その登場は世界に大きな衝撃を与えた。

これまでAI開発を支えてきたのは、「パラメーター(AIの肝である変数)やデータのサイズ、それと計算パワーを増やせば増やすほど賢いAIになる」という経験則だ。

だから、オープンAIもグーグルもMetaも、IT企業は大金を投資。そうした企業に計算パワーのもととなるGPUを売りつける、エヌビディアなどの半導体メーカーは大きな利益を上げてきた。

「もっとでかく! ひたすらでかく!」と競争を繰り広げてきたAI業界で、「節約術」という新たなアプローチで結果を残したのがディープシークというわけだ。

R-1の開発コストは公開されていないが、ひとつ古いV3は約560万ドル(約8億円)で制作された。同等レベルのAIの開発費のたった10分の1だという。運用費も安い。

そんなに安くできるはずはない、何かインチキをしているはずだとの疑いの目も寄せられている。実際にはもっと多くの費用がかかっていた、こっそり半導体を密輸していた、オープンAIのデータを不正利用して開発していた......などなど、さまざまな疑惑にはかなりの真実が含まれていることが濃厚だが、一方で、ディープシークが使った〝安くするためのテクニック〟も本物のようだ。

カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが、ディープシークの低コストな開発手法の再現に成功したと発表するなど、その技術はすさまじい勢いで検証されている。

良いAIを安く作る、安く使える技術が見つかったとなれば......〝でかさ〟をひたすらに追求してきたAI開発の流れががらっと変わりかねない。

というわけで、R-1登場後にエヌビディアの株価が暴落するなど株式市場は大混乱したのだ。

また、米国政府は中国に対してAI開発に必要な高性能半導体を輸出禁止にしている。中国のAI開発のペースを遅らせ、その間に米国の技術を発展させようという狙いだが、ディープシークはそれでも最高レベルの性能を持つAIを開発し、米国が見つけていなかったブレイクスルーを成し遂げた。

米国の中国封じ込め政策は失敗したのか、より規制を強化するべきか、それとも諦めるべきか......政治の世界でもメガトン級の衝撃をまき散らしている。

こうして全世界の注目の的となったディープシークだが、実は世界が知らなかっただけで、中国では前からその実力は注目されていた。

同社は2023年7月創設の新しい会社だが、その翌年に発表したAI「V2」で一躍、スターダムにのし上がった。ポイントはやはり安さ。対抗してEC大手のアリババがAI料金を97%オフにし、ティックトック運営のバイトダンスも値引きし、ほかの企業もしぶしぶ値下げ......と、中国AI価格競争の火ぶたを切ったのだ。

さらに昨年末リリースのV3も大評判。高性能な上にAIを使ったネット検索機能がかなりよくできていて、手放せなくなる人が続出した。ちなみに筆者もそのひとり。

オープンAIなど米国製のAIにもウェブ検索機能はあるが、英語中心になるという欠点がある。中国語の情報を知りたいときにはディープシークの使い勝手は抜群である。

オススメの利用法は中華ガジェット関連の情報収集だ。ドローンやアクションカメラなど中華ガジェットは今や一般的な存在だが、最新モデルは日本語や英語だけでは細かい情報が不足している。

そこでディープシークの出番になる。細かな仕様や使い勝手に関する情報がサクサク集められ、しかも日本語に翻訳してくれるのがうれしい。

ちなみにディープシークを含め、中国のAIは、「中国的に正しいこと」を言うように訓練されている。なので、習近平主席の悪口も言わなければ、尖閣諸島は日本の領土か?などと質問しても答えてくれない。また、入力したプロンプトなどのデータは中国政府が見る気になればすぐにチェックできてしまう。

中国政府以上に恐いのが、ミスや社員のデータ持ち出しによる情報漏洩だ。中国では大規模な情報漏洩は〝あるある〟。「中国政府に調べられるような大人物じゃないし」とタカをくくっていると、自分の恥ずかしいデータが全世界にばらまかれる......なんてリスクもありそうだ。

オープンAIやグーグルなどの米国製AIには入力した情報を記憶させないという選択肢があるが、ディープシークにはそんな甘えた機能はない。使うには覚悟と用心が必要になる。

ディープシークは安さだけではなく、性能の高さでも驚かれた。ただ、それは世界の人々が不勉強だったからという一面が強い。中国AIのレベルは相当なものだ。

中国にはバイドゥやテンセントなどの大手IT企業や、「AI小六虎」と呼ばれる6社のベンチャーなどが高性能のチャット型AIを作っている。どのAIも出来がいい。ディープシーク以外の中国AIの利用には電話番号と身分証番号(マイナンバーに相当)の登録が必須で、基本的には外国人は使うことはできない。だから外国人にはなかなか気づかれなかったのだろう。

ほんのわずかな性能の差でも気になるのは、プログラミングのサポートなど一部のタスクだけだ。普通の人や企業にとっては差がわからず、使いやすくて安ければいいという結論に......というわけで、泥沼の価格競争に突入している。一般向けは基本無料だ。オープンAIやグーグルのように課金しなければ使えないなんてことはない。

利用者からするとハッピーだが、AI企業にとっては厳しい。そもそも、いいお値段で売っている米国のAI企業ですら赤字なのだ。稼ぐあてもないのに、価格競争が始まってしまった中国AI業界は地獄である。

それでも大手IT企業はまだいい。クラウドサービスを販売するときにAIをセット売りすることで、少しは売り上げを乗せられるのだが、AIしか作っていないベンチャーはもう手がないのだ。

そこで盛り上がってきたのが「AI出海」(AI輸出)だ。中国人がお金を払ってくれないなら、海外の消費者に売ろうという算段。チャット型AIではなく、スマホアプリや法人向けサービスとして輸出しているケースが多い。

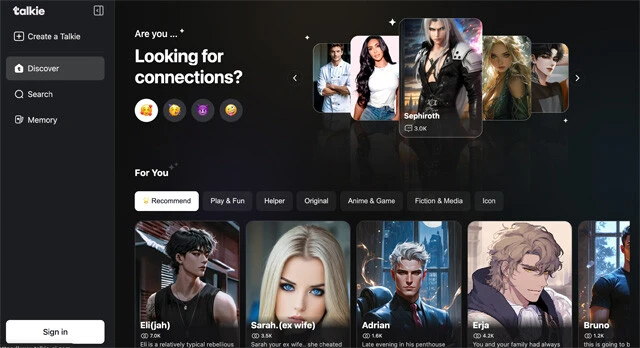

『Talkie』は、テイラー・スウィフトら実在の人物から、人気のアニメキャラまで、いろんなキャラクターを作り、会話を楽しめるというAIサービスだ。類似のサービスは多いが、アメリカでブレイクして世界トップレベルの人気を誇る。

運営企業はシンガポール企業という触れ込みだが、本当の運営企業は中国のMinimax。身元を隠して輸出している。

アメリカで人気の、AIキャラの容姿・声・発言を生成するアプリ『Talkie』

アメリカで人気の、AIキャラの容姿・声・発言を生成するアプリ『Talkie』

任意の写真や動画から自由にしゃべったり踊ったりする動作を生成することが可能なAIアプリ『全民舞台』が中国で大バズリ中。日本国内でも不適切方面で生成された動画が各種SNSへ投稿されている......

任意の写真や動画から自由にしゃべったり踊ったりする動作を生成することが可能なAIアプリ『全民舞台』が中国で大バズリ中。日本国内でも不適切方面で生成された動画が各種SNSへ投稿されている......

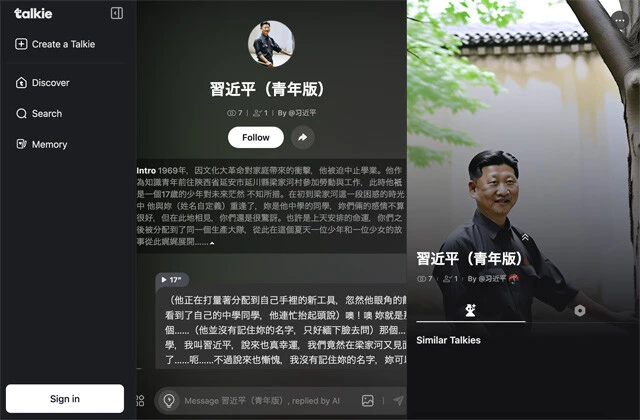

『Talkie』がおもしろいのは、中国指導者のキャラも設定できること。習近平主席に中国の悪口を言わせるといった、中国国内だったら大炎上必至なことも自由にできる。中国では中国共産党のルールを守るが、海外では好き放題やっている。

『Talkie』で生成されたヤング習近平から、現在の習近平など中国でやったら即垢バンされるレベルの生成も出現。一方、中国では生成された偽インフルエンサーも登場し、問題となっている

『Talkie』で生成されたヤング習近平から、現在の習近平など中国でやったら即垢バンされるレベルの生成も出現。一方、中国では生成された偽インフルエンサーも登場し、問題となっている

米国だけではない。スマホアプリの『SynClub』は、「日本ユーザー満足度ナンバーワンのAI恋人・友達チャットアプリ」との触れ込み。美男美女のAIキャラクターとチャットや音声で会話できる。発表によると、ユーザーの平均利用時間は1日100分を超えたという。ドハマリしている人が相当いるようだ。

このアプリ、ストアでは運営元はHiClubと表示されているが、実際はバイドゥのアプリ。やはり、隠れ輸出である。

ほかにも動画生成や美顔カメラ、文字起こし、コールセンター業務に使える音声応答など、エンタメから法人向けまで、IT大手もベンチャーの小六虎にもAI出海はブームだ。

激戦の中国市場を生き延びてきた猛者たちが作るアプリだけあって、何が受けるのか勘所は押さえている。そして、やはり安さも魅力だ。

ネットショップ向けのAI商品画像撮影サービス「Weshop唯象」は、倉庫でマネキンに服を着せて撮影すると、簡単な操作で「ビーチで美人モデルがにっこり」といった写真に作り替えてくれる優れもの。中国メディアに面白いインタビューが載っていた。

海外に販売する際、ちょっと高値をつけてやろうと中国価格の2倍、4ドルに設定しようとしたら米国のパートナーから「コーヒー1杯の値段でAIを売ろうなんて、詐欺企業だと勘違いされます。もっと値段を上げてください」と怒られたという。中国の値段感覚がいかにバグっているかを示す、いいエピソードだ。

さて、ディープシークの成功によって、AIの王道ともいえるチャット型AIも「安ければ、外国人も検閲とか中国製とか気にせずに使う」ことがバレた。今後はこの分野でも海外展開がありそうだ。

ディープシークのイノベーションにせよ、AI出海にせよ、中国AIの高いレベルを示している。

その強さの秘密はずばり、圧倒的〝量〟にある。米ポールソン研究所傘下のシンクタンク「マクロ・ポロ」によると、世界のトップAI人材の約半数は中国人だ。

その多くはオープンAIやグーグルなどの米企業で働いているが、中国に残る人材もつわものぞろい。米中AI競争の真実は、〝米企業の中国人対中国企業の中国人〟というジョークもあるほど。圧倒的な人材の数が優れたAIを生み出している。

それだけに中国国内を見ると、面白いAIサービスがごろごろある。まじめなところではビジネスチャットではビデオ会議の文字起こし、要約、外国語翻訳などの機能が当たり前のように実装されている。

さらには卒論代筆などのいけないサービスもごろごろ。中国ならではのAIとしては「中国共産党入党申請書代筆AI」「積極的党員の思想報告書の代筆AI」なんてものも......。

大学生が利用する論文代筆AI(上の画像)から小学生用の学習サポートAIまで、AIが教育にも積極的に介入するのが中国の特徴

大学生が利用する論文代筆AI(上の画像)から小学生用の学習サポートAIまで、AIが教育にも積極的に介入するのが中国の特徴

さらにダメなところでは、ディープフェイクを使って、顔も音声も他人に成り済ましてのオレオレ詐欺があったり、AIに日本語の反日ブログを書かせてみたり、ステマ記事を書かせてみたりなどなど。ダークサイドもAIにあふれた日常が繰り広げられ、その精度は日々向上している。

そんなAI大国・中国にも弱点はある。それが米国の半導体規制だ。高性能なGPUはもちろん、今ではPCゲームに使われるハイエンドグラフィックボードまで輸出禁止になった。

先日、秋葉原のPCショップでの発売に中国人転売ヤーが殺到する騒ぎが起きたが、同様の騒ぎは今後も続くだろう。日本からの密輸が増えれば、米国が日本での販売を規制するというとばっちりも起きかねない。

役に立つことも、笑えることも、そして困ったことも......。あらゆる面で中国AIが熱い。

1976年生まれ。ジャーナリスト、翻訳家。中国の政治、社会、文化を幅広く取材。独自の切り口から中国や新興国を論じるニュースサイト『KINBRICKS NOW』を運営。著書に『幸福な監視国家・中国』(梶谷懐との共著、NHK出版新書)、『なぜ、習近平は激怒したのか』(祥伝社新書)、『現代中国経営者列伝』(星海社新書)など。