「十万石まんじゅう」の行田本店で取材に応じてくれた横田康介社長。「当たり前のことを当たり前に続ける」という先代の教えとは?

「十万石まんじゅう」の行田本店で取材に応じてくれた横田康介社長。「当たり前のことを当たり前に続ける」という先代の教えとは?

毎回、高視聴率を記録し、感動のラストで幕を閉じたドラマ『陸王』(TBS系)。その舞台となった埼玉県行田(ぎょうだ)市には、多くのファンが“聖地巡礼”で訪れたというが、劇中には地元の銘菓である「十万石まんじゅう」も登場、そのコラボまんじゅうも飛ぶように売れているとか。

「うまい、うますぎる」のフレーズが印象的なCMはテレビ埼玉で何十年にもわたって放送されており、十万石まんじゅうは「埼玉県民なら知らぬ者はいない」と言われるほど親しまれている。

そこで、埼玉出身の記者が行田本店を訪れ、その知られざる歴史について「十万石ふくさや」社長の横田康介氏を直撃!

前編記事(『売れ過ぎて社長も悲鳴…うまい、うますぎる!「十万石まんじゅう」の謙虚な誤算』)に続き、後編では創業以来、守り抜いてきたこだわりを伺った――。

***

―十万石まんじゅうといえば、テレビ埼玉で流れているCMがとても有名ですが、あれはいつから放送されているんですか?

横田 テレビ埼玉さんの場合は1979年の開局当時からお世話になっていますから、もう40年近くになるかと思います。

―CMに出てくる竹林と鹿威(ししおど)しは、どこにあるんですか?

横田 私があのCMに直接関わったわけではないのですが、代理店さんから制作会社さんに頼んで作ったもので、川越か飯能(はんのう)辺りにあるお寺さんのようです。

―「風が語りかけます。うまい、うますぎる」というナレーションも印象に残ります。特に「うまい、うますぎる」はすごく秀逸なコピーで、十万石さんの代名詞になっていますね。

横田 ともすれば、上からものを言っているように思われてしまうかもしれませんが、そういう意味ではないのです。あのコピーは世界的な版画家・棟方志功(むなかた・しこう)先生に書いていただいたものです。

弊社は昭和27年に先代の横田信三が創業しました。その数年後、まだ「世界の棟方」になる前の先生が行田市にお出でになった時、先代社長が先生に十万石まんじゅうを召し上がっていただきました。すると、「うまい、行田名物にしておくには、うますぎる」と仰って絵筆をお取りになり、(行田市にある)忍城(おしじょう)のお姫様の絵を描き、その周りにこのコピーをお書きになったそうです。

これだけうまいおまんじゅうなんだから、この行田という小さな街の中だけで食べられているのではもったいない、もっと全国の人たちに愛してもらえるように努力しなさい、という意味が込められているんですね。

―そういう意味だったんですね! 今年で創業65年になりますが、『陸王』のランニングシューズのように開発過程で多くの失敗を重ねた、という商品はありますか?

横田 弊社は和菓子メーカーとしてはまだまだ歴史は浅いですし、そこまでユニークな商品は扱ってきませんでした。それよりも、安心・安全な素材で美味しいものをという思いで作っており、それをいかに維持するかという点に重きを置いてきました。

例えば、春は美味しいけど、夏は美味しくないというのがあってはならないので、どの季節でも常に同じ味と品質を保つにはどうしたらいいのか。そういった当たり前のことを当たり前に続ける難しさを、よく先代から聞かされていましたね。

「失敗は数多く重ねてきた」

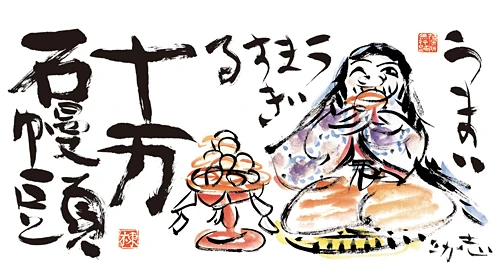

世界的版画家、棟方志功氏が描いた姫の絵と「うまい、うますぎる」のコピー

世界的版画家、棟方志功氏が描いた姫の絵と「うまい、うますぎる」のコピー

―当たり前のことを続ける難しさですか。

横田 はい。行田からもっと広い範囲で販売していこうという時には苦労がありました。職人がひとつひとつ手で作っていたら当然、数が限られてしまいますから、どうすれば量産できるのか…。先代は機械が好きだったもので、機械屋さんと工夫しながら量産設備を整えていったのですが。苦労したことと思います。

―それは大変そうですね。

横田 何度も失敗したことでしょう。こういう機械を考えたけど、うまくいかない…そういう失敗は数多く重ねてきたと思います。その失敗のおかげで現在、各店舗に毎日供給できているわけです。

―陸王シューズの素材であるシルクレイを作る機械のようなものを、十万石さんも模索されていたんですね。

横田 うちの場合は、特別なものを作るのではなく、誰が携わっても同じ品質のおまんじゅうが製造できるシステム、ということですが。それともうひとつ大事なことは、お菓子の材料へのこだわりを保つことが必要です。

―どういうことですか?

横田 材料にしても、継続して同じものを使い続けられるかどうか、という点です。近年、これだけ異常気象が増えますと、いつも使っている素材を確保できなくなる可能性が出てきてしまう。もちろん不作だと材料の値段も高くなりますが、値段の問題ではなく、欲しいと思っても調達できないことがある。

―それは大問題ですね。

横田 「阿闍梨餅(あじゃりもち)」という京都銘菓がありますよね。今年、春先を越えた辺りに「生産調整をする」というニュースが流れたんです。理由は、ここ数年の天候不順のため材料である小豆の確保が難しくなったということでした。その小豆は丹波大納言という種類で、ものすごく希少価値のある小豆なんです。昔からその小豆が美味しいので使い続けていたわけですが、不作のため必要量が確保できなくなったと。

ならば、他の小豆を使えばいいと思われるでしょうけど、そうすると見た目は同じであっても、どうしても味が変わってしまいます。それを避けるのが、お菓子屋にとっては大事なことなんです。そして、そのニュースを見た時に「じゃあ、うちはどうなるんだ?」と思ったわけです。

「うちは埼玉県の十万石でいい」

『陸王』とのコラボまんじゅうは生産が追いつかないほどの大ヒット。「最初は嬉しい悲鳴だったんですけど、今は悲鳴になっています(苦笑)」(横田社長)

『陸王』とのコラボまんじゅうは生産が追いつかないほどの大ヒット。「最初は嬉しい悲鳴だったんですけど、今は悲鳴になっています(苦笑)」(横田社長)

―十万石さんも丹波大納言を使っているということですか?

横田 そうです。うちも多様な材料のひとつに丹波大納言を使っています。調べてみたら、どうやら阿闍梨餅さんはうちと同じ問屋さんから仕入れていたことがわかりました。弊社にはそんな話は入ってきていませんでしたから、すぐに連絡を入れて確認したかったんですけど、怖くて電話ができなくて(苦笑)。

2、3ヵ月じっと待っていたんですけど、それでも連絡がなかったからこちらから電話しました。「足りまへんか?」って聞かれたので、「いや、足りないんじゃないですか?」って逆に聞いてみたんです。

―そしたら、どう答えたんですか?

横田 「なんとかしますわ」って言うから、「なんとかなるんですか? 阿闍梨餅さんは生産調整をするって言われていますけど」と問い質したら、「いやあ、なんとかしますわ」という返答しかなくて。結果的になんとかなったからよかったんですが。

おそらく阿闍梨餅さんもそうだと思いますけれど、うちも何十年もそことお付き合いをさせていただいています。そこを外して他を使うことはしてこなかったし、それをしないで品質を保つというのが信用なのだと思うのです。

だから「信用」をどう作るか。うちは創業100年、200年の老舗ではないですけれど、もし企業秘密があるとしたら、その信用をどう守り続けるかです。先代社長は常々そのことを言い続けておりました。

―その苦労を知った上で十万石まんじゅうを食べれば、味わいも深まるでしょうね。

横田 いや、そんなことは考えずに楽しんでいただければそれでいいのです。うちとして、この思いをどう続けていけるのか、ということですから。

―現在、埼玉県と群馬県の一部に合計39店舗を構えているわけですけど、今後、東京を含めた全国展開といった野望などはありますか?

横田 お菓子屋に限った話ではないでしょうが、東京というより銀座に店を構えたいという夢を持つ方は多いでしょう。うちの創業者もそのひとりでした。私としては、行田の十万石であることをもっと多くの方に知っていただくことに頑張っていければ…。今のところ、そこまでで手一杯です。

どこに行っても、その土地の銘菓があるわけですし、お客様は遠方に行かれる際に「わが街の」ということで地元のお菓子を持っていかれるわけですから。うちは埼玉県の十万石でいいのかなと思っていますね。

(取材・文/“Show”大谷泰顕)