2015年に本屋大賞を受賞した上橋菜穂子さんのベストセラーを映像化した新作アニメ映画『鹿の王 ユナと約束の旅』が2月より全国公開中だ。

架空の時代を舞台にしたファンタジーであると同時に、2つの国の戦乱を背景にした政治劇であり、蔓延する謎の病との戦いを描いた医療ミステリーでもある本作。奴隷として捕らわれていた戦士のヴァンが、孤児の少女ユナと旅をする中で、世界の混乱に巻き込まれていく物語が描かれる。

監督を務めたのはスタジオジブリ出身で、宮崎駿監督の『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』、今敏監督の『パプリカ』や新海誠監督の『君の名は。』など、国内外で高く評価される作品を作画監督として支えてきたアニメーターの安藤雅司さん。今回が監督デビューとなる(宮地昌幸さんとの共同監督)。

インタビュー前編に続き、後編では監督だけでなく、作画監督、キャラクターデザインまで担当したマルチな活躍ぶりと、それに伴う制作上の苦労についてもうかがった。

■なぜ作画監督も兼任したのか

――『鹿の王』では監督だけでなく、作画監督とキャラクターデザインもご自身で担当されています。今までは監督から指示を受けて作画を統括されていたわけですが、今作では取り組み方に違いはありましたか?

安藤 実はそれが困ってしまったところでもあって。自分が監督する場合、これでいいと決めたら作業は終わりなんです。ほかの方に作画監督やキャラクターデザインをお願いしたほうが、もっと作品に広がりを持てるのではないかという葛藤が制作中はありました。

本来は作画監督が提出した絵に対して監督からリアクションがあり、それでぶつかったり、すり合わせたりしながら作品を高めていく過程があります。その作業を自分の中だけで処理するのは初めての経験で、なかなか大変でした。

――ほかの方に頼むという選択肢はなかった?

安藤 もちろん考えました。ただ、企画を練る段階から並行してキャラクターデザインも始めていて、そもそも最初は作画監督としての相談だったので、誰かにお願いしようとしても途中から作業を引き継いでいただくかたちになってしまう。それは頼まれる方もやりづらいと思ったんです。だから、絵に関しても自分で最後まで責任を取らなければならないと腹をくくりました。

――では、作画の責任者としては、どのような方針で臨まれたのでしょう?

安藤 まず、映画全体として長大な原作が持つ物語の複雑さを、できるだけそのまま残したいと考えました。しかし、そこでキャラクターまで複雑な表現にしては、観客は混乱してしまいます。だから、キャラクターは端的な表現でまとめることにしました。

――原作の複雑な世界観を魅力と捉え、それを簡略化しなかったからこそ、キャラクターはわかりやすくしていったわけですね。

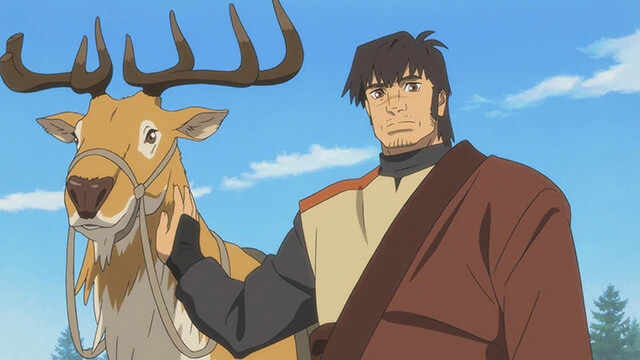

安藤 例えば、主人公のヴァンは当初、もう少し小柄な人物にするつもりでした。しかし、無骨でありながら子どもを受けとめていく彼のキャラクターを際立たせるため、大きく、たくましい体格になっていきました。「頼りがいのある男性」をわかりやすく体現するキャラクターにしたのです。

そして、そこに小さき者であるユナ(ヴァンが助けた孤児の少女)が寄り添っている。この2人のシルエットに映画を象徴させていきました。動きを作る上でも、そのたたずまいが損なわれないよう設計していきました。

主人公のヴァン(上)と、ヴァンが助けた少女・ユナ(下)

主人公のヴァン(上)と、ヴァンが助けた少女・ユナ(下)

■安藤さんがハマった『マッドマックス』の影響

――『鹿の王』は安藤さんが作画監督を務めた『もののけ姫』からの影響がよく指摘されますが、本作を手掛けるにあたり、参考にした映画などあったのでしょうか?

安藤 実写映画は観ましたね。特にシナリオを練っている時期にハマっていた『マッドマックス 怒りのデス・ロード』からの影響はけっこうあります。『鹿の王』の狩人のサエは、『マッドマックス』のフュリオサのイメージを借りています。

――安藤さんが『怒りのデス・ロード』好きとは意外でした。

安藤 ああいう作品、大好きなんです(笑)。あとは『シビル・ガン 楽園をください』というアン・リーの映画ですね。

アメリカの南北戦争の話なんですが、ドイツ移民でありながら南軍に参加した若者が主人公で、とにかく設定が複雑。しかし、そこには登場人物たちの背景が複雑だからこそ感じられるドラマが描かれています。

『怒りのデス・ロード』は、ストーリー自体は行って帰るだけのシンプルなものです。でも、背景に込められた情報量は非常に多い。キャラクターの衣装や言動にさりげなくいろんな背景を想像させる要素が散りばめられていて、同じく設定が複雑な『鹿の王』の原作をどうやってまとめていくか考えるうえで参考になりました。

ほかには異文化との交流という意味では『ダンス・ウィズ・ウルブズ』あたりもヒントになりました。この作品のために観たというよりは、作っていく中で見返したくなったという感じですね。

■コロナの時代を期せずして反映した物語

――安藤さんの30年以上のキャリアで作画以外の作業は本作が初めてだったと思います。特に印象に残っているパートはありますか?

安藤 音響的なことでしょうか。アフレコ現場なんて面白かったですね。

――まさに作品の中でアニメーターが関与しない領域ですね。

安藤 アニメーションは紙の上でのやり取りが基本で、指示を出しても、すぐに答えが返ってくるような現場ではないんです。紙に描かれたものでないと判断できないですから。でも、アフレコ現場はキャストとのやり取りが、その場で反映されます。目の前でどんどん具体的な声のイメージが作り上げられていく光景は新鮮でした。

特に堤真一さん(ヴァン役)の第一声を聞いたときには、小さくガッツポーズしました。「これはいけるぞ」と。キャスティングのときからヴァンにぴったりだとは思っていたのですが、こちらの想像以上でした。

堤さんは熟年パパでもあるから、ユナを守りたいと思うヴァンの気持ちを表現していただく方として、まさに適任だと思っていたんです。そのうえで演技が素晴らしいのはもちろん、声に独特の艶があり、ヴァンというキャラクターの複雑さ、奥深さまで見事に演じていただけたと思っています。竹内涼真さんや杏さんもそうですが、声をあてていただくことで見えてくるものがあるのは面白かったですね。

――ちなみに、「これで自分も監督として世に出るんだ」みたいなことは制作中に意識されましたか?

安藤 いえ、全くありません(笑)。宮崎駿さんたちの仕事を間近で見てきて、同じ土俵で勝負するなんて考えられないと思ってきたわけですから、変に気負ってしまっては何も作れなくなるだろうと思ったんです。宮崎さんのような作家でない限り、監督が映画を自己実現の場にしてはいけないとも思いますし。

――いざ完成した作品を見たときの感想は?

安藤 複雑でした(笑)。どうしても反省点ばかりが浮かんでしまうんです。これは僕の性格でもありますが、監督は誰もがそういう面があるのではないかとも思います。もちろん、スタッフさんもキャストさんも本当に頑張ってくれて、それぞれの仕事に対しては感謝しかないのですが。

ただ、作品の責任者である監督という立場で考えたとき、「自分はきちんと責任を果たすことができたのだろうか」という思いは消えないですよね。

――本作はコロナ前の企画であるにも関わらず、架空の世界に蔓延する謎の病との戦いも描かれていることから、期せずして時勢を反映した作品となりました。

安藤 コロナ禍の影響で公開延期が2回あり、この時期での上映になったことも含め、因縁のようなものは感じます。まさにこの作品が背負った宿命だなと。

上橋菜穂子さんの原作では、病自体の脅威だけでなく、その発生に人々が影響され、さまざまな分断が深まっていく様子も描かれています。病によって多様な価値観の衝突が明らかにされ、加速していく。

上橋さんはコロナを想定して原作を執筆されたわけではありません。しかし、病や災害といった大きな悲劇が人々に与えるショックは、こうした事態を引き起こすのだと警鐘を鳴らしていたのでしょう。

そういった原作に込められたメッセージを抽出して、映画として表現すべきだと思いながら本作を作りました。観客のみなさんには、映画と現実の符号を感じながら、この世界のあり方を考えてもらえればうれしいですね。

●安藤雅司(あんどう・まさし)

1969年1月17日生まれ、広島県出身。1990年にスタジオジブリに入社し、アニメーターとしてのキャリアをスタート。ジブリの多くの作品で原画を担当し、『もののけ姫』(1997年)や『千と千尋の神隠し』(2001年)では、作画監督を務めた。2003年よりフリーに転身。以降も、今敏監督の『東京ゴッドファーザーズ』(2003年)や『パプリカ』(2006年)、沖浦啓之監督の『ももへの手紙』(2012年)、新海誠監督の『君の名は。』(2016年)などで作画監督を務めている。

■映画『鹿の王 ユナと約束の旅』は全国劇場公開中!

©2021『鹿の王』製作委員会