東京・新橋にある煮込みの名店「美味ぇ津゛」の店主、梅津昭典さん(右)と加藤ジャンプさん

東京・新橋にある煮込みの名店「美味ぇ津゛」の店主、梅津昭典さん(右)と加藤ジャンプさん

連載【店主の休日】第2回 「美味ぇ津゛」梅津昭典さん

客たちの心を癒す天国のような飲食店。そんな名店を切り盛りする大将、女将、もとい店主たちは、どんな店で自分たちを癒しているのか? 店主たちが愛する店はきっと旨いだけの店じゃない。

コの字酒場探検家、ポテサラ探求家などの肩書きで知られ、酒と料理をこよなく愛する文筆家の加藤ジャンプ氏が、名店の店主たち行きつけの店で、店主たちと酒を酌み交わしながらライフヒストリーを聞く、新連載「店主の休日」。

そこには、知られざる店主たちの半生記と、誰しもが聞きたかった人生のヒントがある......。

* * *

■還暦にして56年のキャリアを持つ店主のライフストーリー

東京は新橋に煮込みが評判の店がある。「美味ぇ津゛(うめづ)」という。コの字カウンターだけの典型的なコの字酒場は、毎日予約でいっぱいだ。艶々の煮込みは、煮込みの常識をくつがえす旨さだし、女将さんがつくるだし巻き玉子やおつまみ三品を盛ったお通しは、もはやお通し界の横綱といっていいだろう。ほかの料理も圧倒的に旨い。だからいつも予約で一杯だ。

だが、この店、まだ若い。大将の梅津ダンこと梅津昭典(うめず・あきのり)さんと女将さんの夫婦で営んでいる。二人とも店に馴染んでいて、とても開業してやっと10年をむかえたとは思えない。

実は、「美味ぇ津゛」の大将の梅津さんは、もともとまったく違う職についていた。脱サラはよくあるが、梅津さんのそれは、脱なんと言っていいのか難しい。なにしろ、そのキャリアは4歳のときから始まっている。4歳である。それが、一体どうして、わずか10年で全国に知られる名店を育てあげたのか。梅津さんはいま60歳。還暦にして56年のキャリアを持つ名店の店主のライフストーリー、きっと生きるヒントだらけに違いない。

名店の店主が、たまの休みに選ぶ店、そこがどんな店なのか、そして、そんな店だからこそ話してくれることがあると思う。梅津さんは旨い煮込みをつくる人だから、休みの日はもしかすると煮込みとは正反対の雰囲気の場所を好んでいるのかもしれない......そんなことを考えていたが、梅津さんが指定したのは、大森にある、煮込みが名物の、コの字酒場だった。梅津さん、骨の髄まで煮込み屋の主人なのである。

56年分の話を聞くのは、「美味ぇ津゛」が休みの日曜日の午後にということになった。「この頃頻繁に行っているお店でいいですか」と言うので二つ返事でもちろんとこたえた。

指定されたのは、大森にある老舗、蔦八(つたはち)。コの字酒場であり煮込みの名店である。同じコの字酒場で煮込みの名店の店主が、休日の昼に、煮込みが名物のコの字酒場へ行く。求道者の休日、である。

梅津さんとお邪魔したのは、同じく煮込みの名店として知られる大森の「蔦八」(東京都大田区大森北1-35-8)。写真中央は、「蔦八」のオーナー、土屋一史さん

梅津さんとお邪魔したのは、同じく煮込みの名店として知られる大森の「蔦八」(東京都大田区大森北1-35-8)。写真中央は、「蔦八」のオーナー、土屋一史さん

<大森の蔦八は、私が原作を書いたドラマ『今夜はコの字で Season2』に登場するコの字酒場である。1970年に創業したが、2015年に一度のれんをおろした。それから半年後、常連だった現オーナーの土屋一史さんが店を再開した。伝説、と言ってもいいくらい界隈では知られた煮込みの味を引き継ぎ、さらにそれまでになかったメニューを拡充した。その日は、まず、ホッピーを注文。くわえて土屋さんの代になって圧倒的に充実した刺身の盛り合わせをもらった。刺身はタコ、鯛、鮪......。五種をどっさりと盛ったそれは、たとえば赤身一切れを口にふくんだだけで、鮮度の良さがすぐにわかる。良き旨みがきゅっとしまった身の間からあふれる。いいなあ>

「蔦八」のコの字カウンター。ドラマ「今夜はコの字で Season2」の舞台にもなった。*座席のパーテーションは現在は撤去されています

「蔦八」のコの字カウンター。ドラマ「今夜はコの字で Season2」の舞台にもなった。*座席のパーテーションは現在は撤去されています

ホッピーの黒と白を頼み、一度に注ぐ梅津さん。店にいるときのように、手際よく私の分までさっとハーフアンドハーフを作ってしまう。あまりに動きがナチュラルだから、親の代からホッピーを注ぐのに慣れているみたいに思えるが、梅津さんのキャリアは元々飲食業とは畑違いの場所で始まった。"仕事"をはじめたのは4歳のときと早く、それからずっと働き続けている。梅津さんが初めてついた職業、それは「子役」だった。

「父が劇団ひまわりの創始者と親友だったんです。どこか飲み屋で知り合ったんですかねえ。それで、私が4歳のとき無理矢理所属させたんです。よく覚えているのは、学研の学習雑誌のグラビアですね。教材(毎号、「教材」と呼ばれる付録が付属していた)を使って実験しているシーンなんかで、『わあ!』なんて驚いてるところを演じるんです」

キンミヤ焼酎とホッピーを注文。梅津さんは黒と白を頼み、ハーフアンドハーフを作ってくれた

キンミヤ焼酎とホッピーを注文。梅津さんは黒と白を頼み、ハーフアンドハーフを作ってくれた

■「梅津ダン」の由来となった仕事

それから、梅津少年はCMに引っ張りだこになった。いまでは俳優のゲイリー・ビジーを彷彿させる痩身の梅津さんだが、ご自身によると

「ある年のお正月にお餅のおいしさに目覚めちゃって、もりもり食べだしたら、どんどんぽっちゃりになりましてね。すっかり肥満児キャラになったと思ったら、食べ物のCMが多くなってました。イシイのミートボールとかサッポロ一番塩らーめんなんて出てましたね」

ミートボールにサッポロ一番。ちょっとした国民食のように愛され続けているロングセラー食品のCMに梅津少年は出演していたのである。食との浅からぬ縁が、この頃から始まっていた。

CMにしろドラマにしろ、基本はオーディションを通過して得る仕事だ。梅津さんも、小学生になる頃には毎日のようにオーディションに通う日々を過ごすようになっていた。ドラマで初レギュラーの座を射止めたのは小学校低学年のときだった。『おらんだ左近捕物事件帖』である。柴田錬三郎原作、高橋英樹主演の時代劇だった。以来、梅津少年はオーディションで「将来はどんな役者さんになりたいの?」と質問されるたびに、

「高橋英樹さん」と

こたえるようになった。

<蔦八と言ったらやはり煮込みだ。ここの煮込みは天下一煮込という。玉子いりなどいくつかバリエーションがあるなか、我々は玉子から豆腐まで全部の具が入った煮込玉子入を銘々にお願いした。目の前にある大鍋でふつふつと煮えているところから豪快に盛って出してくれる。ここの煮込みはほんのりとやさしい甘みを感じる。さりとて、しつこくなく、あまつさえ、キリッとした出汁のコクをどの具を食べても感じさせる。モツはホロホロ、玉子は柔らか過ぎず、ちょうどいい固さの茹で加減。たっぷりのネギとの愛称もよく、2、3杯はいける。「美味ぇ津゛」の煮込みとはまた違うオーソドックスなタイプである>

小4のときだった。いま、梅津さんが、店で名乗っている、いわゆる源氏名である「梅津ダン」の由来となった仕事に出会った。あの特撮番組だ。

「もともとすごく『ビビり』なんですが、それが高じたんですかねえ、ちょっと体がおかしくなってきちゃったんです。当時、毎日忙しくて、仕事が嫌になっていたんですよね。そうしたら体にも変調があって、オーディションのプレッシャーが強過ぎたのか、緊張すると滝のように汗をかくようになってしまったんです。もう、こんなの嫌だと、ほんとうに仕事が嫌いになってしまって。

それで、次のオーディションは絶対落ちてやろうと思って、何の番組かも知らずに会場に行ったんです。ふつうは、会場ではニコニコしているところ、ずっと審査の人たちをにらみつけたんですよ。もちろん、何か質問されたら、こたえはいつもどおり『将来は俳優になりたいです』『尊敬する人は高橋英樹さんです』と心に決めていたんですが、それを思い切りぶっきらぼうに言ってみたんです。それで、よし、これで落ちたと思ってました」

あにはからんや、梅津さん見事に合格してしまった。相変わらず、大量に汗をかくのは止まらなかったが、とにかく決まってしまった仕事には邁進するしかなかった。

役名は梅津ダン。特撮番組『ウルトラマンA』に中盤から登場し、主人公と心を通わせる少年役だ。自らを「ウルトラ6番目の弟」と呼び、大活躍する。梅津さんは、最近、この時の役名を仕事でも名乗るようになった。当時のキャストともしばしば交流している。落ちようと思ったオーディションで受かってしまった、そんな役柄だったが、今では、

「大切な思い出だし、ほんとうに良いお仕事をさせてもらったなと思います」

<煮込みをすっかり飲み干して、 一旦軽くて酸味のきいた氷頭なますをお願いした。鮭の頭を甘酢であえたものだ。軟骨がコリコリとして酒の肴にぴったりなのである。おかげでホッピーはずんずんと空いてまたナカを注文した。ちなみに梅津さんは、ほぼ、ずっとホッピーだけを飲むのだという。数年前にダイエットして以来、あまり醸造酒は飲まないらしい>

■「帰りにはアリスのカレーを食べて帰ろう」

ウルトラマンエースの出演後も俳優の仕事は順調だった。『ケンちゃん』シリーズにゲスト出演したり、東映の人気シリーズ『トラック野郎』では、主人公の相棒、やもめのジョナサンを演じた愛川欽也氏とその愛妻役の春川ますみ氏の息子役としてレギュラー出演していた。その頃、食に関する一つの思い出がある。

「あの頃は、まあ、なんていうんでしょうか、子役は使い回しというか、あっちに出たら、こんどはあっちという感じで。ほんとうに、一度始まるとずっとお仕事があったんですよね。子役同士も現場、現場で知り合いだったりして、子ども同士の友達関係というより、ふつうに仕事仲間という感じでしたね。まあ、とにかく忙しくて。撮影やオーディションがない日も休みじゃなくて、レッスンがあるんですよ。

広尾にあった劇団ひまわりの稽古場に行って「あえいうえおあお」なんて発声練習やダンスなんかをするんですが、それがまあ、嫌で嫌で。そういうとき、母は決まってある店に行くからって"釣る"んですよ。『帰りにはアリスのカレーを食べて帰ろう』って言うんです。これが美味しかったんですよねえ。スーザン・ボイルみたいな店主がやっていて、チキンカレーが専門だったはずです。子ども心に、なにこのほろほろのカレーは!って感激して食べて。それが食べたいがために嫌なレッスンに行ってたんですよね」

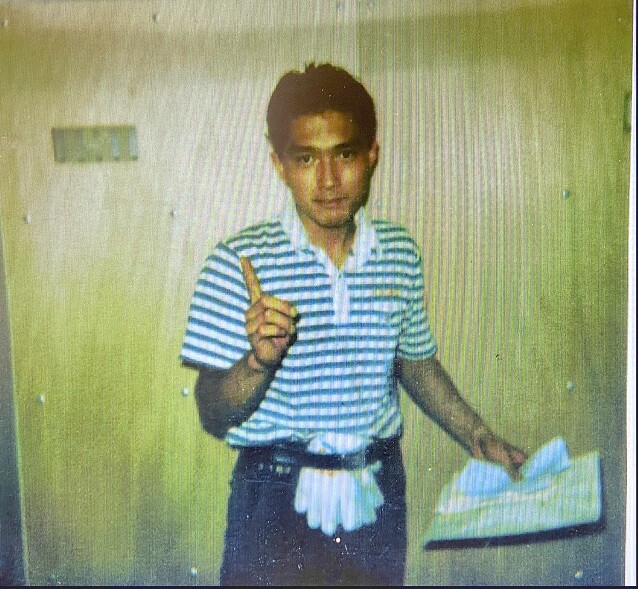

子役時代の梅津さん。1975年の映画『トラック野郎 爆走一番星』のオフショット(梅津さん提供)

子役時代の梅津さん。1975年の映画『トラック野郎 爆走一番星』のオフショット(梅津さん提供)

<カレーの話をしたら、なんだかカレーが恋しくなってしまった。蔦八の名物、手作りカレーコロッケを注文した。一人一個。たっぷりと大ぶりなコロッケだ。薄い衣がカラリと揚がっている。ラードで揚げているらしい。ホクホクの食感にスパイシーというより、本当にいい塩梅でカレー風味を感じさせる。だから酒を選ばない。梅津さんのグラスも私のグラスもカレーコロッケに吸い込まれるようにスイスイと空いていく>

子役としての活動は梅津さんが中学生になってもつづいた。地元の中学校に通いながら『円盤戦争バンキッド』(奥田瑛二氏の主演デビュー作)では変身ヒーローの一員になった。5人組のヒーローで、梅津さんは青いコスチュームのバンキッド・オックスに扮し毎週ブキミ星人と戦った。

高校生になると、今度は伝説の名ドラマ『貝がらの街』にもレギュラー出演した。三浦友和さんの弟にして坂上忍さんの兄という役柄だった。ただ、その頃から異変がおこった。校内暴力が新聞の一面を騒がせる、ツッパリブームの時代だった。

「高校に入ったときは、ちゃんと大学に行こうと思ってたんです。まあ、不良の多い高校だったんですけど、だんだん私も違う方向にいって。昔から本宮ひろしさんの漫画『硬派銀次郎』に憧れていたりしたんですが、私もちょっと不良のような感じになっちゃいまして。『貝がらの街』のあたりでパンチパーマをかけちゃったりして。

そうなってくると、ちょっとお仕事も減ってくるんですよね。雰囲気が世間的に受け入れられなくなって。NHKの道徳番組のお兄さんとかもやっていたんですけど、それも、パンチじゃ続かないですよね。実は、通っていた高校から遠くない恵比寿に、パンチパーマが安くて上手い店があったんですよねえ。小さなコテで巻いてくれるんですよ、ほんとに上手かった。しかも1500円なんですよ」

大笑いしながら当時を述懐する梅津さんだが、パンチパーマの高校生が演じる役の幅が狭いのは想像にかたくない。ちょうど子どもから大人に見た目も大きく変化する時期だ。梅津さんは、子役としてのキャリアを終え、劇団ひまわりをやめた。

<梅津さんの「子役時代」が終わったところで、おひたしをお願いした。蔦八は、野菜のツマミもちゃんと用意している。かつてはストイックで数えるほどしかなかったが、この店の常連として店をひきついだ土屋さんは、そこに足りなかったものをプラスして復活させた。梅津さんも、しみじみとおひたしを食べる。きっと何かヒントをえているに違いない......>

■俳優から水商売の世界へ

劇団ひまわりをやめて、大人の俳優としてのキャリアを積むために、ふたつの俳優養成所に通った梅津さんだったが、芸能の仕事は思ったようにはうまくいかなかった。そんなとき、友人のツテで地元・竹の塚にあるショーパブでキャストのアルバイトをはじめた。バブル期にはよく見られた、舞台を備えた飲み屋でショーのキャストを務めたのだ。本格的な水商売デビューだった。竹の塚の店でショーの何かを会得したのだろう、梅津さんは、そこから赤坂のショーパブに移った。そして、水を得た魚のように活躍しはじめたのである。

「舞台があって、ショータイムがあるんです。当時、『昨日、悲別で』というドラマで主演した天宮良さんが大人気だったんですが、彼はタップダンスができてチームタップスというタップダンスチームを組んでいたんですよ。それで私たちもチームをつくって。といっても、タップダンスはできないので、他のダンスをしたんですが、これが人気になりまして。歌を唄ったり、コントをやったりして、毎晩常連のお客さんの女性にキャーなんて言われてしまって。そうしたら、こっちもすっかりその気になっちゃいまして、もう、モテるなあ、なんて」

同時に梅津さんは思わぬ才能を自覚するようになる。ビジネス・スキル、といっていいだろう。

「ショーパブでは時々パーティというかイベントを開催するんです。そのチケットをキャストにもノルマがあって何枚も売らないといけないんです。当時、飲み放題で数千円のチケットを、ぼくはすぐに売りさばけちゃうんです。どういうわけなんですかねえ、本当に、パーッと売れちゃうんです」

その腕前は当時の店のオーナーの目にも強い印象を残した。それがその後、思わぬ展開を呼ぶのだが......。

「夜の仕事をしているうちに人間関係も複雑になってきて、そろそろ整理してちょっとカタギにならなくてはと思ったんですよね(笑)。麻布十番に暮らしはじめて、仕事も変えました。(大手)運送会社で働き出したんです。当時は給料も高くて。御徒町の支店に配属されたんですが、地域柄、特殊な配達の担当になったんです。

御徒町は、宝石商が多く集まっているんですが、私の担当も宝石を取引先の間で配達する業務だったんです。軽トラに何千万円という価値のある宝石を積んで配達してたんで、下手な高級車より、私の軽トラのほうがずっと高価だなあ、なんて思ってました。でも、私は一度も紛失事故もおこさず、しっかりやってたんですよ」

実入りもよかったが、勤務形態は過酷だったらしい。連日早朝から深夜まで仕事。そんなとき、かつてのショーパブの社長から声がかかる。

「長野でディスコを開くというんです。ついては手伝ってくれと。それで、けっこうな給料を要求したら、よし飲もう、だから来てくれ、と。じゃあ、長野行くか、って」

そうして梅津さんは、再び水商売の世界へと舞い戻る。舞台はバブルの象徴、あの、ドレスコードや黒服で名を馳せ、麻布十番の店は社会現象とまで呼ばれた伝説のディスコ・チェーンの長野店だった。

どの店も派手なことで有名だった、そのディスコ・チェーンだが、長野店は特別だった。なんでも大きくて派手が正義だったバブル期であっても、巨大、と呼ぶにふさわしい代物だった。

「地下一階まるごと約300坪もありました。一階の入り口からそこにいたる階段がまた大きくて、みんなそこで驚くような店だったんです。300席近くあったんじゃないですかねえ。スタッフは40人くらいいました」

そこにテコ入れ要員として梅津さんは東京から突然送り込まれた。肩書きは副社長ながら年齢はまだ20代前半。スタッフたちのおぼえは当然悪い。

「もう、みんなバカにするんですよ。でも、まあ、そんなもんだろう、と思って僕もふつうにいばってたんですけど(笑)」

■"伝説のディスコ"の副社長から社長に

ご自身はことあるごとに「ビビリ」と称するのだが、この状況で「普通に威張れる」のは相当の胆力である。そしてここで、またしても梅津さんの件の手腕が唸りをあげた。

「ディスコにパーティーとイベントはつきものなんですよ。それでスタッフにはパーティー券を売り捌くノルマが科されます。彼らにとってはそれは地獄で。それぞれ20枚くらいを必死に売ってくるんですが、僕は六本木のショーパブのときと同じように一人ですぐ1000枚くらい売ってきちゃうんですよ。なんでかわからないんですが、わりと簡単にさばいちゃうんですよ」

長野の歓楽街でクラブなどを回っては呑む。そして余裕のある人たちに、どーんと束で売った。梅津さんに「これ、こんどのイベントのチケットなんだけど来てね」と気楽に言われると、大物たちもホイホイとパーティー券を買ってしまったらしい。時代のせいもあったろうが、その手腕は教わるものでも教えられるものでもない天賦の才だ。副社長自らパーティー券を売りまくり、自分たちのノルマを軽くしてくれて売り上げまで上昇させてしまう副社長。となれば、スタッフからの評価は着任当初とは正反対になった。

「気づいたら『よし、副社長のために、いこう!!イエーイ!』みたいな雰囲気になっちゃいまして」

実際その頃、梅津さんの店の勢いはすごかった。全国に70店舗近くあった件のディスコ・チェーンのうち売上最下位だったのが、一気に4位になったのだ。梅津さんが来て売上は前年比140%アップだった。ほどなくして、社長はプライベートな理由で辞任し、梅津さんは長野店を運営する会社の社長になってしまった。ただ、どこかに違和感はあったようだ。

「いや、僕、本業は俳優なんですけど、って、いつも思ってたんですけどね」

バブル期を知る者ならもちろん、当時を知らない者ですら件のディスコ・チェーンがその時代の申し子であることは常識だろう。やがて迎えたバブル崩壊。空前の好景気は突如失速し、全国の派手なディスコから客足は遠のき、売上は激減した。

だが、梅津さん率いる長野の店は売上をキープしていたのである。そこに本部が目をつけた。梅津さんのノウハウを教えて欲しいと請われたのだ。梅津さんはもちろん包み隠さず開陳したが、なんと本部から、そのノウハウは精鋭部隊が考案し、長野の店を救ったことにしてほしいと言われた。梅津さんのなかで何かが切れた。 そして、梅津さんは、全然ビビリでなかった。

「じゃあ、やめます、って言っちゃって」

あっさり長野を去ってしまったのだった。ちなみにコロナ禍の時期まで、その長野のディスコの跡地には『千歳 夜噺』という居酒屋があった。そこがディスコだったことを知る者もだいぶ少なくなった。

東京へもどってきた梅津さんは再び麻布十番に住居をかまえた。ちなみにこの頃、「美味ぇ津゛」の看板女将である恵美さんと結婚した。

「結婚、ううん、だいたいその頃だと思うんですよねえ」

と素っ気ないフリをする。ところがひとたび恵美さんの話になると相好を崩して止まらない。そもそも、「美味ぇ津゛」がわずか10年で全国に名を知られる名店になったのは、女将の恵美さんと梅津さんが車輪の両輪となって走ってきてからだ。

「六本木の交差点で酔っ払ってヘッドスライディングしちゃうような、遊び仲間だったんです」

この梅津さんの言葉を恵美さんが目にしたとき、

「もう、やだあ。なんでこんなこと言うのぉ」

と、言って笑う光景が目に浮かぶ。

■名物「特製 芝浦牛にこみ」の始めの一歩

さて、東京に帰ってきた梅津さんは、今度はまた一風変わった営業職についた。かつては、そこかしこに見られたビルの屋上にあるタバコの看板を専門に扱う広告代理店の飛び込み営業だった。当時、健康被害によってテレビCMが打てなくなったタバコ業界にとって、ビルの屋上は残された絶好の場所だった。

運送会社時代の先輩のツテで、「3年で独立する」という条件で入社し、看板を建てまくった。3年後、会社をやめた。だが、時代はさらにタバコにきびしくなり、今度は屋外の広告も規制された。独立計画は暗礁にのりあげ梅津さんは途方に暮れた......。

これまでにだいぶ紙幅をさいたので、いよいよ飲食界デビューかと期待したが、全然違うのであった。梅津さん、飲みだすとあまり食べないが、グラスはぐいぐいと空いていく。そして話は大河から小川までくまなく絶え間なく流れていくし、随意にアマゾン川のようにポロロッカ(逆流現象)する。おもしろくて、そのままドラマになりそうだ。

「結局、また車にもどるんですよ」

運送の仕事にもどった。といっても、こんど扱ったのは服だった。誰もが知るハイ・ブランドの服の丈詰めや裾直しといった直しを専門にあつかう店から、直しの済んだ服を高級ホテルのブティックや直営店へ運ぶという仕事だった。しばらくして、軽トラックのチャーター便といって、決まった配達エリアが無い、依頼された荷物ごとにどこへでも配達する仕事についた。日本中、どこへでも行った。仕事自体は充実していたものの、当時の梅津さんは自分の置かれた状況にまったく納得していなかった。

「なんですかねえ、ほんとうに呑んだくれになっちゃって。自分の人生、こんなんじゃないはずなのにって。休みになれば朝から酒。あとはカミさんとゲームやって。飼っていた犬をかわいがるだけ。気がついたら、そんなふうに過ごすようになってしまって」

だがここから、梅津ダン大河物語は一気に飲食の道へと注ぎ込んでいく。麻布十番からお台場へと引っ越し、恵美さんと犬と3人暮らしをしていた梅津さん。結婚して

「ラッキー!」

と思ったことがあった。それは恵美さんが

●大人数用の料理を苦もなく作ることができて、

●耳で聞いた料理を元よりも美味しく再現できる

ことだった。

とんでもない才能である。ドライバーとしても看板営業としても全国を飛び回った梅津さんは、各地で美味い店には行くようにしていた。そこで食べた料理を帰宅しては恵美さんに伝えた。すると女将さんは

「ああ、こういう感じ? なんて言って、ささっと再現しちゃって、下手すると元より美味いんですよ、これが」

さらに、恵美さんは葛飾の大家族の出身で大量に料理することが日常だったらしい。そんな恵美さんの才能に気づきつつも、鬱屈とした日々を過ごしていた梅津さんは、あるとき芝浦の食肉市場で問屋をやっている足立区時代の後輩と呑みにでかけた。ここで梅津さん、ちょっと思いついてしまった。ほんとうに軽い思いつきだった。

「なんか、料理してみるか、って急に思っちゃったんですよね。それで、その後輩に何か送ってくんない?なんて軽く聞いたら、『じゃあ適当に送りますよ』って。それこそ、本当に"放るもん"っていう、余っているホルモンを送ってくれたんです」

これがあの、「美味ぇ津゛」の名物「特製 芝浦牛にこみ」の始めの一歩だったのである。あの、全国にファンがいる褐色の宝石、「美味ぇ津゛」の煮込みは、足立が地元の先輩後輩の飲みの席での軽い一言から始まったのである。歴史は酒と酒場が動かしている(こともある)。

■「美味ぇ津゛」のカウンターはDIY

実は梅津さん、それまで料理についてはほとんど何も知らなかった。

「カミさんが病気で寝込んだことがあって、よし、っておじやを作ってあげて持ってたんです。嬉しそうに『ありがとう』なんて感謝の言葉はくれたんですけど、全然食べてくれないんですよ。逆に『お出汁とかどうしてる?』って聞かれて。え、ご飯を湯でといたんだよ、って。そりゃ、まずいですよね。出汁なんて何も知りませんでした。だから当然煮込みも最初は全然ダメで。まったく旨くないんですよ。

そこから急にイノシン酸やら何やら勉強をはじめて。築地の場外で利尻昆布やホタテの貝柱みたいな高級な素材を買い込んでは研究しました。味噌も何種類と試して。ようやく形になったとき、これとカミさんの料理があればいけるぞ、って思いました。それから店舗を探しはじめたんですが、全然見つからないんですよね。たとえいい物件があっても、初めて飲食店をやるというと続かないんじゃないか、って大家さんに断られちゃうんですよ」

チャーター便の仕事を続けながら、運転中も物件を探してまわった。配達の注文を待っているときに、不動産屋から連絡が入ればすっ飛んで確認にいった。そうして、ようやく見つかったのが現在の「美味ぇ津゛」がある場所だった。まだマッカーサー通りも完成していない発展途上の場所だったが、人の流れが切れないところに注目した。ここならば、たとえセットバックした物件でもやっていける......あとは店舗を改装して開業すればと思ったが、これがなかなかうまくいかなかった。

「工事が全然進まなかったんです。半年かかっても仕上がらない。もうやめようかと思ってカミさんに言ったら『いいよ。今までの苦労全部無駄になるけど』って言われて。でもカミさんは、当時は人前でお店をやる気が全然なかったから、むしろなくなってくれたほうがいいくらいに思ってたみたいなんです。でも私はやっぱり、投じたものを無駄にするのは嫌だったんですよね。それで、最終的にはほとんど私とカミさんで内装を仕上げたんですよ」

いまでは立派なコの字カウンターで有名な「美味ぇ津゛」だし、そこに手作りの雰囲気はない。だがそのカウンターも壁も床もほとんどDIYなのだという。入り口のドアもネットオークションで落札したものを、自ら設置した。もうほとんどプロである。

<梅津さんの話は濃厚で聞いてるだけでもハラハラするから、腹が減る。ここへ来て、重めのものが食べたくなってしまった。そういえば、蔦八は揚げ物も旨い。カレーコロッケを食べてから、気になっていた鶏唐揚げを注文した。大ぶりのそれは塩味できりっとした仕上がり。梅津さんもパクリ。そういえば「美味ぇ津゛」には揚げ物がない。梅津さんの店主の休日は、普段食べない揚げ物を食べる日、でもあるのだ>

■いままさに最高の映画の主役を務めている

2013年9月。ひっそりと「美味ぇ津゛」は開店した。当時はまだ梅津さんは配達の仕事を続けていて、店には恵美さんが一人で立っていた。

「始めは全然お客さんが来なくて。でも私も呼び込みしたりして、少しずつ来るようになっていきました。そうすると、時々カミさんから、いま満席なんだけどどこにいるの? なんて電話がかかってきたりして。ごめん、いま名古屋、なんて、ちぐはぐなやりとりをしながらやってましたねえ。ほんとにいろんなことがありました。

ある時なんて、配達を終えて店に行ったら、にらみつける客がいるんですよ。それで私に『お前、誰だ』なんて聞くから、いや私はオーナーです。って言ったら、なんだかすごく怒るんですよ。どうも、カミさんのことを『オレの女』みたいに思ってたらしくて。で、カミさんに、あの人はどんな人かと聞いたら『あの人が他のお客さんをにらみつけて帰らしちゃって困る』なんて言うもんですから、丁重にあれこれ伝えまして。それ以来、来なくなったんですけどね」

それからほどなくして、一人でやるには無理なほど店が忙しくなり、梅津さんも二足の草鞋(わらじ)をやめ、「美味ぇ津゛」に専念するようになった。

店はさらに評判を呼び、いまでは新橋という、居酒屋の永久激戦区で確固たる地位を築いている。10年が経ち、例の煮込みはますます美味くなっているが、実は毎日継ぎ足しているわけではない。常に冷蔵庫には、翌日と翌々日のために基本となるスープを2つの容器に入れて用意している。その日、煮込みを売り切って、残った汁は丁寧に漉(こ)して翌日用のスープにまぜるが、いつも少し余る。

その余った分は、翌々日の分に混ぜてしまう。次の日には、翌日用だったスープを鍋に入れて煮込みを作り、もともと翌々日用だったものは翌日用になる。そして新たに翌々日用のスープを準備して冷蔵庫に補充する。これを繰り返すことで、味を安定させている。同じ鍋に継ぎ足していくよりも衛生的な方法だ。

煮込みが安定していったのと同時に、女将の恵美さんもすっかり女将として安定感を増していった。当初はこの仕事をやりたくなかった妻の恵美さんも、いまや看板女将である。ぜんぶ成功。何一つ後悔なくやっているのだろうと思ったら、梅津さん意外なことを言った。やっぱり役者なのである。

「ひとつ後悔してるのは、『今夜はコの字で』のドラマに出演したときのお芝居が、ぜんぜん思ったようにいかなくて。もう一度やりたいなあってずっと思ってるんです」

梅津さん、役者の気持ちがずっと心の芯にある。

梅津さんが中学時代にレギュラー出演していた特撮番組『円盤戦隊バンキッド』では、メンバーそれぞれが生き物の名前を冠していた。たとえば主演の奥田瑛二さんが演じていたのはバンキッド・ペガサスで鈴木美江さんが演じたピンクの女性メンバーはバンキッド・スワン。そして梅津少年が演じていたのはブルーのバンキッド。その名はバンキッド・オックス、雄牛である。

そんな彼が長じて牛モツ煮込みの名店を開いたのはなにかの因縁だろうか。しかも、バンキッドのマスクには星が描かれていて、バンキッド・オックスには三ツ星が輝いていた。料理人にとって「星」といったら、なんといっても三つ星ではないか。

梅津さんのその後の人生を考えたら、あまりに出来すぎているが、その当時、誰一人として梅津さんが「美味ぇ津゛」を開業することも、伝説的な煮込みを考案することも、知る由もなかった。ただただ、巡り合わせの妙が粋で、なんだか映画を見ているようだ。そういう意味で、梅津さんは、最高の映画の主役をいままさに務めているのかもしれない。

●加藤ジャンプ(かとう・じゃんぷ)

文筆家。コの字酒場探検家、ポテサラ探求家、ソース研究家。1971年生まれ、東京都出身。東南アジアと横浜育ち。一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。出版社勤務を経てフリーに。著書に『コの字酒場はワンダーランド』『今夜はコの字で 完全版』などがある。BSテレ東のドラマ「今夜はコの字で」の原作をつとめる。これまでに訪れたコの字酒場は数百軒。集英社インターナショナルのnoteで「今夜はコの字で~全国コの字酒場漂流記~」連載中。

公式X(旧Twitter)@katojump