雪駄の魅力を語る『寿々木商店』の店主・雪駄職人の寿ん三

雪駄の魅力を語る『寿々木商店』の店主・雪駄職人の寿ん三

「チャラい」という言葉のルーツは、日本の伝統的な履物「雪駄(せった)」にあるという説がある。江戸時代、踵(かかと)に「ベタガネ」あるいは「チャラガネ」と呼ばれる鉄板が打ち付けられた雪駄を伊達男(だておとこ)が好んで履き、チャラチャラと音を鳴らしながら町を闊歩(かっぽ)した様から来ているという。

草履や下駄と並び現在でも親しまれている履物だが、ビニール素材などの安価でカジュアルなものが主流となっており、竹皮で編み、ベタガネが付いたような昔ながらの雪駄は一部の愛好家が嗜(たしな)むものとなっているようだ――。

* * *

頭に手ぬぐいを巻き野良着を纏(まと)った、江戸時代からタイムスリップしてきたかのような装いで編集部に現れた、寿々木商店の店主・雪駄職人の寿ん三(すんさん/51歳)がその魅力を語り始めた。

「雪駄は、お洒落な江戸っ子の粋なアイテム。遊郭(ゆうかく)へ女を買いに行くときなんかは文字通り、『足元を見られる』から雪駄を履いて格好を付ける。雪駄は竹皮の表(おもて)に牛や馬などの革を貼った履物で、もともとは関西のほうでつくられていた。

それが江戸に普及して、踵の磨耗(まもう)を防ぐためにベタガネを打ちつけた。ベタガネをガチャガチャ鳴らしながら歩くのがカッコよく、ケンカになったらこれで引っぱたけば武器にもなる。そんな江戸の遊び人の文化に惹かれました」

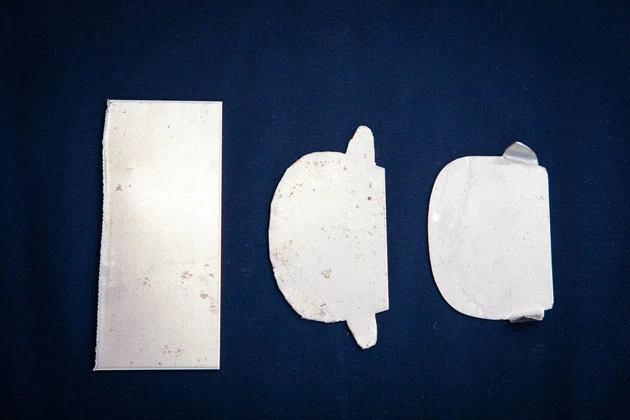

雪駄の踵(かかと)に付けられるベタガネ。(上)昔作られていたものと(下)寿ん三が製作したもの

雪駄の踵(かかと)に付けられるベタガネ。(上)昔作られていたものと(下)寿ん三が製作したもの

寿ん三が製作した雪駄

寿ん三が製作した雪駄

雪駄の歴史研究にも余念がない寿ん三によると、雪駄は江戸の町で花形とされた火消しや鳶職人らがこぞって履いた晴(はれ)のアイテムだったが、明治維新以降の近代化の過程で「ガラが悪い」というイメージを植え付けられ、伝統工芸としての地位は下駄や草履の下に置かれているという。

「雪駄の歴史を知っていくうちに、どんどん雪駄にハマっていきました。いわば雪駄は反抗、抵抗の象徴。カッコいいじゃねえか!と」

寿ん三が初めて"本物の雪駄"と出合ったのは、今から10年ほど前のことだった。当時の彼は、パンクバンドでギターを弾きながら、東京・下北沢の洋装店でブーツやライダースジャケットなどを売っていた。

「俺らはひねくれたパンクバンドで、太鼓や三味線の音を打ち込みで流したりしていて、そのうち着るものも和装にしていった。で、履物はどうするかってなったんだけど、下駄や草履はビニール素材とかが多い。雪駄は自然素材だから、やっぱりこれがカッコいいよなって。いい雪駄をあちこち探し歩き、ある履物屋で高い位置のショーケースに鎮座(ちんざ)している雪駄を見つけたんです」

寿ん三がショーケースの雪駄に見入っていると、履物屋の女将が忠告した。「あんた、これ履くのはまだ早いよ」「なんで?」と返すと、「これは一番カッコよくて粋なヤツなんだ」。

「そう言われるとなおさら履いてみたくなるじゃないですか。がぜん雪駄への興味が湧いて、いろいろ調べていくと奥が深くて面白い。俺らはボロボロの野良着を直して着ていたし、雪駄は竹表に革を貼って鼻緒を付けりゃいいわけだから、これだったら自分でも作れるんじゃないかって」

こうして、寿ん三は雪駄職人の道を歩むことになる。ちなみに前出のパンクバンドは「切腹ピストルズ」を名乗り、2011年の東日本大震災後に和太鼓を中心とする和楽器のグループに変容。寿ん三はギターを三味線に持ち替えた。

以前にも週プレNEWSで配信した切腹ピストルズは、「明治維新以降の近代化で失われた江戸の粋を現代に蘇らせる」ことを主な目的としており、全国各地の祭りなどでの演奏、寄席の開催などその活動は多岐にわたる。

雪駄を自作することを思い立った寿ん三だったが、技術を学ぶためのツテもコネもない。履物の問屋街である浅草の花川戸を歩き回り、職人の紹介を求めたが、どの問屋からもけんもほろろに断わられた。

「履物問屋は職人のことを教えてくれない。教えたら、直接職人から買われて商売にならなくなっちゃうから。でも虱潰(しらみつぶ)しに探すうちに、道具屋のオッチャンが職人を紹介してくれた。道具屋さんにはそういうことは関係ないからね。オッチャンに手を引っ張られて連れていかれた先は、俺がずっとうろうろしていたあたりの裏の建物だった」

ようやく出会えた、その初老の職人は作業の手を止めて寿ん三の頼みを静かに聞いたあと、「教えてやってもいいけど、食えねえぞ」と、ぶっきらぼうに言った。もっとも、寿ん三自身もこれで稼ごうとは思っていなかった。その姿勢は音楽活動においても同じで、食い扶持は他の仕事で得ている(真っ当な仕事だ)。

「バンドと同じで好きだからやってみる、それでお金もらえたらラッキーくらいの感じで。自分が作った雪駄を初めて人様に買ってもらえたのは、作り始めて1年後くらいかな。今見ると恥ずかしい出来なんだけど。今は年間十足くらい売れています」

寿ん三が志向するのは江戸時代と同じ素材、製法で作る本格的な雪駄だ。しかし、いまやそれは絶滅の危機に瀕しているという。第一に後継者の不足だ――。

「やりたいって人はいくらでもいるんだろうけど、職人はどうしても身内に継がせたがる。技術だけではなく、販売経路も含めて全部自分の財産だから、簡単に他人に渡すわけにはいかない。でも、自分の子供が他の道を選べば後継者はいなくなる。

俺は幸運にも教えてもらえたけど、師匠が最初に『食えねえよ』と言ったのは、『自分の財産は渡さない』という意味だったんだと思う。草履作りも兼ねている人を除けば、江戸時代と同じやり方で作っている雪駄専門の職人は、俺が知っている限りこの師匠と、第二の師匠でもあり勉強させてもらった『魁!!雪駄塾』の塾長を含め全国に3人しかいない」

雪駄のパーツや雪駄作りに用いる専用の道具も、いまや過去の産物になりつつある。

「今でも浅草なんかには『ベタガネ付けてくれ』っていうオッチャンもいるけど、アスファルトを歩くときにうるさいという理由で付ける人が減ってしまって、今は作られていない。だから俺は普通の鉄のプレートを買ってきて、自分で削ったり曲げたりして使っています」

寿ん三は鉄のプレートを加工してベタガネを製作している

寿ん三は鉄のプレートを加工してベタガネを製作している

そのほか、千枚通しを太くしたような、鼻緒をすげるときなどに用いる万能の道具「クジリ」、痛みやすい革の縁をコーティングする蝋(ろう)インキ、真ん中が太くなっている専用の針など、昔ながらのものはほとんど生産されていないという。

鼻緒をすげるときなどに用いる「クジリ」

鼻緒をすげるときなどに用いる「クジリ」

(上)縫う時に針を押す当て金「チャンチキ」。(中央)真ん中が太くなっていて針を抜きやすい「雪駄針」。畳針を作っている針屋に別注したもので最後の1本だそう。(下)革屋で購入し、寿ん三が主に使用している針(写真提供/寿ん三)

(上)縫う時に針を押す当て金「チャンチキ」。(中央)真ん中が太くなっていて針を抜きやすい「雪駄針」。畳針を作っている針屋に別注したもので最後の1本だそう。(下)革屋で購入し、寿ん三が主に使用している針(写真提供/寿ん三)

雪駄には「雪踏」という文字もある。履いて歩くと、柔らかくしなってキュッキュッという音が鳴り、それが雪を踏む音に似ているからだ。「接着剤で竹表に革を付ける方法もあるけど、ガチガチに硬くなってしまい、縫い付けじゃないとこの音は出ないんです」と、寿ん三さんは自作の雪駄をしならせながら、少し寂しそうに言った。

今後、どんな雪駄を作りたいかと水を向けると、目を輝かせてアイデアを披露した。

「今は、竹皮のほとんどが中国からの輸入になっちゃってるけど、純日本製の本雪駄を作りたいです。福岡のうきは市や八女市(やめし)という地域でしか取れない貴重な竹があるんですけど、その竹皮で編んだ雪駄を作りたいですね」

切腹ピストルズとして日本各地を訪れる際、手付かずの蔵に眠り、処分されるのを待つだけの野良着などを譲り受けることがある。「栃木の蔵で、綺麗に保存された雪駄が出てきたことがあります。ベタガネも付いていて、あれは掘り出しものでした!」と、うれしそうに言った。

栃木の蔵から出てきた雪駄。上は江戸時代、下は明治時代あたりのもの(写真提供/寿ん三)

栃木の蔵から出てきた雪駄。上は江戸時代、下は明治時代あたりのもの(写真提供/寿ん三)