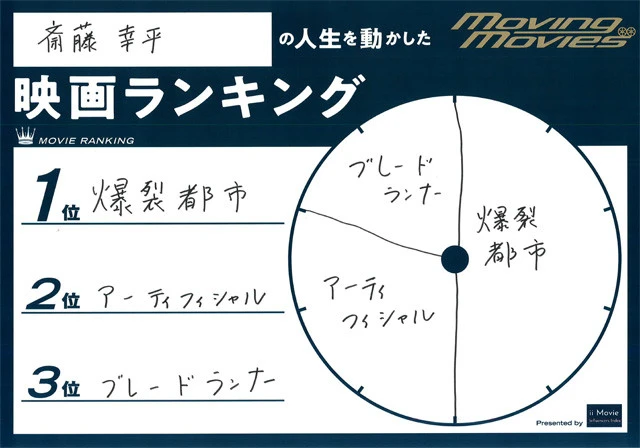

影響を受けた映画に、石井聰亙監督の『爆裂都市 BURST CITY』を挙げる経済思想家・斎藤幸平さん

影響を受けた映画に、石井聰亙監督の『爆裂都市 BURST CITY』を挙げる経済思想家・斎藤幸平さん

数多くの人気番組を手がけてきたバラエティプロデューサー角田陽一郎氏が聞き手となり、著名人の映画体験をひもとく『週刊プレイボーイ』の連載『角田陽一郎のMoving Movies~その映画が人生を動かす~』。

『資本主義の終わりか、人間の終焉か? 未来への大分岐』を上梓した斎藤幸平さんとのオンライン対談が実現。気鋭の経済思想家のルーツが明かされます!

* * *

――学生時代に影響を受けた作品はなんでしょうか?

斎藤 石井聰亙監督の『爆裂都市 BURST CITY』(1982年)です。高校時代、メロコアがはやっていて。日本だとHi-STANDARD、海外だとGREEN DAYやThe Offspringなど、そういうメジャーなのから入って、だんだん深掘りして、鉄アレイとかDeathsideみたいないわゆるジャパコアを聴いてました。

そういう背景もあって、『爆裂都市』を見てカッコいいなって。その頃から、社会に対する怒りが強かった。ので、この作品が持つパワーに共鳴したんだと思います。

――マルクスに出会ったのは?

斎藤 大学生になってからです。

――ってことは、マルクスより石井聰亙のほうが先?

斎藤 そうなんですよ。高校時代は、マルクスとか社会主義とか全然興味がありませんでした。僕はアメリカの大学に進学する前、半年間だけ東大に通っていたんですが、そのときに社会問題の研究会に参加したんです。

そこでマルクスと出会ったことが大きな転機になりました。思えば、高校生のときから「この社会はおかしい」という気持ちはあったんですが、どう表現していいかわからなかったんですよね。

それで、パンクにハマってバンド活動をして、怒りを表現してみたり、石井監督の映画を見たりしていたんだと思います。

――そのよりよい表現方法が、斎藤先生にとっては音楽ではなく研究だったってことですか?

斎藤 そうなんです。今はバンド活動をしていないし、ハードコア音楽もあまり聴かなくなってしまったんですけど、自分の中のスピリットとしてはここにつながっている感じで。

――一般の人が研究者に対して抱くイメージとは違いますよね。実は内なる炎を燃やしていて、斎藤さんのように衝動を研究で表現している。

斎藤 そうですね。まさにマルクスがそういう人だったので、自分の人生で一番影響を受けていますね。

――『未来への大分岐』でも、たびたびマルクスが引用され、気候変動などの環境危機に警鐘が鳴らされていますね。

斎藤 マルクスを研究するようになった頃、日本では派遣切りや派遣村など、いろんな労働問題が注目されていた時期でした。それもあって、アメリカの大学を卒業後、マルクス研究の本場であるドイツに行ったんですが、そのときに東日本大震災が起きたんです。そして、ドイツでとてつもない規模の反原発デモが相次いだことに衝撃を受けて。

――最初にエコエネルギーを表明したのもドイツでしたもんね。

斎藤 10万人規模のデモが起こりましたし、それがきっかけとなって、もうあと数年で、国内の原発がすべて止まろうとしています。自分自身が一連のデモに参加するなかで、エコロジーについてもっと考えないといけないと思うようになり、マルクスと環境問題をテーマにするようになりました。

そして、反原発運動に関わるなかで、ドイツのシェーナウという村に行きました。『シェーナウの想い~自然エネルギー社会を子どもたちに~』(2016年)という映画にもなっているのですが、チェルノブイリの事故の後に、シェーナウの市民が自分たちで再生可能エネルギー100%の電力会社をつくるんですよ。

そういう最初は小さな市民の行動が、社会を大きく変えるんだってことがわかったんです。

――今回の新型コロナ騒動については、どのようにお考えですか?

斎藤 必要としているモノが必要としている人たちの手に渡らないという状況が、資本主義経済でこんなにも簡単に起きてしまうことにまず驚きました。

一見、私たちの社会ってモノが本当にあふれているし、好きなモノはなんでも手に入ると思いがちだけど、歯車が狂うと手に入らなくなって値段ばかりがつり上がっていく。貨幣を持っている人じゃないと手に入らないという市場の残酷さが表出したなと感じます。

――コロナが広がることと、お店のトイレットペーパーがなくなることと、自分の家のトイレットペーパーが切れることって本当は関係ないはずなんですけどね。

斎藤 そうなんです。で、究極的には、アメリカだって国家が介入して計画経済に移行するようになる。市場が一番効率がいいはずだったのに。

――これってどうすればいいんでしょう? というのも、『未来の大分岐』を読んで、僕は「危機に対して団結しよう」というメッセージを感じたんですね。実際、震災や大洪水などが起きた場合は被害にあった人に寄り添うべきだし、それが問題解決の糸口になる。

でも、コロナは逆じゃないですか。距離を取る必要があるし、咳をすれば「感染してるんじゃ?」って疑われてしまう。言ってしまえば、コロナによって人類の分断が起きている気すらするんです。

斎藤 『未来への大分岐』で対談をしたドイツの哲学者マルクス・ガブリエルとスカイプで先週、話をしたんですけど、彼もまさに同じことを言っていました。

「ヨーロッパ全体で第2次世界大戦以来の緊急事態」と政治家たちが吹聴し、国境を閉鎖していると。トランプがメキシコ人を追い出そうとして、国境に壁を建設しようとするのはわかりますよね。

でも、フランスやイタリア、スペインのリベラルな政治家までもが「非常事態だから国境を封鎖して管理を強めよう」「ウイルスの拡散を防ぐために監視しよう」という趣旨のメッセージを発しているんです。

ウイルスが落ち着いても、実装された監視社会だけは残ってしまう......。そんな風にならないためにも、このコロナ危機から学んで、現在の価値観そのものを変えていくチャンスにしないといけない。

――確かに、考え方次第では「変わるきっかけ」ですもんね。僕はコロナのせいでリモート取材になって、先生のサインをもらう機会を失ったのが残念ですけど(笑)。

斎藤 今回のコロナ騒動では、今までの「大量生産・大量消費」のシステムが強制的に中断されています。その結果、さまざまなモノが削がれ、健康や愛情、最低限の食べ物、水といった本当に必要なものが何かを多くの人が再認識している。もちろん、私自身も含めて。

このような大変なときに、社会にとって不可欠なモノやサービスを提供してくれているのは誰だったのか、ということがわかるのではないでしょうか。それは、物流はもちろんですが、医療、看護、教育、介護、販売員などケア労働に従事してくれている人々です。コンサルタントやら、投資家やら、政治家みたいな重要そうな仕事が成り立っているということがわかる。社会が何を高く評価すべきかについてのパラダイムチェンジを起こすことは、ポスト資本主義を構想する上で、必要不可欠ですね。

★後編⇒角田陽一郎×斎藤幸平(経済思想家)「私たちの選択で未来が決まる『大分岐の時代』」

●斎藤幸平(さいとう・こうへい)

1987年生まれ。権威あるドイッチャー記念賞を史上最年少で受賞した若き経済思想家。大阪市立大学大学院経済学研究科准教授

■『資本主義の終わりか、人間の終焉か? 未来への大分岐』

(集英社新書)