日本のものづくり技術を結集し、「股の下をくぐれる」超低車高バイクが完成

日本のものづくり技術を結集し、「股の下をくぐれる」超低車高バイクが完成

世界のスピード狂たちが集う伝統の競技会。そこにひときわ人々の目を引く、異様な姿のバイクがあった。

日本の製造業が誇る超絶技術と意地が結晶した、恐るべき超低車高マシンの奇跡の激走をライダー・近兼拓史(ちかかね・たくし)氏が自らリポートだ!!

* * *

■エンジン開発は不測の事態の連続

昨年夏、僕は「ボンネビル・モーターサイクル・スピード・トライアルズ(BMST)」に初挑戦した。米西部ユタ州の干上がった塩湖の上に造られた全長約16kmのコースで年に一度行なわれる、世界で最も伝統のあるオートバイの最高速度チャレンジ競技会。賞金は1ドルも出ない。目指すは世界最速の称号のみだ。

標高1282m、昼の気温は40℃超。そんな環境下で、ホンダ・スーパーカブをベースにした僕たちの125ccのオリジナルマシン「NSX-01」が成し遂げた連続完走25回は、115年の歴史を持つBMSTの記録を塗り替えた。

1マイル間の平均時速153.73キロ、瞬間最高時速165.30キロという数字を残し、"世界最速のカブ"の称号も得た。

しかし、それはあくまでも通過点。初年度の125ccマシンでの挑戦でさまざまなデータと経験を積み上げ、それを基に日本の精密加工技術の"粋"を結集させ、最小&最精密の「50cc+過給器」クラスで世界最速記録を超える――これが僕たちの目標だ。

プロジェクト立ち上げの際、最初に手を上げてくれたのは金属の微細加工用刃物のスペシャリスト企業、日進工具だった。その後、日本中から腕と品質に自信のある製造業界40社以上が集結。まさにオールジャパンチームで、2年目の挑戦が始まった。

* * *

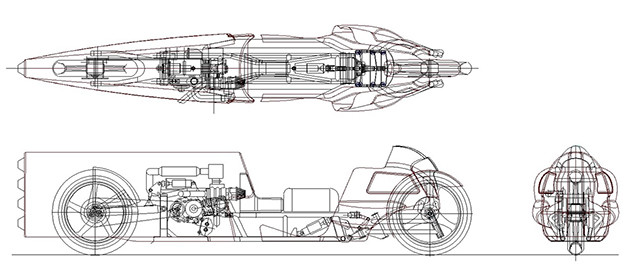

極限まで車高を低くした設計には、独自のフロントサスペンション理論に基づいた「バーチャルステアリング」という特許システムを採用

極限まで車高を低くした設計には、独自のフロントサスペンション理論に基づいた「バーチャルステアリング」という特許システムを採用

このパッケージのままでは、50ccの世界記録は出ない。それが初挑戦の結論だ。マシンの開発・製作段階ではふたつの"大改革"を迫られた。

ひとつはエンジン。空気が薄く気温が高いボンネビルでは、普通のエンジンではパワーダウンが避けられず、ターボやスーパーチャージャーなどの過給器が絶対に必要だ。

もうひとつは、空気抵抗を極限まで減らすための車体設計。市販のバイクがベースでは話にならない。独自のフロントサスペンション理論に基づいた「バーチャルステアリングシステム」を使用したボディを採用するしかない。

当然、これらの要求を満たす既製品はない。本気で世界最速を目指すなら、自分たちで作れということだ。

50年以上の歴史を持つカブ系エンジンは、さまざまなバージョンのスペシャルパーツが作られているが、小排気量の過給器は技術的に極めて難しく、ラインナップに加えているメーカーはまれだ。

この難題を引き受けてくれたのは、カブ系エンジンを使用したエコラン(燃費を競う競技)で多数のギネス記録を持つ広島のFCデザイン。限られたエネルギーを有効に使う技術ではトップの会社だ。

それでも、エンジン開発は不測の事態の連続だった。例えばローコンプレッションピストンという部品ひとつとっても、市販品は使用できず、イチから作らないといけない。精密な部品を設計し、3Dデータ化して削り出す作業に1ヵ月かかり、費用はなんと150万円!! い、痛い......。

過給器で加圧された空気を冷やすインタークーラーも、もちろん50ccエンジン用の市販品などない。大和ラヂエーターの協力で専用の極小インタークーラーを製作してもらったが、試作を8回もやり直すほどの難作業となった。

エンジンに過給器を使用する場合に必要なローコンプレッションピストンという部品。新規製作でなんと150万円!!

エンジンに過給器を使用する場合に必要なローコンプレッションピストンという部品。新規製作でなんと150万円!!

■前が見えないのにどうやって走るの?

手足は型抜きのようにすっぽりとカウリングの中にはめ込まれ、一度収まると全身の身動きがまったく取れない。そして、伏せてみるとほとんど前は見えない......

手足は型抜きのようにすっぽりとカウリングの中にはめ込まれ、一度収まると全身の身動きがまったく取れない。そして、伏せてみるとほとんど前は見えない......

エンジンと同時進行で車体製作も進んだ。バーチャルステアリングシステムの特許所持者の静岡文化芸術大学の羽田隆志教授が用意した設計プランは3種類。競馬のジョッキーのようなオーソドックスな乗車姿勢のもの、極限まで車体を下げてソリ競技のスケルトンのような姿勢で乗車するもの、そしてその中間だ。

3Dイラストを見ると、スケルトン型はライダーの目の前にタイヤがある。

「これ......前、見えますか?」

と羽田教授に聞くと、

「どうせ伏せてるから前見てないでしょ? 横や下の視界で確認できない?」

と笑う。確かに対向車も並走車も障害物もないコースだけど、どうやって走ればいいのか見当もつかない......。

こうして、前代未聞のスケルトン型バイク「NSX-51」の製作が始まった。

長さ3m近いメインフレームの素材には、軽量な航空機用のクロモリパイプを採用。加工や溶接に特殊な技術を要し、特に曲線部分の精密な加工は困難を極めた

長さ3m近いメインフレームの素材には、軽量な航空機用のクロモリパイプを採用。加工や溶接に特殊な技術を要し、特に曲線部分の精密な加工は困難を極めた

デザインが決まれば、次はフレーム作りだ。ライダーの前にフロントタイヤ、後ろにエンジンという設計ゆえ、全長は3m以上と極端に長い。軽量化のため、航空機用のクロモリパイプを溶接で組み上げることにした。

しかし、湾曲したアームと、最も強度が必要なスイングフレームの製作には頭を抱えた。今回の金属加工チームはミクロの精度で削り出す達人ぞろいだが、金属パイプの曲げ加工は専門外。やっと寸法どおりに曲げても、エンド部の金具を溶接するとまたゆがみが出る。金属加工スペシャリスト企業のマルマエ、ヒューテック、畑鐵工所の力を借り、どうにか形にしていく。

スイングフレームとバーチャルステアリングをつなぐパーツは、強度を重視してジュラルミンA2017の塊から継ぎ目なしで削り出す。

材料は鉄鋼・非鉄金属商社の白銅(はくどう)が提供してくれたが、削り出しに必要な大型の工作機械を数週間独占使用することになり、ここでも試作を含め100万円ほどの出費となった。

エンジンも、車体の設計も、各部の素材も、加工も、すべてが手探りからのスタート。全国各地の腕利きたちが開発・製作に参加してくれた

エンジンも、車体の設計も、各部の素材も、加工も、すべてが手探りからのスタート。全国各地の腕利きたちが開発・製作に参加してくれた

誰も作ったことがないマシンを作っているわけで、嵐のようにトラブルが次々と襲いかかってくる。広島、東京、神戸、大阪、群馬、鹿児島と素材や加工された部品が目まぐるしく飛び交い、あっという間に夏が来て、少しずつマシンが形になっていく。

マシンをアメリカ行きの船便に載せても一段落とはいかない。スペアパーツや部材の手配、スポンサーロゴやゼッケンの制作、船便が着くLAでのマシンの受け取り手順の確認、そこからボンネビルまで運ぶ車両の手配。まだレースが始まってもいないのに、LAでマシンを受け取った頃にはすっかり疲弊していた。

■まさかのエンジン不調。そもそも走れるのか?

高地、激しい寒暖差、干上がった塩湖の上......と、ボンネビルの環境は極めて特殊かつ過酷。エンジンの不調に焦りは募るばかり

高地、激しい寒暖差、干上がった塩湖の上......と、ボンネビルの環境は極めて特殊かつ過酷。エンジンの不調に焦りは募るばかり

そこへ追い打ちをかけるように凶報が届く。

「1週間前に4輪のスピードトライアルが大雨のなか開催され、コースの塩がデコボコに掘り返されているらしい」

NSX-51の最低高は地面スレスレの80mm。路面の荒れは最大100mmというから、今のままでは走れない。羽田教授と、北川泰之、増田靖久両メカニックの不眠不休の作業でマシンが形になったのは競技初日の車検直前だった。

車検を無事通過しても、トラブルは続く。今度はエンジンがまったくかからないのだ。

輸送中のトラブルか、配線ミスか、燃料ポンプの不調か、エアが噛んだのか。メカニックがしらみつぶしにチェックしていくが、「今日こそ走れる!」「これで大丈夫!」と思っては裏切られ、数日がむなしく過ぎていった。

大会終了が2日後に迫った4日目の夕方、「やはり燃料が薄い気がする」とインジェクションマップを無視して燃料の噴出量を倍にしてみると、「ボバゥ!」と、ついにエンジンのかかる兆しが見えた。これだったのか......!

深夜、ホテルの駐車場で作業するメカニックのふたりにレッドブルを差し入れ、僕は自分の部屋に戻った。ライダーにできることは体調を整えることだ。翌朝、ふたりから「今日は走れます!」とショートメールが入った。

朝のライダーズミーティングで、「明日は天気が崩れるため、午前中で競技終了となる」と伝えられた。実質的には今日がラストかもしれない。

はやる気持ちを抑え、準備にかかる。僕がツナギを着ているのを見て、オフィシャルスタッフがサムアップを送ってくれた。このマシンが走るのを心待ちにしているのだ。

しかし、時刻はいつの間にか午後3時。本来はインジェクションマップを書き換えたいが、残り時間を考え、マニュアル操作で今のマップのまま燃料を倍にして走ることにする。アイドリング付近では適量に近いが、アクセル全開では燃料が濃すぎる。「なんとか走れるが全開は使えないと思います」と説明を受ける。

スタート地点で順番待ちの列に並ぶ。この一走が最初で最後のトライアルになりそうだ。2年の準備と大金をかけたプロジェクトにプレッシャーを感じないわけがない。しかし、何日も徹夜してくれたメカニックや、現地まで同行してくれた羽田教授、応援に来てくれたスポンサーの思いを考えるとやるしかない。

いよいよ暖機のためにメカニックがスターターでエンジンをかける。

「タタタタタタタタッ、バウッ! ブォォォォォ」

ボンネビルのコースはひたすら一直線で、2マイルの加速区間の後、1マイルの計測区間があり、再び2マイルの減速区間がある。周囲数十kmに人は住んでおらず、騒音規制はない。

サイレンサーなしのスーパーチャージャー付きエンジンは、50ccといえど獰猛(どうもう)な排気音をまき散らす。転倒時にエンジンがストップするよう、腕に赤いキルスイッチのコードを巻きつけ、ヘルメットのあごひもを再確認し、シールドを閉じる。

「コース、オールクリア」

オフィシャルスタッフがこちらを指さし、グリーンフラッグを大きく振りかざした。

■空気抵抗を減らすため息を吸うのも我慢

NSX-51を慎重にスタートさせる。エンジンのうなりと、タイヤが地面を削る音がヘルメットの中でゴチャ混ぜに鳴り響く。90度左に曲がりながらゆっくりコースイン。ここで転んだら元も子もない。失速しないように、切れ込まないように、スリップダウンしないようにと、全身の神経がビンビンに逆だつ。

マシンが完全にコース上に乗るのを待って、アクセルを開ける。5000回転を超え、「ボゥ」という音に「シュィーン」というスーパーチャージャーの音が混じり始める。ジワジワとアクセルを開けると、開度4分の3を超えたあたりでエンジンがボコついた。

やはり上では燃料が濃すぎるのだ。ミリ単位でアクセルを戻し、限界の開度を探る。タコメーターは1万3000回転。シフトアップだ!

実はこれが第2の関門。NSX-51は極端な前傾乗車のため足でシフトチェンジができず、左ハンドルに手動シフト装置があるが、操作時にどうしてもハンドルに力が入り、車体が振られる。体の力を抜いて車体のブレを後方に逃がし、慎重にアクセルの開度を保ち、3速、4速とシフトアップを行なう。

ここで最後の難関がやって来た。車体が非常に長いため、固有振動が普通のバイクとは違う速度域で発生するのだ。羽田教授はこう言っていた。

「時速70~80キロで前輪がブレるかもしれない。その速度を超えたら収まるから、我慢してアクセルを開けろ」

ブレはその言葉どおりやって来た。アクセルを開け続け、無限にも感じる十数秒を超えると、前輪のブレはピタリと収まった。羽田教授、すげえ。

アクセルを開けたまま顔を伏せ、1マイル(約1609m)の計測区間に飛び込む。息を吸って背中が膨らむと抵抗が増すので、息を吐いたまま我慢だ。前方視界はほぼゼロ。ゆっくり数字を数えて距離を測る。1、2、3......時速120キロとすれば1分間で2km進むから、ゆっくり50も数えれば計測区間を抜ける。40、41、42......苦しい!

50のカウントとともに、顔を上げて一気に息を吸い込む。減速区間を過ぎると、オフィシャルが親指を上に向けているのが見えた。レコードだ!

しかし、ボンネビルは甘くない。今来たコースを逆走し、もう一度レコードが出ないと新記録達成とは見なされない。

記録確定へのリターンランの間は、ほかのすべてのレースがストップし、会場全体がNSX-51を見守っている。グリーンフラッグが振り下ろされ、ゆっくりコースイン。慌てるな。アクセル開度は4分の3。シフトアップは慎重に。ブレは恐れない。

49、50、51、52......プハー! ゆっくりと減速し、テントにマシンを横づけすると、「コングラチュレーションズ!」とオフィシャルが満面の笑みで迎えてくれた。

ついに「50cc+過給器」クラスの世界記録を達成! 羽田教授(右)もわれを忘れて喜んでくれた

ついに「50cc+過給器」クラスの世界記録を達成! 羽田教授(右)もわれを忘れて喜んでくれた

「やったやった、世界一だ!!」

羽田教授が子供のように大声を上げて駆け寄ってきた。その横ではオフィシャルがコースの片づけを始めている。本当にタイムアップ寸前の、薄氷のレコードだった。

1マイル平均時速101.771キロ、瞬間最高時速128.63キロ。僕たちが達成した「50cc+過給器」クラスの世界最速記録だ。BMSTの歴史上、このクラスで初めて1マイル平均時速100キロの壁を越えた。

しかし、僕たちは満足していない。エンジンはアクセル4分の3開度しか使えなかったし、時間さえあればさらなる軽量化も可能だ。日本の製造業の力はまだこんなものじゃない。来年こそは時速100マイル(160キロ)オーバー! 僕たちはもう準備を進めている。

●近兼拓史(ちかかね・たくし)

1962年生まれ、兵庫県神戸市出身。映画監督、ライター、元プロライダー。今年5月には本誌企画で電動バイクによる「燃料代0円東海道五十三次完全制覇」を達成