ウーバーの事故から5日後、テスラ・モデルXが高速道路の中央分離帯に激突。オートパイロット中の事故は昨年に続いて2度目だ

ウーバーの事故から5日後、テスラ・モデルXが高速道路の中央分離帯に激突。オートパイロット中の事故は昨年に続いて2度目だ

自動運転の実用化とその覇権をめぐって、従来の自動車メーカーだけでなくIT企業も巻き込んだ研究開発が激しさを増している。

そんな中、ついに3月18日、アメリカのアリゾナ州テンピでITベンチャー企業「Uber」(以下、ウーバー)の自動運転実験車両が、道路横断中の歩行者をはねて死亡させる事故が発生した。

前編記事からその事故を検証しつつ、自動運転のあるクルマ社会とはなんなのか? 専門家とともにガチでその答えを探し求めた!

■技術が進歩するほどシステムに依存する

このように、高度な自動運転車の開発がまだ「実験段階」である以上、今後も公道での実験で何かしら問題が起きる可能性は否定できない。この先、安全に実験を行なうためにはシステムの性能向上と同時に、人間が「不完全なシステムをいかに監視するか」が大きなカギになりそうだ。

ただし「自動運転の性能が向上すればするほど、人間がそれに対応するのは難しくなる」と指摘するのは、自動運転の研究者でリスク工学が専門の筑波大学・伊藤誠教授だ。

「ウーバーの事故は実験車両でしたが、仮に今からそう遠くない将来、『これが自動運転のクルマです』と市販化された場合、今の技術レベルを考えれば、今回と同様の事故を起こすリスクはあります。

だとするなら、クルマの所有者はそれに対応する必要があるわけですが、そうした『自動運転車の限界』を所有者が常に意識して、クルマの状態を監視するのは現実的に考えてかなり難しいと思います。

もちろん技術が進歩し、『もう運転のほとんどのことは自動でできる』というところまでシステムの性能や精度が上がれば、運転中になんらかの問題が起きる可能性は低くなるでしょう。しかし、一方でユーザーは自動運転への依存度を高めてしまい、クルマの状態を監視したり、とっさの事態に対処したりすることができなくなるというジレンマに陥ります。その具体的な事例として、ウーバーの事故は『起こるべくして起きた』ともいえます」

さらに伊藤氏が続ける。

「もちろん、監視役のドライバーが前方を見ていなかったことは問題ですが、彼が実験車両に乗るにあたって、ウーバーからどのような指示を受けていたのか、自分の役割や注意点をどのように認識していたのかを検証する必要はあるでしょう。

しかし、仮に『このシステムには限界がある』と説明を受けていたとしても、それまでの実験で何百時間も走り、なんの問題も起きていなかったら、人間はどうしてもシステムを過信し、依存を強めてしまうものです。ほかのドライバーだったら、あの事故に対応できたかというと、そうとは言い切れないのです」

次のページ...

次のページ...

アメリカで起こったふたつの事故は人ごとではない

■むしろ問題なのは、レベル2やレベル3

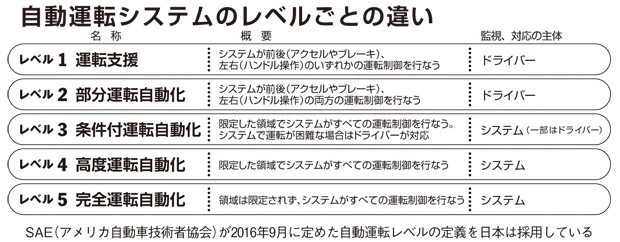

こうした「技術と人間のジレンマ」は、レベル4や5といった「完全自動運転」に限った話ではない。その理由を、名古屋大学で運転支援システムや自動運転の研究に携わる平岡敏洋特任准教授はこう話す。

「繰り返しになりますが、レベル4が市販化されればドライバーには監視の義務はありません。しかし、すでに市販化の段階にあるレベル2や3で、運転主体のドライバーが監視を怠ってしまうことは十分に起こりえるのです。

ウーバーの5日後に死亡事故を起こしたテスラ・モデルXはレベル2に相当しますから、運転の主体はドライバーということになります。そのため、ドライバーは常にクルマの状況を監視し、問題があればそれに対応するというのが前提で、かつ原則としてハンドルに手を触れていなければなりません」

しかし、テスラの事故は起きてしまった。

「報道によると、モデルXのドライバーはオートパイロットをオンにした状態で、システムの警告音を無視してハンドルから手を放していたことが明らかになっています。つまりテスラの事故は、自動運転システムを過信したドライバーの過失である可能性が極めて高いのです。

また、レベル3にしても、システムの作動中は『クルマにお任せ』というのが基本ですが、なんらかの理由で自動運転が困難な場合には運転の主体がドライバーに戻されることになっています。『システムから運転の権限を返されたとき』に、ドライバーが対応できない可能性があるという点では、レベル2と同様のリスクがあるわけです。

今回起きたウーバーとテスラの事故は、そのことをハッキリと示していると思いますね」(平岡氏)

ちなみに、アメリカで起こったふたつの事故は、われわれにとって人ごとではない。なぜなら、すでに日本でも、ウーバーと同じような自動運転車の公道実験が全国各地で行なわれているからだ。

それどころか、そうした実験を行なうための法的な規制がほとんどないため、日本は「自動運転の公道実験が世界で最もやりやすい国」といわれているのだという。

(取材・文/川喜田 研 取材協力/平岡敏洋(名古屋大学) 写真/アフロ)