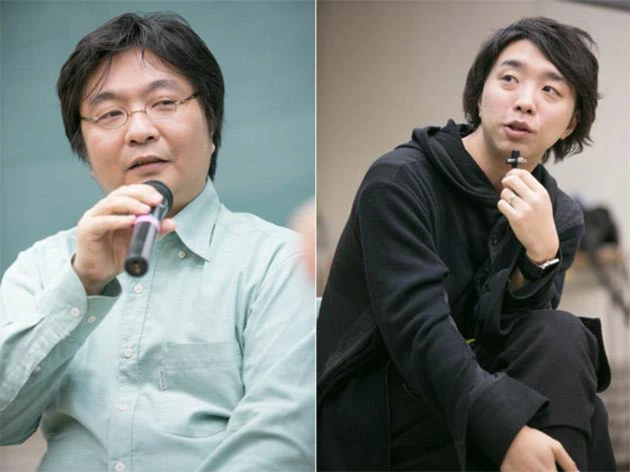

「現代の魔法使い」落合陽一(右)と「研究者・ゲームデザイナー」の簗瀨洋平(左)

「現代の魔法使い」落合陽一(右)と「研究者・ゲームデザイナー」の簗瀨洋平(左)

「『人生に価値があるかどうか』という価値観に縛られていたら、本気で遊べない。ルールとゲームをその都度設定できるから、本気を出せるんです。そして、与えられたゲームにおいては、そのルールの中で価値の高いものを目指します」

3年前、落合陽一(おちあい・よういち)は自身のジャンル横断的な活動をゲームになぞらえてこう語った。それから人生観は変化したかもしれないが、確実に変わっていないことがひとつある。落合は大のゲーム好きなのだ。

多忙でもゲームに割く時間は確保する――そんな落合が今回のゲストに呼んだのは、プレイステーション(PS)2の名作『ワンダと巨像』など多くの名作ゲームに携わってきた簗瀨洋平(やなせ・ようへい)だった。

* * *

簗瀨 私は子供の頃から、割と簡単なプログラミングをしていて、中学・高校では部活でゲームを作ったりもしていました。高1のときに筑波大学の岩田洋夫先生の研究室へ見学に来て、「将来、ゲームは絶対VRになるからVRを勉強しよう」と思って筑波大学を志望したんですが、受験に落ちて、電気通信大学に入りました。

大学に入って間もなく、メサイヤというゲームブランドで働いていた先輩から「デバッグ(プログラムのバグや不具合を発見する作業)してくれる人を探してる」と言われ、アルバイトに通うようになりました。その現場でいろいろ意見を出したら、「わかるならちょっとやってくれない?」みたいな感じで、デバッグからスクリプトを書く仕事に変わりました。それが1995年のゴールデンウイーク明けで、そこからゲームデザインやシナリオライターとしての活動が始まります。

落合 1995年というと、ハードはスーパーファミコンですか?

簗瀨 私はセガサターンでしばらくゲームを作っていました。これは重要な話なんですが、当時はゲーム制作の現場に大卒とか院卒の人がほとんどいなかった。アカデミアの知見があまり使われていなかったんですね。私が有利だったのは、学部生といえど最新の研究に触れ、最先端の研究をしている先生方と話す機会があったという点です。だから、私はゲームデザイナーといっても企画書を書くだけじゃなくて、「音声解析で口パクのデータを自動で作りましょう」とか、そういう技術を会社に紹介して、ゲームを設計していました。

過去一番高い評価を受けたのは2005年頃にPS2で発売された作品ですが、そのなかで私は「ゲームAI」と呼ばれる部分を担当しました。思考の部分も動きの部分もそうですが、「生き物らしいものを積み重ねていく」だけではなく、「生き物らしくないところを出さない」ことがすごく重要なんですね。99パーセントは生き物らしいクオリティでも、例えばキャラクターが壁に向かって歩き続けるとか、そういう動きをすると、世界観がすべて壊れてしまうので。

最後に作ったのは2011年にPS3とXbox 360で発売されたゲームですが、そのなかでは主人公と一緒に敵と戦ってくれるパートナーの大きなクリーチャーもゲームAIで動いています。ここで重要なのは、人間は人間に対して厳しいということです。だから、ゲームにおけるパートナーが人間のキャラクターだと、ちょっとしたことで「ゲームAIって頭悪いな」と思われてしまう。

そこで、もともと頭が悪そうだけど、ちょっとユーモラスなキャラに設定しておく。こうやって性能に合わせて見た目を考えていくのもゲームの「デザイン」ですね。つまり、時々変なことをしたり言ったりしても気にならないようなキャラクターを、グラフィックデザインと性格形成で作るわけです。

パートナーのクリーチャーは、動きはスローで頭は悪いけど、力が強く戦闘でも頼りになる。一方、主人公はひ弱だけど頭が良くて素早い。こういうふうに非対称でうまく作ると、当時の技術でもちゃんとプレイするうちに友情が感じられるようなゲームAIにできたというわけです。

そうやって研究の知見をゲーム開発に使っていたのですが、2012年にスクウェア・エニックスのテクノロジー推進部に入ったのをきっかけに、職をゲーム制作から研究者に変えて、今も活動しています。

落合 就職したり起業したりせず、アカデミアに残る人って情報科学分野だと少なくなってきたという印象があるんですが、簗瀨さんは逆に、最初はゲーム会社にいて、徐々に研究寄りになっていったんですね。

簗瀨 そうですね。2009年頃から「ゲーム開発の知見をもっとアカデミアの世界で話してほしい」と言われるようになって、そこからです。

研究はどういうことをしているのか、少しお話します。例えば、被験者に地上200mの細く真っ直ぐな通路を映し出したヘッドマウントディスプレイ(HMD)をかぶって、左手で壁を触りながら歩いてもらう。被験者は高所を恐る恐る、真っすぐ歩いているつもりですが、それはVR上の架空の経路で、実際には円筒形の壁に沿ってカーブしながら歩いているんです。これは視触覚間相互作用という現象を利用したコンテンツです。体験者のうち100人程度に自分の歩いた経路を図示してもらったのですが、正解者はほとんどいませんでした。それくらい人間は視覚に頼っている、という実験です。

それとゲームになんの関係があるのかと思われるかもしれませんが、ゲームとは遊んで楽しいという感覚とか、達成感を与えるもの。つまり、結局は主観なんですね。ゲームを作る人間は、人が主観としてどう感じるかということを常に追求するわけです。

現状の技術でどこまで作れるのかを考えて、いい組み合わせを作るのがひとつ。そして、現状の技術を高めていくのがもうひとつ。これが合わさってゲームはできています。

落合 ありがとうございました! それでは対談よろしくお願いします。まず気になったのですが、なぜゲーム業界に行こうと思ったんですか?

簗瀨 簡単にこう答えてしまうことが多いんですが、子供の頃、親にゲームを禁止されていたからです(笑)。高校卒業するまでは週に1時間だけでした。

落合 週に1時間じゃ、事実上ほとんどゲームできないのと一緒ですね。

簗瀨 親は教育上やらせないという感じだったんだと思います。中学や高校で講演すると、時々親御さんから「子供がゲームに夢中になりすぎて心配」といった相談を受けるんですが、私は「ゲームをうまく取り引きに使えばいい」と言っています。これをやったらゲームしていい、とか。あるいは逆に、「一日8時間ゲームしなさい」と言ったら、そのうち飽きてやめるでしょう、と。ただ、ゲームを禁止すると、子供は私のように将来、ゲームクリエイターになってしまうかもしれない(笑)。

落合 プラットフォームビジネスを考えるとき、僕はゲームハードはすごく面白いなと思っています。ソフトウェアプラットフォームって、インターネットという整えられたインフラの上に作るから構築しやすいじゃないですか。ハードウェアを作ってその上にコンテンツ(ゲームソフト)を乗せていくという、昭和から平成までゲームハードが歩んできた道って、実は苦難の道だと思っていて。

簗瀨 そうですね。何年か前にスマートフォンのゲーム市場ができたときに、みんなコンソールは死ぬと思った。でも、意外と死なないなあというのが今の実感です。

落合 僕もそうです。

簗瀨 理由のひとつは、ゲームしかできないハードってすごくメンテナンスがしやすくてトラブルが少ないんです。作る側からすると、機種の違いがめちゃくちゃあるアンドロイドOS向けにゲームを作るのって地獄だし(笑)。一回出すと数年持つゲームハードって、作るほうとしてもいいし、買うほうもある程度安心があるのかなと。それから、スマホのタッチパネルはまだ物理コントローラーには勝てないですね。

落合 スマホは触覚インターフェイスが弱いですね。それと配信ストアにしても、ほかのアプリに紛れちゃうとダウンロード数が伸びない。

簗瀨 スマホで100円で売っていたゲームが、例えばニンテンドースイッチでずっと高い値段で売られていても、そっちのほうがはるかに売れたりする。あれは面白い現象ですね。プラットフォームが変わると適正価格も変わるという。

落合 僕は買い切りの、つまり後から課金がないゲームって、エンターテインメントのなかで最も時間単価が安いと思うんです。例えば300時間くらい遊ぶゲームが6000円だったら、1時間当たり20円じゃないですか。映画だったら1時間当たり800円、900円とかするのに。

そういった価格はさまざまにせよ、ユーザーが時間を使っているということに対しては、ゲームデザイナーはどういう感覚で向き合って作っているんですか?

簗瀨 私の場合、思い出に残る体験をちゃんと得られるかどうかが一番大事だと思っています。ゲームをやって何かが残る、そのためにどういう経験を設計するか。例えばパートナーのクリーチャーとタッグを組んで冒険し、戦って、友情を感じて、物語の結末を迎えるという体験を十数時間で提供します、みたいな。

落合 そういうことを世界観としてデザインするみたいなことが好きな人が、ゲームを作るんですか?

簗瀨 そういうのが好きでゲーム業界に来たという人はいますが、実はその仕事ってあまり必要なくて。基本的に(ゲームの)世界の背景って、"都合"でデザインを描いてるんです。例えば先に紹介したゲームの舞台は廃墟でしたが、情緒や見た目だけのためにそうしているわけではありません。廃墟ならNPC(プレイヤー以外のキャラクター)を作らなくて済むからです。

でもまったくいなかったらヒントを与えるのが難しいですよね。そこでどうするかというと、主人公には動物と話せる能力がある、という設定にする。動物ならループモーションでも不自然じゃないので、少ないコストでヒントも出せるし、ファンタジー感も出ます。

私はそういう"都合"を自然な設定に落とし込むのが得意なタイプだと思います。デザイン寄りの思考というか。

落合 なるほど、そのように都合でデザインしているゲームが多いんですか?

簗瀨 多いかどうかはわかりませんが、例えば『ドラクエX』ですごくうまいなと思ったことがあって。あのゲームは最初に5つの種族を選ぶじゃないですか。面倒くさいけど、あれはオンラインの世界で、自分じゃないアバターに乗り移るための儀式として成立していますよね。

落合 人間に戻った時の、「自分ちょっとダサいな」と思う感覚は独特ですよね。

簗瀨 あれは本当にすごい仕組みです。オンラインゲームでありつつ、ちゃんとそこに入り込むための儀式をゲームの中に入れている。やっぱりドラクエらしいすごさがあります。

落合 そういうことを人間社会、実空間にフィードバックしたくて研究をされているんですか? それとも、研究成果をゲームにフィードバックしたいんですか?

簗瀨 どちらかといえば実空間にフィードバックしたいですが、両方やりたいなというのはあります。都合なんだけど、都合と感じさせないようにデザインするという。

落合 なるほどなあ。

◆後編⇒落合陽一×簗瀨洋平(研究者・ゲームデザイナー)「人間がいかにいいかげんな生き物か、ゲームを作るとよくわかる」

■「#コンテンツ応用論2018」とは?

本連載はこの秋に開講されている筑波大学の1・2年生向け超人気講義「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします。"現代の魔法使い"こと落合陽一学長補佐が毎回、コンテンツ産業に携わる多様なクリエイターをゲストに招いて白熱トークを展開します。

●落合陽一(おちあい・よういち)

1987年生まれ。筑波大学学長補佐、准教授。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得(同学府初の早期修了者)。人間とコンピュータが自然に共存する未来観を提示し、筑波大学内に「デジタルネイチャー推進戦略研究基盤」を設立。最新刊は『日本進化論』(SB新書)

●簗瀨洋平(やなせ・ようへい)

1976年生まれ。電気通信大学在学中から日本コンピューターシステム・メサイヤ事業部などでキャリアを積み、卒業後はソニー・コンピューター・エンタテインメント、ゲームリパブリックなどでゲームデザイナー/シナリオライターとして活躍。主なプロジェクトは『ラングリッサー』『グローランサー』『ワンダと巨像』『Folks Soul 失われた伝承』『魔人と失われた王国』など。2012年よりスクウェア・エニックスでリサーチャーに転進、現在はユニティ・テクノロジーズ・ジャパンで学術・教育方面を担当しつつ研究者として活動している