「現代の魔法使い」落合陽一(左)と「映像デザイナー」井口皓太(右)

「現代の魔法使い」落合陽一(左)と「映像デザイナー」井口皓太(右)

画像やロゴに短いアニメーションを加えることで、映像のデザインに"変身"させる――その「モーショングラフィックス」と呼ばれる分野は、落合陽一(おちあい・よういち)いわく「スマホも含めた液晶ディスプレイが普及した近年は、あらゆる図表要素に動きが入るようになり、とりわけ重要性を増している」。

今回のゲストはそのモーショングラフィックスを主軸に活動する、映像デザイナー・クリエイティブディレクターの井口皓太(いぐち・こうた)だ。"創造的結社"を名乗り、若手クリエイターが集まるCEKAI(世界株式会社)の創設者で、現在も代表を務めている。

最近の代表作といえば、1年の延期を経て2021年に開催予定の夏季五輪、東京2020大会に使われる「動くスポーツピクトグラム」だろう。言語に頼らず競技種目をイラストレーションで表現するスポーツピクトグラムには東京1964大会以来の歴史があるが、井口はそこに史上初めて「動き」を与えた。大会が予定通りに開催されていれば、昨年の夏は誰もが彼の作品を目にしていたことだろう。

* * *

井口 井口皓太と申します。モーショングラフィックスをメインにしながら、映像デザインの領域をちょっと拡張することでクリエイティブディレクションの仕事もさせてもらっています。

僕は武蔵野美術大学の基礎デザイン学科というところで学んでいました。当時の美大生の中では卒業後に広告代理店に入る、というのがひとつのステータスみたいな時代だったんですが、3年生になってみんなが就職活動するのを見ていて、「今までやってきたことと全然つながらなそうだな」と思っちゃいました。

大手広告代理店と子会社の力関係がそのまま、例えば「アートディレクター」と「デザイナー」の関係になっているなど、末端のつくり手がマウントをとられる仕組みができあがっているようで、そこに違和感を持ちました。きっと当時も今も、同じような感覚を持っている人もいるんじゃないかと思います。

それで、ちょっと目立ったクリエイションをやっている学生たちで集まって、TYMOTE(ティモテ)という会社をつくっちゃいました。"パイレーツ・オブ・デザイン"を名乗り、とにかくつくるものだけで勝負しよう、と。とはいえなんのコネもないし、あまり仕事はもらえず、クラブイベントのフライヤーを製作したり、VJ(ビデオジョッキー)をしたりしながら、その日暮らしみたいな感じのスタートでした。

そんななかで、仲間が作るグラフィックを、僕が(ブログサービスの)Tumblr(タンブラー)でgifアニメーションにしてループさせる......みたいな遊びを始めたら、ちょうど世の中のgifブーム再燃の流れに引っかかりまして。

これが転機になり、モーションデザインを本格的にやっていくことになります。さまざまなミュージシャンのMVをモーショングラフィックスで作らせてもらったり、ライゾマティクスさんに声をかけてもらってPerfumeのライブ演出の映像を作らせてもらったり。20代を楽しく過ごさせていただきました。

TYMOTEというチームをつくったときは、クリエイターが直接ブランドを相手にして仕事できるようにすることをひとつの目標にしていました。その目標は、イッセイミヤケさんのブランディングからキャンペーンまですべてお任せいただくという形で達成されまして、僕たちは10年目にしてTYMOTEの会社としての活動を終えました。

その間に得た教訓といいますか、もっと組織に縛られないで、面白い人たちが自由に活動できるネットワークが必要だと思うようになっていました。そこでつくったのがCEKAIです。クリエイターたちがフリーランス的に自由に漂っている、だけどなんとなくここに集まっている。そこには作り手だけではなくものづくりをサポートをする人や環境も揃っている、そんなチームです。

チーム名のCEKAIは、グローバルという意味の「世界」ではありません。ミクロからマクロまで、どの領域にもそれぞれの"宇宙"があるのだから、それを美しく描いていきたいという思いでやっています。

大学生のときに『Powers of ten』(1968年)という短編映画を見ました。公園で寝転んでいる男性の俯瞰から始まり、10秒ごとにカメラが10m、100m、1000m......と10の累乗で遠ざかっていき、宇宙の果ての超マクロな世界を見てから再び戻ってきて、今度は男性の手のアップ、そしてもっとミクロな世界まで映していく――という有名な教育映画です。

先生から「それぞれがそれぞれの対象領域を見ているだけで互いに連動していなかった学問の世界を、この作品はデザインの力で一本につなげてみせたのだ」と言われて、ものすごい感銘を受けました。これは僕の想像ですが、細分化された学問のなかでも、きっとヒエラルキーみたいなものができてしまうのだと思います。でも、「どれも美しいじゃん」っていうことが本当はとても重要なんだと気づかされました。

この考え方がCEKAIの理念になっています。文字と文字の間に"宇宙"を見る人もいれば、業界を俯瞰して見る人がいてもいい。どっちが偉いといった話ではなく、美しく描くことが重要で、そういうものがつながっていけば、フェアなクリエイティブが起きる世の中になるんじゃないでしょうか。

では、ここから少しモーショングラフィックスについて掘っていきたいと思います。

落合 僕の友人にも専門的にやっている人があまりいない分野なので、ぜひいろいろ聞きたいです。

井口 基本的には、決まっているグラフィック(画像)を動かすという仕事です。昔はロゴを動かしてCMに貼れば終わり、という程度だったんですが、いまはいろんなことに使われていますよね。静止しているグラフィックやロゴの中にあるさまざまな「ルール」を見つけ、その力学を生かして動かしてあげる仕事だと僕は思っています。

昨年、1年間かけてずっと取り組んでいたのは、東京五輪のスポーツピクトグラムを動かしてくれ、という仕事でした。五輪のピクトグラムって、東京1964大会で初めて完成したものなんです。アルファベットが普及していない国での初めての大会で、絵文字を使ってさまざまなコミュニケーションをとっていこうと考えたのが出発点だったといわれています。

上から陸上競技、バスケットボール、総合馬術、サッカー、新体操、車いすテニス。東京2020大会の「動くスポーツピクトグラム」はオリンピック・パラリンピック合わせて73種類ある ©Tokyo 2020

上から陸上競技、バスケットボール、総合馬術、サッカー、新体操、車いすテニス。東京2020大会の「動くスポーツピクトグラム」はオリンピック・パラリンピック合わせて73種類ある ©Tokyo 2020

それ以来、開催地ごとにそれぞれのアイデンティティを考えながらピクトグラムをつくりかえてきました。そしてこのたび、再び東京大会が行なわれるときに、これが初めて動きだす――その歴史的な仕事に携われるといううれしいお話でした。

スポーツピクトグラムですから、それぞれの競技の「動き」がモデルとしてあるわけです。瞬間を切り取ったグラフィックデザイン(ピクトグラム)を解凍して、時間軸の中に戻すような仕事でした。そのために、実際の選手の動きをリサーチしながら、100パターンくらいシミュレーションを行ないました。

最終的にはひとりで73種目全部つくったのですが、これには理由があります。モーショングラフィックスというのは、つくり手のリズム感や癖がよく出るんですね。しかも、今回はもちろん僕にとっても初めての仕事で、人を集めてつくろうにもディレクションしようがないんです。なので、いくらデジタルのクリエイティブとはいえ、職人的にひとりでつくり上げるべきだと決めて挑んだのでした。

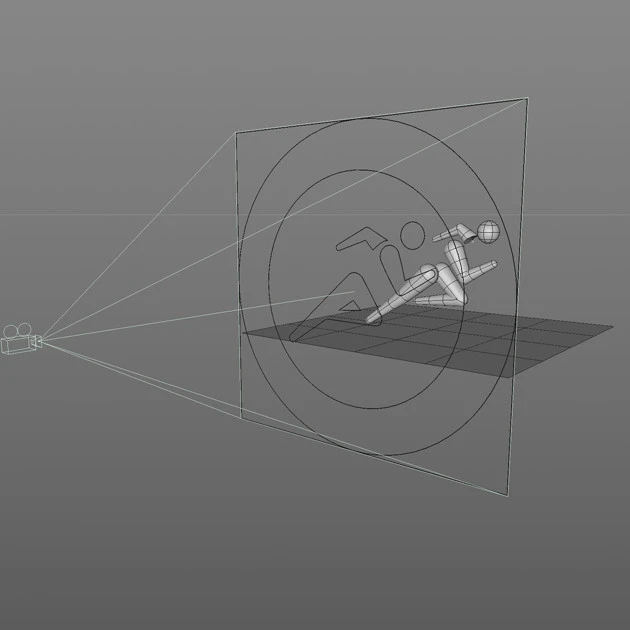

具体的な作業のことをいえば、「CINEMA 4D」というソフトを使っています。どんなグラフィックでも、必ずCGを使って3Dに起こしてからモーショングラフィックスを施しています。

落合 二次元の平面上でシンプルな動かし方をする場合でも、3Dに起こすんですか?

井口 はい。僕の場合は平面でモニターに貼りついている画を見ても、あまり動かし方が想像できないんですね。自分の肉体とシンクロしてこないというか。なので毎回、いったん3Dにした上でどうやって動かすか観察する時間を多めにとっています。特に、今回は人体を模したピクトグラムを動かすわけですから。

同時に、元のグラフィックデザインをどれだけ尊重して動かせるかを大事にしています。この話をいただいたときも、まず思ったのは「"棒人間アニメ"にしちゃったらまずいな」ということでした。ピクトグラムは人体を模しているとはいえ、図形です。そのデザインに備わっている力学に配慮しつつ、選手のリアルな動きを追求しました。

それから、報道などでの使い方については、「ずっと動かし続けるのはやめましょう」と提案させていただきました。例えば、1時間の中継でこのピクトグラムを表示する際、出現するときと消失するときには僕がつくったアニメーションを使ってほしいけど、残りの59分間は動かさずに元のグラフィックを見せていても全然かまいませんよ、と。

動くスポーツピクトグラム「サッカー」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

動くスポーツピクトグラム「サッカー」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

こうしたモーショングラフィックスを含め、僕は自分のやっていることを「映像デザイン」と呼んでいます。これは自分で考えた言葉で、まだしっくりきているわけではないのですが、端的に言えば「時間軸を持った体験をつくる仕事」だと思っています。

それって、すなわち"全部"なんですよね。今はモニターの中で映像をつくる仕事がメインですが、今後はモニターから飛び出て、実際の空間に浮いているものを動かす、建築のような仕事に拡張していくんじゃないかなと想像しています。

僕の中では、グラフィックデザインに対するリスペクトはすごくありつつも、これからの時代の説得力はきっとそれだけじゃないよね、という感覚は10年前くらいからありました。その意味では、実を言うと、五輪のピクトグラムを動かすお仕事をいただいたときも、実感としては"10年前くらいのリアリティ"で受け止めた部分もあったんです。

もちろん五輪の歴史の上で初めてというのはすごいことですし、僕の職人としてのけじめという意味でも重要な機会で、貴重な経験をさせていただきました。ただ、それと同時に、若い皆さんには「動いた、すごい」と感じるだけじゃなくて、どこかで「今頃やっと動いたの?」という時代感、違和感を持っていただきたいという気持ちもあるんです。

動くスポーツピクトグラム「陸上競技」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

動くスポーツピクトグラム「陸上競技」の制作過程の画像 ©Tokyo 2020

ピクトグラムは動いたけれど、ロゴのほうは東京2020大会ではまだ動きません。一方、先日発表されたロサンゼルス2028夏季大会のロゴを見ると、もうアニメーションを入れて動くようになっているんです。多分それをつくることで、じゃあ今度はどう生かしていくか、どう拡張していくかという議論が始まっていくと思うんです。

「紙媒体だけじゃ使えないよね」とか「立体的なモニターをつくろう」とか、ひいては町の景観をも動かしていく可能性だってある。ひとつのデザインから、いろんなストーリーが始まっていく。これがデザインの本当の力だなと僕は考えています。

落合 ありがとうございました! 五輪のスポーツピクトグラムを動かすお仕事は関係者も多ければ、審査する人も多いでしょうし、大変な道のりだったと思います。

井口 それぞれの競技にプロの方がいて、その人たちのOKをいただかないといけないので。一個ずつ、いろんな困難を乗り越えて、なんとか完成したという感じでした。

落合 動きが入ることで、静止画とは違うリアリティが出ますからね。

井口 はい。静止画のときは見る人の想像力で補完していた部分も、動くと具体的になります。イメージとのギャップがないだろうかという恐怖心はありました。

あとは、グラフィックデザインが内包する時間と、スポーツにおけるリアルな運動の時間との"ずれ"をどう考えるか。例えば、サッカーのスポーツピクトグラムは選手がボールを蹴ろうとする瞬間を描いていますが、選手の姿勢やボールの位置はあくまで「(静止画の)グラフィックデザインとして良いコンポジション」に置いているわけですね。

それとモーショングラフィックスを無理に重ねようとすると、「その位置だと蹴れない」というような話になってしまいます。そこはもちろん元のグラフィックを尊重しつつ、ある程度時間を巻き戻したり、スローモーションにしたりといった"フィクション"を入れてつなぎました。

落合 全部いったん3Dに起こして動かす手法はエポックメイキングだなと思います。

井口 ありがとうございます。東京2020スポーツピクトグラムの仕事では、途中の3Dデータ自体がそのうち意味を持ってくるんじゃないかと思っていました。オープンソースにして4年後の大会(パリ2024夏季大会)に生かしてもらえたら、とか。

落合 貴重なデータですよね。最終的に「Illustrator」や「Photoshop」(Adobe社の映像ソフト)などで画像に変換されているものは、二次加工しやすいじゃないですか。だけど、いったん二次元のモーションに落としてあるものをまた三次元に起こし直すためには、まだまだツールの発展が必要だなと思っていまして。

もっと言うと、平面スクリーンにマウスとキーボードで立体造形するって至難の技じゃないですか?

井口 そうなんですよ。「CINEMA 4D」の操作性にしても、身体性をまったく伴っていないなと感じています。

僕は脳みその中で動きをシミュレーションすることが多いのですが、それがそのままシンクロして動き出さないかなと思ってます(笑)。本当は映像の才能があるのに、ツールを使って変換するところでくじけてやめちゃう人は多い気がするんですよね。

落合 でしょうね。粘土はこねられるけど、それをマウスでやれと言われたら難しい、みたいな話です。VRの中で表情づけするなら身体性をもってできるんだけど。

井口 だから、できれば自分でアプリケーションをつくりたいです。ツールがもっと発展したら、"運動神経"みたいなものがモーショングラフィックスのうまさにつながるようになるんじゃないでしょうか。

落合 ピクサーだってCGのレンダリングソフト「RenderMan」をつくりましたからね。アプリケーションを開発するのは楽しそうです。

後編⇒落合陽一×井口皓太(映像デザイナー)「2021年はARの波が来る?」

■「コンテンツ応用論2020」とは?

本連載は2020年秋に開講された筑波大学の1・2年生向け超人気講義、「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします(今年度はリモート開催)。落合陽一准教授がコンテンツ産業に携わる多様なクリエイターをゲストに招き、白熱トークを展開します

●落合陽一(おちあい・よういち)

1987年生まれ。筑波大学准教授。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得(同学府初の早期修了者)。人間とコンピュータが自然に共存する未来観を提示し、筑波大学内に「デジタルネイチャー推進戦略研究基盤」を設立。近著に、2016年の著作『これからの世界をつくる仲間たちへ』をアップデートした新書版『働き方5.0』(小学館新書)

●井口皓太(いぐち・こうた)

1984年生まれ。武蔵野美術大学基礎デザイン学科在学中の2008年に株式会社TYMOTEを立ち上げ、2013年にクリエイティブアソシエーションCEKAIを設立。"動的なデザイン"を軸に、職人的なモーショングラフィックスから実写映像監督、チームビルディング型のクリエイティブディレクションまで幅広く手がける。京都芸術大学客員教授。主な仕事に「東京2020 動くスポーツピクトグラム」「ミラノ万博日本館 FUTURE RESTAURANT」「国宝・彦根城築城410年祭」など