AKB48や『鬼滅の刃』とのコラボの裏話を語り合う落合陽一(左)と蜷川実花(右)

AKB48や『鬼滅の刃』とのコラボの裏話を語り合う落合陽一(左)と蜷川実花(右)

写真家・映画監督の蜷川実花(にながわ・みか)と、彼女を"スーパー大先輩"と位置付ける落合陽一(おちあい・よういち)。似たところも多いふたりが「"ウソっぽいもの"への興味」や「親の七光と言われること」について語り合った前編記事に続き、後編では「親との類似点」、AKB48や『鬼滅の刃』とのコラボの裏話、そして「写真作家としての危機感」まで自在に話題が広がっていく。

* * *

落合 映画監督になってからは、PVも撮られてますね。AKB48の『ヘビーローテーション』はマジ最高でした。

蜷川 『ヘビーローテーション』がほぼ初PVになるのかな。

落合 「蜷川実花がPV監督した」ということ自体が話題になっていましたよね。

蜷川 あれは秋元康さんに「とにかく好きにやってください」って言われて、私は意外ときまじめだから最初は戸惑ったんだけど、「ほんとに自由にやってください」って背中を押してくれたんです。

「じゃあチューしてもいいですか? 下着でもいいですか?」って聞いたらオッケーだったので、それじゃこうしましょう、と考えて撮ったのがあのPV。

落合 AKB48に「下着になってくれ」って、たぶんミカさん以外は言えなかったですよ。

蜷川 水着にはなってたからさ。面積的にはいっしょぐらいだから、いいじゃんと思ってたんだけど、そこには大きな差があったみたいで(笑)。

落合 ハードルがだいぶ違いますね。町の女の子に「いっしょに海行こう」とは言えますけど「いっしょに下着になってくれ」とは言えないですからね。

蜷川 私の仕事の仕方として、「自分の得意技に持ち込めるときは強引に持ち込む」っていうパターンがあるの。いくつか「蜷川実花らしさ」みたいなカードを持ってるので、負けたくないときにはそれを使うわけ。

『ヘビーローテーション』のときは、調べたらそれまで男性の監督しかいなかったし、相手は女の子だし、得意技に持ち込めそうだと思ってつくりました。

直近だと『鬼滅の刃』とのコラボがこのパターン。『週刊少年ジャンプ』の方から「ポスターをつくりたいんですけど、コラボできませんか」みたいなざっくりしたお話をいただいて。「じゃあ女の子のキャラクターだけでやりましょう」って。

落合 『ヘビロテ』状態になったわけですね。

蜷川 そうそう。女の子に、花に、蝶、だったら負けないだろうって見えてたから。

落合 ミカさんはキャラが強いから、コラボするときはそっちに寄せたほうがハマるんだろうな。映画を撮るようになって、父・幸雄さんの影響を感じることはありますか?

蜷川 すごくある。写真のときは、物理的に、例えば色味が似てくるみたいなことは全然なかったけど、やっぱり映画になると似るね。父親の舞台に似てくる。

音楽のタイミングとか、カタルシスの持っていき方とか、セリフ回しも含めて、「ああ、自分の中にこんなに埋もれてたんだ」って思う。子供の頃からとんでもない量を見てきたから、沁みついてるんだよね、きっと。

落合 僕は母親がクラシック音楽のプロデューサーで、小さい頃はよく小澤征爾(おざわ・せいじ)さんとかプラシド・ドミンゴとかルチアーノ・パヴァロッティとかから電話がかかってくるような環境だったんだけど、自分では音楽の仕事をするとは思ってませんでした。

でも、気がついたら音楽会の演出をやるようになってます。小さい頃から周りにあるものって、抵抗なく入っていけますよね。

そして、今度は僕たちが親の立場になってるわけでして。お子さんができて表現は変わりましたか?

蜷川 一人目のときは、「優しくなったでしょ?」とか言われるのが嫌で、抗ってました。でも気を抜くと、やっぱり母親は子供がかわいいし満たされてしまって、自分が"球体"になったような気分になることがあるんだよね。

このままだとものを作らなくなるかもしれない、という危機感が一度よぎって、もっととがらなきゃいけないって自分に言い聞かせてた。産んで2、3年後に『へルタースケルター』を撮ってるの。

落合 じゃあ、完全にとがりましたね(笑)。

蜷川 「(産む前と)全然変わってませんけど?」っていう気持ちが振り切れたパターンですね。妊娠してるときって、オフィスいっぱいに灯(とも)ってた蛍光灯がひとつずつ消えていくような感じなの。「ああ、今日も一個ライトが消えたな」って自分で感じるくらい、どんどんシャープじゃなくなっていって。

ただ、産後もしばらくはボーっとしてるんだけど、子供が3歳くらいになると、自分も"母親"から"個体"に戻ってくことがわかった。だから、ふたり目を産んだときは、別に抗う必要ないなって思って。子育てを楽しんだら、人間的に柔らかくなったと思う。

落合 その話、妻もよくしてました。一個ずつどんどんできなくなっていくみたいな。

蜷川 そう、「明日はもっと鈍くなるから、今日のうちにこの作業はやっとかないと」って頑張ってた。

落合 それはメメント・モリ(「死を忘れるな」)な感じで、写真家との相性が良さそうな体験ですね。

蜷川 どうなんだろう。子供を背負って写真撮ったりしてたけど。

落合 そのおかげでダイバーシティあふれるオフィスになった気がしますけどね。

蜷川 授乳し放題のルールにしてたもん。「これは胸ではないです」って(笑)。

落合 あと、これは個人的にかなり危機感を持ってることなんですが、今って写真に人が写り込むことに対してうるさくなっていますよね。街中で撮影してると怒られることもあるし、SNSに上げると説教してくる人もいます。

蜷川 怒られるよね。でも頑張って撮ってるけど。

落合 そんなにうるさくなかった頃からずっとキャリアを積んでこられたミカさんから見て、今の状況はどうなんでしょう。

蜷川 要するに森山大道(もりやま・だいどう)さんとか、荒木経惟(あらき・のぶよし)さんみたいなスナップショットが撮れなくなってるんだよね。街の風景、人が写っちゃう写真は。

でも、スナップショットって筋トレみたいなもので、あそこにすべてがあるから。撮れない、発表できないってなると写真家としては大きな問題です。いかにバレずに撮れるかが写真家の真骨頂でもあるし、歴史的な写真は全部そうやって撮られてるわけだから。

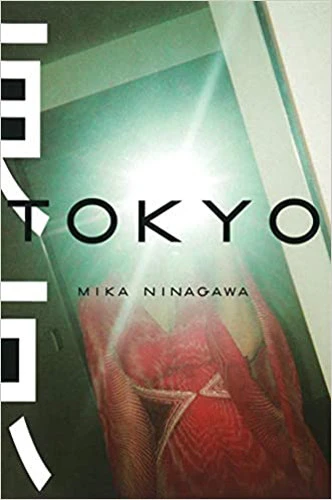

昨年6月に発売された最新写真集『東京 TOKYO』(河出書房新社、税込3960円)には、2018年から約2年間撮り続けた(しかもほとんどは「写ルンです」で撮影!!)「東京」の風景や人が詰まっている

昨年6月に発売された最新写真集『東京 TOKYO』(河出書房新社、税込3960円)には、2018年から約2年間撮り続けた(しかもほとんどは「写ルンです」で撮影!!)「東京」の風景や人が詰まっている

落合 ライカ持ってる系のスナップシューターなんか、絶滅しちゃいますよ。「頑張ってセットを組んで撮るのがプロだ」って言うのももちろんわかる。でも、スナップショットとスタジオ撮りはそれぞれ別物の芸術だとも思います。

蜷川 でもさ、街頭インタビューとかで後ろに人が写るのはいいのかな?

落合 あれは"報道"という名目があるからいいらしいです。公益性の高い報道、ニュースに写り込むのはいいという基準があって。新聞社のカメラマンは撮れるのに、作家は撮れないんだよなあ、ってすごくモヤモヤしてます。

蜷川 特に、本にするときが大変だよね。うっすらぼかす手もあるけど、インチキくさくなっちゃうし。これはそのうち、ちゃんと話さないといけない問題だね。

落合 これだけみんなインスタとかで写真撮ってるんだから、緩和しないと世の中、窮屈になるだけだと思うんだけどな。

蜷川 ほんとにそう。でも解決の糸口が見えないなあ。

落合 僕の中では2020年代のうちに解決したい問題のひとつです。最後に、次の10年に向けた野望をお聞かせください。

蜷川 とりあえず世界戦。台湾から中国へ、という感じで中華圏ではよく仕事してるんだけど、ゆくゆくはアジアから世界へ出たいですね。実はものづくりを続けていて、達成感を感じたことがまだ一度もないんです。

落合 僕も同様で、常に「もっとできる」という思いがあるからじゃないですか?

蜷川 それはある。一緒だね。

落合 やりたいことは無限にありますからね。

蜷川 だからたぶん、前のめりに死んでいくんだと思いますよ。パタって。

■「コンテンツ応用論2020」とは?

本連載は2020年秋に開講された筑波大学の1・2年生向け超人気講義、「コンテンツ応用論」を再構成してお送りします(今年度はリモート開催)。落合陽一准教授がコンテンツ産業に携わる多様なクリエイターをゲストに招き、白熱トークを展開します

●落合陽一(おちあい・よういち)

1987年生まれ。筑波大学准教授。筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学大学院で学際情報学の博士号取得(同学府初の早期修了者)。人間とコンピュータが自然に共存する未来観を提示し、筑波大学内に「デジタルネイチャー推進戦略研究基盤」を設立。近著に、2016年の著作『これからの世界をつくる仲間たちへ』をアップデートした新書版『働き方5.0』(小学館新書)

●蜷川実花(にながわ・みか)

1972年生まれ、東京都出身。多摩美術大学在学中に写真家デビュー。2001年、木村伊兵衛写真賞を受賞。08年、「蜷川実花展」が全国の美術館を巡回。16年、台湾・台北の現代美術館で開催した大規模個展が同館の動員記録を更新。映画やMVなどの映像作品も多数手がけ、監督映画に『さくらん』(07年)、『ヘルタースケルター』(12年)、『Diner ダイナー』(19年)、『人間失格 太宰治と3人の女たち』(19年)がある。監督を務めたNetflixオリジナルドラマ『FOLLOWERS』(20年)は世界190ヶ国で配信された