当サイトでは当社の提携先等がお客様のニーズ等について調査・分析したり、お客様にお勧めの広告を表⽰する⽬的で Cookie を使⽤する場合があります。

詳しくはこちら

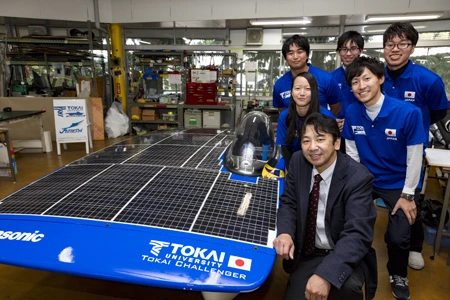

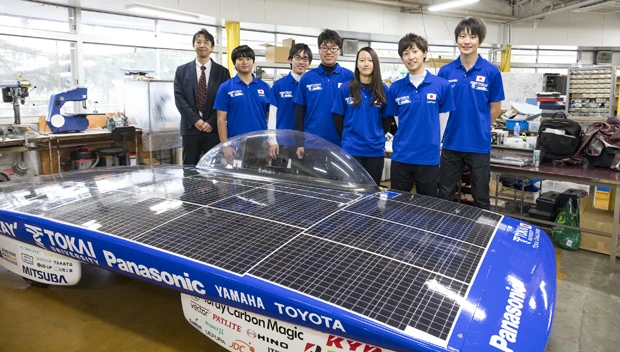

東海大学の世界最強のソーラーカーチームのメンバー。みんな現役の学生たちだ

東海大学の世界最強のソーラーカーチームのメンバー。みんな現役の学生たちだ東海大学ソーラーカーチームが「リポビタンD」の新CMに出演し、話題を呼んでいる。

駅伝でも有名な東海大学だが、この学校にある『東海大学チャレンジセンター』の『ものつくり館』では、ソーラーカー、人力飛行機、ロケットなどの開発・研究が盛んに行なわれ、各国の競技会で好成績を収めるほど!

中でもソーラーカーチームは、2008年か南アフリカら開催されている世界大会『サソール・ソーラー・チャレンジ』、オーストリアのワールド・ソーラーチャレンジ』で5連覇を達成し、今年10月の大会でも準優勝に輝いた超強豪チームなのだ。

そして、これだけの成績を残してきた東海大チームに所属する学生たちは、今回出演したリポビタンD新CMのテーマ「Have a Dream」のごとく、誰もが同じ夢を持っている。

「世界一のチームをつくることです!」[embed width="620"]https://youtu.be/4to87GWmRm8[/embed]

では、学生たちの世界一へ向けた取り組みとは? リポビタンDのCMにも出演した男子学生は語る。

「設計から完成した車両の仕上げまで学生たちで行ないます。でも、私たちのデザインはF1マシンのようなカッコ良さを追及して作るから、『こんなの空気抵抗大きいよ』と教授に突っ込まれるんですよ(笑)。いろいろ試行錯誤することもありますが、失敗も含めて経験していくことが大事だし、それが世界一につながっていくんだと思っています」

そんな学生たちの夢をサポートし、チームを率いるのが総監督の木村英樹教授だ。木村教授がソーラーカーに参加したキッカケとは?

木村 東海大学がソーラーカーの開発を始めたのは1991年です。97年にトヨタ・プリウスが発売される以前のことですね。私は96年からソーラーカーに関わっています。元々は半導体の光センサーの研究をしていて、それで太陽電池にも興味を持つようになりました。ソーラーカーに使用される技術こそが“省エネの切り札”になる、そう考えていましたね。

―ソーラーカーにチャレンジし続ける目的は?

木村 私たちが取り組んでいる分野においては、ソーラーカーそのものを実用化して販売することはありません。自動車レースなどと一緒で、実用化できる技術を高めていくのが目的になります。ソーラーカーは機械・航空・電気・電子工学、そして応用物理学など総合的な要素が詰まっているプロジェクトですから。

―実際、ここ20年でどのぐらい技術が進歩しているのでしょう。例えば、わかりやすいところでスピードは?

木村 私がソーラーカーチームに加わった当時は、それこそ45キロぐらいでノロノロと走っている感じです。しかし、現在では100キロを超えるようになりました。

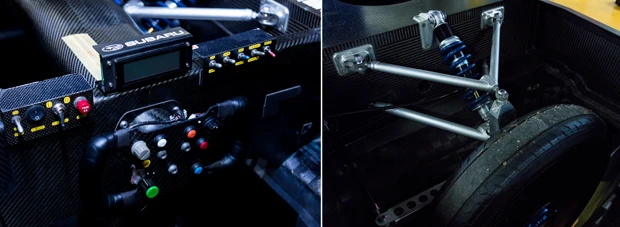

ハンドル周り【左】、そしてサスペンション【右】などボディの中身はレーシングカーそのもの!

ハンドル周り【左】、そしてサスペンション【右】などボディの中身はレーシングカーそのもの!

脱水症状、高山病…過酷なレース環境 ―倍以上の速度! すっごい進歩かと!! どのような技術進歩でそこまで性能アップしたのでしょうか? 木村 ソーラーカーはいろいろな技術が詰まった車両です。太陽光電池やバッテリーの進化はもちろん、ビス1本やボディ素材の軽量化まで総合的に技術を高めています。 あと、タイヤですね。まだ“エコタイヤ”という言葉が広まっていない時代から、電気自動車用の転がりやすいタイヤを開発研究していました。 ―“ファイトイッパツ”なCMに出演しているぐらいだから、もっと体育会系なイメージでしたけど、ガチな理工系なんですね。 木村 いやー、そんなことないです。例えば、レースは南アフリカやオーストラリアなど、暑くて乾燥した地域ばかりです。なので車内は50度以上のサウナ状態になります。ソーラーカーのドライバーは交代しますが、1日700キロ以上走ることもあります。直射日光が照りつけるので、日焼けもすごいです。 ―これは体力的に限界って事態も? 木村 ありましたね。15年の世界大会『ワールド・ソーラー・チャレンジ』では、途中でドライバーが脱水症状で交代しました。とはいえ、プロのレーサーから言わせると、車中の温度を上げてしまうエンジンがないだけマシだそうです(笑)。 また、チリのレースは標高3000m以上の場所で行なわれるため、注意しないと高山病になってしまうんですよ。東海大学には箱根駅伝のチームがありますから、彼らの使っている施設で高地向けの低酸素トレーニングをしました。トレーニングを欠かさないのはもちろんですが、こういう過酷な状況に陥(おちい)った時、リポビタンDに力を借りていたりもするんですよ! ―思いのほかアスリートかと! ドライバーだけでなく、車両のメンテナンスを行なうスタッフたちも過酷な状況に? 木村 スタッフもサポートカーで並走していますし、彼らは日が沈んでからが勝負の部分になりますね。17時でレースが終了したら、車両のメンテナンスを開始します。これは順調にいって22時に終わります。遅いと日をまたぎますね。そして、日の出の前の5時前には起きて、太陽光電池を太陽のほうに向ける。 ―それこそル・マン24時間レースのような過酷さですね! 木村 そうなんです。そして過酷な状況が続くと、どうしてもミスが多くなる。パンクや部品の故障などのトラブルもありますけど、ミスを極力少なくすること。これが勝負のポイントになってきますね。 過去には逮捕されたことも!? ―ソーラーカーレースならではのトラブルはありますか? 木村 南アフリカの大会だと未舗装路が多いんです。で、パンクするんですけど、停車して作業をしていたら現地の方々に囲まれたという…。 ―それ、事件になるヤツじゃ? 木村 そういう乱暴なのではなく、みんなソーラーカーに興味津々で近寄ってくるんです。それこそ作業ができないぐらいに(笑)。あと、逮捕されたこともありましたね。 ―ええ!? 木村 これも南アフリカ大会だったんですよ。一般道がレースのコースになっていて、パトカーに不審車両と勘違いされて捕まったんです(笑)。もう、チリや南アフリカはレースというより、アドベンチャーな部分がありますね。 ―ちなみにレースの花形であるドライバーはどのように決定するんですか? 木村 プリウスを一番燃費効率よく運転できた学生を採用しています。ただ、それだけじゃ、レースは勝てません。モーターやソーラーカーの特性を理解した上でスロットルワークを行なう必要があります。例えば、ライバルのサポートカーを追い抜く時に、相手チームが速度を上げて妨害してくることもあるんですよ。 ―その場合の対処方法は? 木村 一気に抜き去るしかありません。オーストラリアの場合は、法律で最高速度が130キロなので、“130キロで追い抜け”とドライバーに指令を出します。でも、「そこまで出したことないから無理です」って(笑)。でもね、これじゃ勝てないんですよ。 ソーラーカーレースって技術力・体力、そしてメンタルも強くないとダメ。そういう総合的な部分を学生たちには身に付けていってほしい。技術だけでなく、レースで経験したメンタルの部分も大事なんですよね。 ―では最後に、木村教授の夢とは? やっぱり世界一ですか? 木村 年々、大会のレギュレーションが厳しくなるから、そろそろレースは引退(笑)。でも、うちはレギュレーションが変更された翌年は強いから、来年は優勝を狙えるじゃないかな。それを花道に引退したらカッコいいじゃないですか。 レース以外のことでいえば、電気自動車の充電を非接触でやれたら面白い。道路に充電ゾーンがあって、そこを走行するだけで充電できる感じですね。 学生たちには、ここで教わったことを社会に出て活かす。活かすだけじゃなく、後輩たちに教えていく。うちのOBやOGってみんな大会の前になると戻ってきて、学生たちと一緒に作業をやってますよ。ソーラーカーって一度関わると、生涯離れられない夢みたいなものなんです。あ、これだと私も引退できそうにないですね(笑)。 (取材・文/直井裕太 撮影/榊智朗)

3DCADを使い車両を設計する。車両の開発は学生たちが中心で行い、木村教授はそれをサポートする立場だ

3DCADを使い車両を設計する。車両の開発は学生たちが中心で行い、木村教授はそれをサポートする立場だ