中東の大都市、ドバイ。ここが今回の旅の終着地となった

中東の大都市、ドバイ。ここが今回の旅の終着地となった

連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第106話

1本の電話をきっかけに、アブダビから急遽、ドバイに向かって車を走らせる。通称「ラクダ病院」としても知られる「中央獣医研究所」へ。「ラクダをめぐる冒険2」、ここに完結!

* * *

■一路、ドバイへ!

前日までとは打って変わって、この日は暑かった。ここにきてようやく中東感が全面に出たような気候で、炎天下で動き続けていた私には疲労が蓄積しつつあった。

「中央獣医研究所」は、通称「ラクダ病院」としても知られる。私の訪問の前に、K先生が連絡をしていた研究所だった(102話)。せっかくそこから連絡があったのだ。これを逃せばもうチャンスはないかもしれない。「アル・ワスバ スローターハウス」でのツテはできたものの(104話)、チャンスは多いに越したことはない。

「せっかくですし、行きましょう!」と言ってくれたK先生の車で一路、ドバイへ。砂漠の一本道をひた走る。アブダビからドバイに入ると、それまで道路に沿って植えられていた樹木が途端になくなる。それがドバイに入った目印だという。

一路、アブダビからドバイへ!

一路、アブダビからドバイへ!

ところで、ここまで機会がなかったので特に触れることはなかったが、UAEの首都であるアブダビは、ものすごい大都会である。都心のビルの乱立具合は東京の比ではないし、まさに雨後のタケノコのようにそこらじゅうにビルがどんどん建設されている。「国の成長の勢い」というものをここまで露骨に目の当たりにしたのは初めてかもしれない。

そして、アブダビもすごかったが、ドバイはそれに輪をかけてすごかった。とんでもない大都会である。高層ビルの群れ。しかもそのビルひとつひとつが、とてもデザイン性に富んでいる。そこに何重もの高速道路が走っていて、近未来さながらな様相を呈していた。

■中央獣医研究所へ、そして......

K先生が運転する車は、そんなドバイの大都会の中を縫うように走る。世界一の高さを誇るビルである「ブルジュ・ハリファ」の横を通り抜け、高層ビルが乱立する道を曲がると、公園のような、ビルのないぽっかりと開けた場所があらわれた。

そしてそこをしばらく進むと、こじんまりとしたひとつの建物が見えた。よく目を凝らすと、「CVRL(Central Veterinary Research Laboratory、中央獣医研究所)」という標識が見えた。目的地だ。

(上)ドバイの「中央獣医研究所」。大都会のど真ん中にひっそりと。(下)その駐車場からは、世界一の高さを誇る「ブルジュ・ハリファ(828 m)」が見える

(上)ドバイの「中央獣医研究所」。大都会のど真ん中にひっそりと。(下)その駐車場からは、世界一の高さを誇る「ブルジュ・ハリファ(828 m)」が見える

建物に入り、受付でアポイントメントを告げると、しばしの間、ロビーのような場所で待つことになった。辺りを見回すと、ラクダとおぼしき骨格標本が飾ってあったりする。英語表記のものは少なく、建物内の表記のほとんどがアラビア語だった。

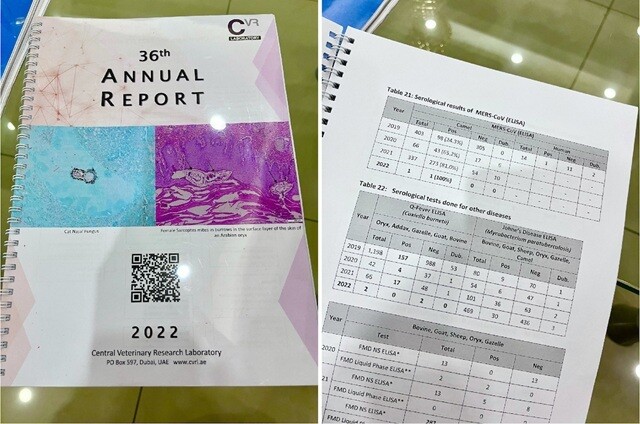

ロビーの机には、「36th ANNUAL REPORT 2022」と表紙に書かれた報告書があった。それをパラパラとめくると、この研究所でなされた調査の結果がずらりとまとめられていて、そこには、ラクダのMERSウイルスについての血清調査の結果なども記されていた。

――ここだ......ついにたどり着いた......!

(左)中央獣医研究所の報告書。(右)MERSウイルスについての血清調査の結果。ここで、ラクダについての調査研究が行われていることの証拠である

(左)中央獣医研究所の報告書。(右)MERSウイルスについての血清調査の結果。ここで、ラクダについての調査研究が行われていることの証拠である

しばらくして、奥の応接室から声がかかった。私とK先生が中に案内される。

部屋の奥には、恰幅の良い、高齢で白髪の男性がいた。彼こそがこの研究所の「Science Director」であり、K先生がメールで連絡を取っていた人物であった。

名刺を交換すると、彼の名刺には、「ドクター・ウリ(Dr. Ulli)」という手書きが足されていた。おそらくそう呼んでほしいという意思表示であり、われわれはそう呼ぶのが適切なのだろう。

室内には、ドクター・ウリだけではなく、おそらく彼の秘書とおぼしき女性や、獣医師と思われるスタッフたちが同席していた。そこで私たちは、彼らに向けて、ここを訪れた理由を改めて説明し、私たちの研究のために協力してほしい旨を仰いだ。

ドクター・ウリとその部下たちは、それを興味深く聞いてくれた。そして何度もうなづいた後に、ドクター・ウリは言った。

「われわれに協力できることは協力しよう。なにせここは、世界一のラクダの研究所だからな。それでどうする、明日からさっそく共同研究を始めようか?」

それから彼は、この研究所でなされたラクダの研究や調査について教えてくれた。これまでに数千頭以上のラクダについて、MERSウイルスの検査をした実績があること。そしてこれまでに、40株以上のMERSウイルスを分離していること。

ちなみに、細胞を使ったウイルス実験には、「細胞株(細胞を不死化することによって、実験に使いやすくしたもの。ウイルス研究では、サルの細胞株である『Vero細胞』などが有名)」というものがよく使われる。ヒトの細胞株に比べて、動物の細胞株は少ない。実験に使われることがあまりない動物であればなおさらである。

そんな中、ラクダの細胞株は、世界で唯一、「Dubca」というものだけ樹立されていることは知っていた。そしてそれはなんと、この研究所で樹立されたものだというのだ。

つまりわれわれは、いろいろな遠回りを経て、もっとも正しい研究所にたどり着くことができたと言える。

――いや、これまでの経緯を改めてきちんとたどってみると、K先生は最初から、ドクター・ウリとコンタクトを取っていたのだ。村上春樹の『羊をめぐる冒険』の「僕」のごとくにわれわれが遠回りをしたのは、私がラクダの肉のことを思いついたせいで、肉屋や屠畜場をめぐることになっただけに他ならない。

それでも、私の滞在中にドクター・ウリから連絡があったのは、僥倖(ぎょうこう)としか言いようがなかった。私は、これからの共同研究や連携について、ドクター・ウリやその秘書、そして、実際にラクダの解剖に従事する獣医師たちに、何度も念を押した。

そして、彼らひとりひとりと固い握手を交わし、私たちは中央獣医研究所を後にした。

■旅路を終えて、日本へ

ザイード国際空港までK先生に送ってもらい、近い再会を期して握手を交わす。チェックインを済ませ、搭乗の前にラウンジでシャワーを浴びる。

シャワーを浴びながら、UAEでの出来事を振り返ってみた。細い糸をつたってたどり着いたアブダビ、ラクダの内臓をめぐる冒険、そしてたどり着いた研究所と、信頼できそうなコネクション。なかなかの上出来だったのではないか、と我ながら思う。

ウィーンのとき(99話)と同じだ。数日前、ウィーンからアブダビに到着したときにイメージしていたものとはまったく異なる旅の幕引き。なかなか悪くない、と思いながらビールをひと口飲み、成田行きの飛行機を待った。

■あとがきと補足

――蛇足かもしれないけれど、今回は最後に、裏話的なあとがきと補足を。

本当に、アブダビに着いたときには、前回の「ウィーン編」が長かった分、今回の「アブダビ編」はシュッと1話で軽めに抜けて、「中東に行きました、おしまい」という話になると思っていたのだけど、まさかこんな大長編、大冒険になるとは、というのが筆者の正直な感想である。

経験上、こういう冒険感というか探偵感って、人によって結構好き嫌いが結構分かれるところがあると思うのです。

すべてをきちんと計画通りに済ませたい人もいる一方で、成り行きに任せて行動したい人もいます。一般的には前者のタイプの方が多いだろうし、それが普通だと思うし、私自身も前者のタイプです。

しかし今回は私にとって、「ラクダにアクセスしなければならない!」という自分に課したノルマがあったので、背に腹はかえられなかった、成り行き任せのパターンを取らざると得なかった、というのが実際のところです。

私よりもむしろ、こんな想定外の冒険に最後まで楽しく付き合っていただいたK先生には、本当に感謝しかないです。ありがとうございます。

そして、『ラクダをめぐる冒険』、つまり、私のラボのMERSウイルスに関する冒険は、まだまだこれからもいろいろな方面に展開すると思います。リアルタイムとまではいかないまでも、研究者の生活や活動だけではなく、研究そのものについても、できるだけわかりやすく面白く紹介していけたらと思っています。

『ラクダをめぐる冒険』は、これからもそういう「シリーズ物」のひとつとしても期待していただけるとうれしいです!

★不定期連載『「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常』記事一覧★