当サイトでは当社の提携先等がお客様のニーズ等について調査・分析したり、お客様にお勧めの広告を表⽰する⽬的で Cookie を使⽤する場合があります。

詳しくはこちら

当サイトでは当社の提携先等がお客様のニーズ等について調査・分析したり、お客様にお勧めの広告を表⽰する⽬的で Cookie を使⽤する場合があります。

詳しくはこちら

取材・文/村上隆保

ライフ・文化

![「西山温泉(にしやまおんせん)・慶雲館(けいうんかん)」[705年創業/山梨県]藤原鎌足の長子、藤原真人が発見した甲斐(山梨県)の秘湯で、「武田信玄の隠し湯」と呼ばれ、徳川家康も訪れたといわれている。加温・加水のない源泉を使用。【山梨県南巨摩郡早川町湯島白沢83/0556-48-2111】](/news/lifestyle/2023/images/a73ae199bee69ffbb85686c3ffe15b1af1f24876.jpg)

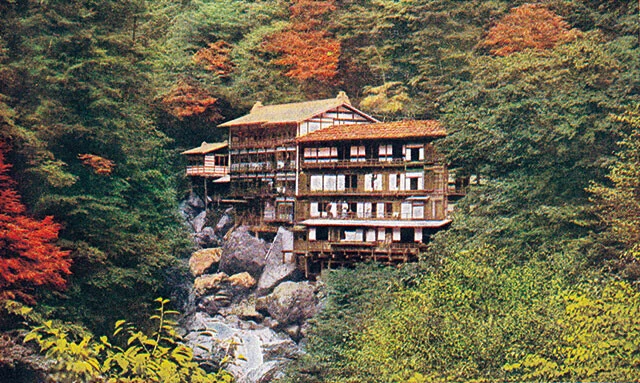

「西山温泉(にしやまおんせん)・慶雲館(けいうんかん)」[705年創業/山梨県]藤原鎌足の長子、藤原真人が発見した甲斐(山梨県)の秘湯で、「武田信玄の隠し湯」と呼ばれ、徳川家康も訪れたといわれている。加温・加水のない源泉を使用。【山梨県南巨摩郡早川町湯島白沢83/0556-48-2111】

慶雲館

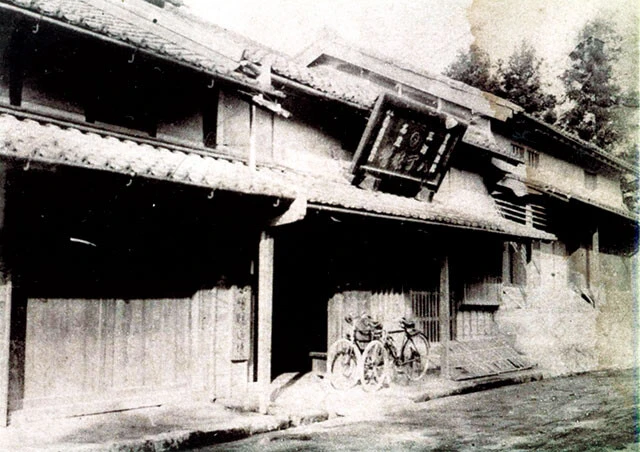

昭和初期の頃の慶雲館

![「塩瀬総本家(しおせそうほんけ)」[1349年創業/東京都]織田信長・徳川家康連合軍が武田勝頼を破った長篠の合戦(1575年)。家康は塩瀬の本饅頭(写真)を兜(かぶと)に盛って軍神に供え戦勝を祈願したという。【本店・東京都中央区明石町7-14/03-6264-2550】](/news/lifestyle/2023/images/88cc32a38627d3e9e6dad526f21f1574488a695d.jpg)

「塩瀬総本家(しおせそうほんけ)」[1349年創業/東京都]織田信長・徳川家康連合軍が武田勝頼を破った長篠の合戦(1575年)。家康は塩瀬の本饅頭(写真)を兜(かぶと)に盛って軍神に供え戦勝を祈願したという。【本店・東京都中央区明石町7-14/03-6264-2550】

塩瀬総本家

明治後期に数寄屋河岸、霊岸島にあった店舗

![「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」[1000年頃創業/京都府] 994年創祀の京都市にある今宮神社。ほぼ同じ時期に門前で創業したというのが「一文字屋和輔」。現在まで続いて売っているのはあぶり餅のみという徹底ぶり。【京都府京都市北区柴野今宮町69/075-492-6852】](/news/lifestyle/2023/images/e60fe0ceae0d0169f80a3b58b414bfaf72740ee5.jpg)

「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」[1000年頃創業/京都府] 994年創祀の京都市にある今宮神社。ほぼ同じ時期に門前で創業したというのが「一文字屋和輔」。現在まで続いて売っているのはあぶり餅のみという徹底ぶり。【京都府京都市北区柴野今宮町69/075-492-6852】

一文字屋和輔

大正時代の一文字屋和輔

![「五人百姓 池商店(ごにんびゃくしょう いけしょうてん)」[1245年創業/香川県] 先祖の功労により香川県金刀比羅ことひら宮の境内で、特別に商売することを許可された5軒のうちの一軒。付属の小づちで叩いて割ってご利益を分け合うこんぴら名物の「加美代(かみよ)飴」を製造・販売している。【香川県仲多度郡琴平町933/0877-75-3694】](/news/lifestyle/2023/images/a370da31302a2349d6aa105cb18e2fa1a9021468.jpg)

「五人百姓 池商店(ごにんびゃくしょう いけしょうてん)」[1245年創業/香川県] 先祖の功労により香川県金刀比羅ことひら宮の境内で、特別に商売することを許可された5軒のうちの一軒。付属の小づちで叩いて割ってご利益を分け合うこんぴら名物の「加美代(かみよ)飴」を製造・販売している。【香川県仲多度郡琴平町933/0877-75-3694】

五人百姓 池商店

五人百姓 池商店

![「まるや八丁味噌(はっちょうみそ)」[1337年創業/愛知県] 徳川家康誕生の地、愛知県岡崎市。岡崎城から西へ八丁(約879m)にある1337年創業の味噌蔵で、江戸時代から造られているのが八丁味噌だ。【愛知県岡崎市八丁町52/0564-22-0222】](/news/lifestyle/2023/images/e527ba89c88d72e6e5d3ab20d98450b3a441341b.jpg)

「まるや八丁味噌(はっちょうみそ)」[1337年創業/愛知県] 徳川家康誕生の地、愛知県岡崎市。岡崎城から西へ八丁(約879m)にある1337年創業の味噌蔵で、江戸時代から造られているのが八丁味噌だ。【愛知県岡崎市八丁町52/0564-22-0222】

まるや八丁味噌

明治時代、東海道に店を構える「まるや八丁味噌」

![「室次醤油(むろじしょうゆ)」[1573年創業/福井県] 戦国大名・朝倉氏の家臣の家族が1573年に上神明町(現・福井市)で創業。幕末の頃、欧州に醤油を輸出し、財政難だった福井藩を救った。この頃、福井に頻繁に来ていた坂本龍馬が室次の醤油を使っていたという。【福井県福井市田原2-4-1/0776-22-8227】](/news/lifestyle/2023/images/b4c16f45af7e3e2564bb121c60ed33ed36dc1f57.jpg)

「室次醤油(むろじしょうゆ)」[1573年創業/福井県] 戦国大名・朝倉氏の家臣の家族が1573年に上神明町(現・福井市)で創業。幕末の頃、欧州に醤油を輸出し、財政難だった福井藩を救った。この頃、福井に頻繁に来ていた坂本龍馬が室次の醤油を使っていたという。【福井県福井市田原2-4-1/0776-22-8227】

![「通圓(つうえん)」[1160年創業/京都府] 豊臣秀吉や徳川家康が「通圓茶屋」でお茶を飲んだという記録があり、店には一休和尚からもらった「初代通圓」の木像も祭られている。【京都府宇治市宇治東内1番地/0774-21-2243】](/news/lifestyle/2023/images/0a288afccf4b1474a6382672ea5c4827a74f5a56.jpg)

「通圓(つうえん)」[1160年創業/京都府] 豊臣秀吉や徳川家康が「通圓茶屋」でお茶を飲んだという記録があり、店には一休和尚からもらった「初代通圓」の木像も祭られている。【京都府宇治市宇治東内1番地/0774-21-2243】

通圓

昭和初期の通圓茶屋。江戸時代の建築の名残がある。

![「五郎兵衛飴(ごろべえあめ)」[1181年以前創業/福島県] 1189年、源頼朝に京を追われた義経が、奥州(岩手県)の平泉に逃げる途中に立ち寄り、武蔵坊弁慶と共にこの飴を食べたといわれている。また、そのときに弁慶が書いた自筆の借証文も残っているという。【現在、店舗での販売はなく、卸販売のみ】](/news/lifestyle/2023/images/a803825351063a5c1d7698f75edb7303adda4716.jpg)

「五郎兵衛飴(ごろべえあめ)」[1181年以前創業/福島県] 1189年、源頼朝に京を追われた義経が、奥州(岩手県)の平泉に逃げる途中に立ち寄り、武蔵坊弁慶と共にこの飴を食べたといわれている。また、そのときに弁慶が書いた自筆の借証文も残っているという。【現在、店舗での販売はなく、卸販売のみ】

![「伊場仙(いばせん)」[1590年創業/東京都] 正確な創業年が不明のため初代の誕生した1590年を創業年としている。初代の父が徳川家康と共に三河(愛知県)から江戸に移り、和紙や竹を扱う商いを始めた。江戸中期に扇子とうちわを作り始め、江戸幕府御用達のうちわ商に。【東京都中央区日本橋小舟町4-1/03-3664-9261】](/news/lifestyle/2023/images/b24f8b1b91a96a3581999045a9c761d4459fedd3.jpg)

「伊場仙(いばせん)」[1590年創業/東京都] 正確な創業年が不明のため初代の誕生した1590年を創業年としている。初代の父が徳川家康と共に三河(愛知県)から江戸に移り、和紙や竹を扱う商いを始めた。江戸中期に扇子とうちわを作り始め、江戸幕府御用達のうちわ商に。【東京都中央区日本橋小舟町4-1/03-3664-9261】

伊場仙

![「須藤本家(すどうほんけ)」[1141年以前創業/茨城県] 創業は平安時代の1141年以前といわれ、初代の本業は武士で、副業として酒造りをしていたという。日本最古の酒蔵であり、欧米にも多く輸出されていて評価も高い。予約制だが酒蔵見学もできる。【茨城県笠間市小原2125/0296-77-0152】](/news/lifestyle/2023/images/bfbda22389105152e97d7a2bd761cda8120f2279.jpg)

「須藤本家(すどうほんけ)」[1141年以前創業/茨城県] 創業は平安時代の1141年以前といわれ、初代の本業は武士で、副業として酒造りをしていたという。日本最古の酒蔵であり、欧米にも多く輸出されていて評価も高い。予約制だが酒蔵見学もできる。【茨城県笠間市小原2125/0296-77-0152】

![「飛良泉本舗(ひらいずみほんぽ)」[1487年創業/秋田県] 秋田県の霊峰・鳥海山の麓で、空気中の乳酸菌や微生物の力を借りて酵母を育てる、昔ながらの山廃仕込みで現在も酒造りをしている東北最古の酒蔵。「飛びきり良い白い水」から「飛良泉」になった。【秋田県にかほ市平沢中町59/0184-35-2031】](/news/lifestyle/2023/images/6ccdf3aa6a118d21eae380afa398cbc81868aea3.jpg)

「飛良泉本舗(ひらいずみほんぽ)」[1487年創業/秋田県] 秋田県の霊峰・鳥海山の麓で、空気中の乳酸菌や微生物の力を借りて酵母を育てる、昔ながらの山廃仕込みで現在も酒造りをしている東北最古の酒蔵。「飛びきり良い白い水」から「飛良泉」になった。【秋田県にかほ市平沢中町59/0184-35-2031】

![「剣菱酒造(けんびしじゅぞう)」[1505年以前創業/兵庫県] 1703年、赤穂浪士が討ち入りの前に飲んだとされている。また、八代将軍・徳川吉宗の御膳酒にも指名された。『東海道五十三次 日本橋』の絵中にも剣菱のロゴマークが描かれている。江戸時代から大人気だったお酒。【兵庫県神戸市東灘区御影本町3-12-5/078-451-2501】](/news/lifestyle/2023/images/3b0a03c58bcc8fdea74982e1f8b91adc1ad438a2.jpg)

「剣菱酒造(けんびしじゅぞう)」[1505年以前創業/兵庫県] 1703年、赤穂浪士が討ち入りの前に飲んだとされている。また、八代将軍・徳川吉宗の御膳酒にも指名された。『東海道五十三次 日本橋』の絵中にも剣菱のロゴマークが描かれている。江戸時代から大人気だったお酒。【兵庫県神戸市東灘区御影本町3-12-5/078-451-2501】

家康もびっくり!?NHK大河ドラマで話題の徳川家康が、江戸に幕府を開いたのは今から420年前。1603年のことだった。そのときの日本には、どんなお店や商品があったのか?当時から現在まで続く400年超え...

TOP

ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。ABJマークの詳細、ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら。

https://aebs.or.jp/新しいウィンドウで開く