布施鋼治

ふせ・こうじ

布施鋼治の記事一覧

1963年生まれ、北海道札幌市出身。スポーツライター。レスリング、キックボクシング、MMAなど格闘技を中心に『Sports Graphic Number』(文藝春秋)などで執筆。『吉田沙保里 119連勝の方程式』(新潮社)でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。他の著書に『東京12チャンネル運動部の情熱』(集英社)など。

IBF世界ミニマム級王座戦の後、担架で運ばれる重岡銀次朗。兄でボクサーの優大選手は、現役を引退し弟を支えると発表した

IBF世界ミニマム級王座戦の後、担架で運ばれる重岡銀次朗。兄でボクサーの優大選手は、現役を引退し弟を支えると発表した

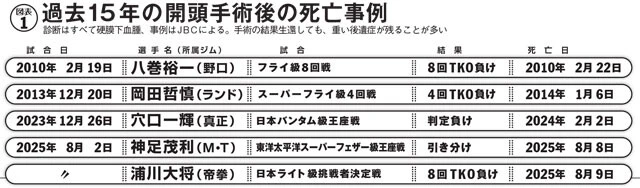

試合後にボクサーが亡くなる事故が相次いでいる。ここ数年集中して起きている悲劇に大会主催者はさまざまな対策を講じているが、効果はあるのだろうか? 今求められる新たな改革とは? 海外の事例も参考に、競技存続に必要な改革の中身を探った。

* * *

日本ボクシング界であってはならない出来事が起こってしまった。

8月2日、"格闘技の聖地"後楽園ホールで行なわれた東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチに臨んだ神足茂利(こうたり・しげとし)さんと、日本ライト級挑戦者決定戦に出場した浦川大将(ひろまさ)さんが、いずれも帰らぬ人になってしまったのだ。

リングスポーツにおいて競技者が深刻なダメージを負い、最悪の場合、死亡事故に至る。それをリング禍(か)と呼ぶ。

日本ボクシングコミッション(JBC)の統計では、1945年以降、国内におけるプロボクサーの死亡事故は42件報告されている(プロテストやスパーリング中の事故は含まない)。しかし、一興行での2件発生は史上初だ。

一昨年12月26日には日本バンタム級タイトルマッチで判定負けを喫した挑戦者の穴口一輝(かずき)さんが、退場後に意識を失い病院へ緊急搬送。開頭手術を受けたが、翌年2月2日死亡した。

日本バンタム級王座戦での堤聖也(左)と穴口一輝(右)。約1ヵ月後、穴口は帰らぬ人に

日本バンタム級王座戦での堤聖也(左)と穴口一輝(右)。約1ヵ月後、穴口は帰らぬ人に

今年5月24日には、IBF世界ミニマム級王座に挑戦した重岡銀次朗さんが、試合後に採点結果が読み上げられているときに意識を失い、緊急搬送された。幸い一命は取り留め、現在は意識があるところまで回復しているという。

相次ぐ不測の事態に対し、長年深い溝があると伝えられていたプロとアマチュアが歩み寄り、8月22日に緊急の合同医事委員会を開いた。その席では、これまで公にされることのなかったプロでの練習中の死亡事例も報告された。

一方アマも、8月8日、39歳の選手がジムでのスパーリング後に意識不明となり、開頭手術を受けたことを発表した。なぜ、ここにきてリング禍は急増しているのか? 現役ボクサーや元選手からは、「偶然中の偶然としか言いようがない」という声も上がる。

そもそもボクシング界には事故の原因を追究し、再発防止に努めてきた歴史がある。何もしてこなかったわけではないのだ。

リングを囲むロープが3本から4本に、世界タイトルマッチのラウンド数が15から12に、計量が当日から前日に変更されたのも、すべて闘うボクサーの安全面を考慮してのものだった。

ボクシングの歴史に詳しいボクシング・アナリストの増田茂氏はこう語る。

「4本ロープになり、コーナーにクッションがつけられた当初は観客から『見にくい』と不評を買っていましたが、そのうち慣れて不満の声も収まっていった。ロープ間が空いていると、その間から落ちたり、頭を打ったりするリスクがありますからね」

95年以降、リング禍が頻発したときにはJBCが先頭を切る形で、試合ストップの早期化など再発防止に取り組んだ。

「以前はレフェリーも採点していましたが、今は2人から3人に増えたジャッジに任せ、試合の進行管理・判断に専念するようになりました」

穴口選手が亡くなった直後には事故検証委員会が設立され、報告書も作成された。そこには再発防止策として

①試合前の練習及び減量

②試合の運営及び安全管理

③平時における指導研修や医療体制の充実

④所属ジムの健康管理体制

⑤事故防止のための医療体制

について提言が盛り込まれていた。

もしすべての提言が履行されれば、大きな抑止力になったと推測される。しかし、実際に実行されたのは一度の合同医事講習会にとどまったといわれている。理由は、リング禍が起こっても予定されていたボクシング興行は行なわれ、関係者が日々の業務に追われていたからだろう。

JB SPORTS BOXING GYMの山田武士代表は、「あれから僕はずっと現場に出ていたけど、前と変わっていなかった」と嘆く。

「今回のように3ヵ月間に3件も事故が起きた。絶対に何かやらないといけないということでしょう」

では、実際にどうすればいいのか? 前出の増田氏は次のような提言をする。

「今は試合をストップするのもドクターチェックを受けさせるのも、レフェリーが進言する形を取っている。その権限をスーパーバイザー(試合の管理・運営全般を担当する責任者)やジャッジにも持たせたらどうでしょうか。

現在もレフェリーがダウンを宣告するときには、ジャッジに確認するケースがある。リング上の死角を消すためにも、より多面的にアプローチできる関係性になるのが望ましい」

さらに増田氏は、リングドクターの権限についても言及する。

「アメリカでは、ドクターはラウンドごとに選手へのチェックを要求できる。実際には、ラウンド間のインターバルが終わってからの時間が余分に与えられています」

ただ、その介入については賛否両論があるという。

「対戦相手側から、『そんなに長く休ませたら回復しちゃうじゃないか』という意見が出ています。

また、医学的な見地からは『一時的に回復させることでさらに危険な状態に陥ってしまう可能性』も指摘されており、日本で導入するとしても慎重な検討が必要です」

加えて、最近はMMA(総合格闘技)やキックボクシングなど、ほかの格闘技の選手たちも当たり前のように取り入れている「水抜き」による過度な減量が、事故につながっている可能性を指摘する声もある。

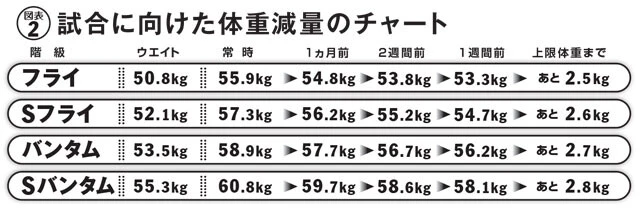

「昔のボクサーがやっていた、水分を一切取らない方法も水抜きの一種。ですが今は少し変わり、数日間たっぷりと水分を取り、水分を出しやすい体にしてから一気に4~5㎏落とす『ウオーターローディング』というやり方が一般的です」(山田氏)

では、この水抜きの何が問題なのかといえば、誰もが正しい知識を持ってやっているわけではない点に尽きる。実際、あらゆる格闘技で水抜きの失敗により欠場する選手が後を絶たない。落とせる体重には個人差があり、知識を持たずにやるにはあまりにも危険な減量方法なのだ。

水・食事を抜かない状態で、試合1ヵ月前に各階級の上限体重の+8%、2週間前に+6%、1週間前に+5%の体重にすることが求められる(JB SPORTS BOXING GYM提供)

水・食事を抜かない状態で、試合1ヵ月前に各階級の上限体重の+8%、2週間前に+6%、1週間前に+5%の体重にすることが求められる(JB SPORTS BOXING GYM提供)

JB SPORTSでは無理のない減量を掲げ、水抜きによる減量は全体重の3~5%程度しか認めていない。

試合の1ヵ月前からジムを訪れるたびに第三者監視の下、体重計に乗せ、体重を管理するように徹底している。その成果は絶大で、ここ数年は一度も減量・計量失敗を出していない。

現在JBCでは、過度な水抜きを規制するために「ハイドレーションテスト」の導入が検討されている。このテストは計量時の選手が適切な水分を保持しているかを確認するため、尿比重値を測定するものだ。

海外ではアジアを拠点に活動し、日本でも年数回ビッグイベントを打つONE Championshipが導入している。しかし、山田氏はこのテストの導入に慎重な姿勢を示す。

「計量はOKでも、テストで引っかかったらどうするのか。計量同様、そのまま失格になるのか。結局は、使い方次第だと思いますね。それにもし導入すれば、今の日本のランキングは大きく様変わりすることになるでしょう」

実際に、日本ではフライ級で闘っていた選手が、ONEでは2階級上のバンタム級で闘うこともある。過度な減量を避けるとなると、階級アップを図るしかないのだ。本当に導入するなら、多方面への考慮が必須となる。

さらに、JBCは8月以降、全興行での救急車待機を義務づける方針も発表した。そのきっかけは、神足選手の兄でトレーナーを務める神足昌冶氏が、弟の緊急搬送時の手際の悪さを指摘したことと無関係ではないだろう。

やらなければならないことは山ほどある中、山田氏は競技の切り抜き動画に感化される若い世代の動向にも危惧する。

「例えば井上尚弥選手の動画にしても、攻撃しているところだけを見て、その前後のフットワークだったり、ディフェンスの部分まで見ていない。つまり、対戦相手に打たせていないというところまでは注目していないんじゃないかと思うんです」

打たせずに打つことが基本のボクシングが、一部の映像だけで偏った受け取られ方をされ、勘違いのまま実践されるならたまったものではない。

8月23日、年内に世界タイトル挑戦の機運が高まる那須川天心が地元・千葉で「天心祭」を開き、相次ぐリング禍についても言及した。

「起きたことは真摯(しんし)に受け止め、誰が悪いと原因を探すより、こういうこと(事故)はあると覚悟しながらやっていかないといけない」

続けて天心は、これはボクシング界だけの問題ではないとして、格闘技界全体の大同団結をアピールした。

「ボクシング界だけじゃなくて、格闘技界の大会議、スター選手とかみんな集めて、ここは仲良くなるじゃないけど、一回(安全対策を共有する)列をしっかり作ろうよ」

リング禍はボクシングだけの問題ではない。神童の熱い思いはリングスポーツ全体に届くのだろうか。