当サイトでは当社の提携先等がお客様のニーズ等について調査・分析したり、お客様にお勧めの広告を表⽰する⽬的で Cookie を使⽤する場合があります。

詳しくはこちら

デジタルインフラの整備の一環として、サイバーセキュリティにも注力するクォンタムメッシュ

デジタルインフラの整備の一環として、サイバーセキュリティにも注力するクォンタムメッシュ

近年、増加するサイバー攻撃。アサヒグループやアスクルなど、このところ立て続けにその被害が明らかになっている。そんななか、その対策としてホワイトハッカーの育成を目指すのが、クォンタムメッシュ株式会社と一般社団法人「AKATSUKI」の代表である篠原裕幸氏だ。

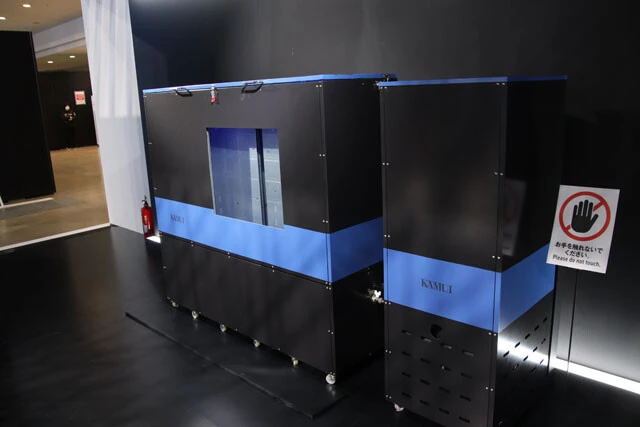

クォンタムメッシュは、9日まで開催されている「Japan Mobility Show 2025」に出展。10年後の近未来の技術を紹介する「Tokyo Future Tour 2035」ゾーンにて、国内では初の商用化となるデータセンター向け液浸冷却システム『KAMUI』や、AIクラウド基盤『8kumo edge』などを展示している。

クォンタムメッシュが開発した液浸冷却システム『KAMIUI』。通常の空冷システムと比較して、消費電力はおよそ1/10に。さらに省スペースになるため、コストが圧縮される

クォンタムメッシュが開発した液浸冷却システム『KAMIUI』。通常の空冷システムと比較して、消費電力はおよそ1/10に。さらに省スペースになるため、コストが圧縮される

主な事業は、デジタルインフラの整備だが、その一環として力を入れているのが、サイバーセキュリティだ。篠原氏はサイバーセキュリティに対する認知の現状をこう説明する。

「これまではパスワードが盗まれて不正ログインされてしまう、最悪でも何か決済されてしまう......そういった程度。被害に遭っても普通の人は、どこか遠くの世界の出来事で、お詫びに数百円のクーポン券がもらえたら終わり。それくらいの感覚でした」

冒頭に挙げたアサヒグループやアスクルの被害などでは、消費者もデメリットを感じたようにも思えるが......。

「いえ、アサヒのビールが店頭になくても、ほとんどの人は『じゃあキリンにするか』という感覚です。アサヒが攻撃されるというのは、かなり大規模な話なんですが、消費者にとってはあくまで趣味嗜好、娯楽の選択肢がひとつが減っただけのこと。

これからAIが発達して本当に恐ろしいのは、被害に遭っていることを人間が把握できないことです。例えば、2018年にあったケンブリッジ・アナリティカ問題。違法に収集した個人データから、米大統領選挙や、英国のEU離脱に影響を与えました。

このようにAIの発達によって、人間の知識の及ばないところで、人の意思判断が誘導される可能性があります。例えば、スマホのディスプレイにサブリミナル効果のようなものを仕込んでくるかもしれません。人間の危険能力として察知していない領域を、ピンポイントで狙ってくる可能性があるんです」(篠原氏)

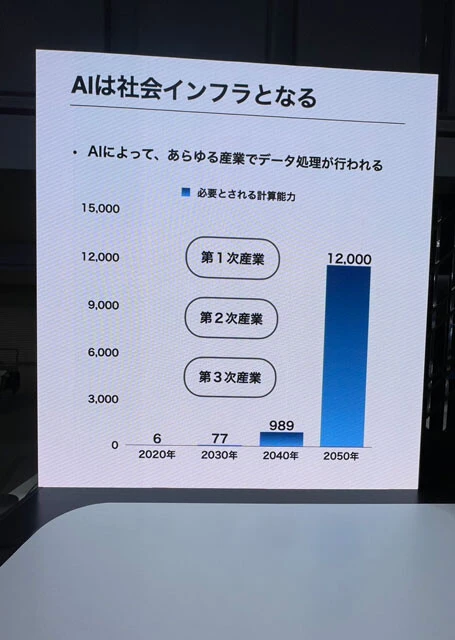

AIはさらなる需要が見込まれ、社会インフラに。そんな状況でサイバーセキュリティーもより重要になる

AIはさらなる需要が見込まれ、社会インフラに。そんな状況でサイバーセキュリティーもより重要になる

多くの人はAIの誕生を予測できなかった。それと同様に「AIによって広がるサイバーセキュリティリスクは、人間には想像できない領域になる可能性もある」と篠原氏はいうのだ。

さらに、こうしたサイバーセキュリティリスクに対して、遅れをとっているのが日本の現状だ。

「日本は伝統的にモノづくり、ハードウェア製造を得意としていて、よいハードを作ればそれで終わりという感覚だったのではないでしょうか。だから、ソフトウェアを作ってきた欧米とは、意識が違うのかと思いますね。

それから、例えばWindows10がサポート終了しましたが、11に移行していない企業は少なくないと言われています。なかには『アップデートしないで何が悪いんだ、マイクロソフトの陰謀だ!」とか、省庁でアップデートしようとすると「贅沢だ、無駄遣いだ」という感覚の人もいるようです。

それくらい人によって危機感の格差があるから、サイバーセキュリティリスクが普及していないのだと思います」(篠原氏)

こうした状況を危惧する篠原氏は、一般社団法人「AKATSUKI」を設立。自社開発したセキュリティ診断システム『SHADOW』を使い、来年2月から京都の拠点にて機械部品などのセキュリティー検証を行なうとともに、ホワイトハッカーを育成し、サイバーセキュリティーのトレーニングを行なう。

「AIによってロボットが自動化した時に、工場や社会インフラの回路に仕込まれた部品に不具合があったらどうするんだと、部品レベルでのセキュリティ検証が必須になっています。そして、それが世界のホワイトハッカーにとって新しい産業になっているんです。

そして、それと同時に、世界の市場ではこの数年で、物を作るというのは日本の役割だとなりました。非常に日本に注目が集まっている状態なんです。だからこそ、サイバーセキュリティのレベルが低ければ、その役割をまっとうできずに終わってしまいます。

AKATSUKIには、世界中のハッカーの知見が集まっているので、そうした検証をするとともに、ホワイトハッカーを育てていく、そして何よりも大きな企業とか団体を動かして普及させていくことが目標です。ホワイトハッカーを増やして、サイバーセキュリティリスクを広めなければ、この国の産業がなくなるので」(篠原氏)

国内企業の多くが、サイバーセキュリティーリスクに対して見通しが甘く、ホワイトハッカーが少ないことに危機感を抱く篠原氏

国内企業の多くが、サイバーセキュリティーリスクに対して見通しが甘く、ホワイトハッカーが少ないことに危機感を抱く篠原氏

AKATSUKIは今月、世界中からハッカーが集まるカンファレンス「TenguCon2.0」を開催する。しかし、その協賛に名を連ねるのは海外企業だけで、日本企業はいない。それこそが、サイバーセキュリティに対する日本の意識の表れなのかもしれない。

「もうすでにサイバー攻撃を受けている企業は数えきれないほどあるはずです。ただ、攻撃に遭っても企業はなかなか公表しません。それは事業や株価への影響があるから仕方ないのかもしれません。

しかし、少なくともサイバーセキュリティのリスクに対応していることを企業が啓蒙していく、それが大事ですね。そうすれば、サイバー攻撃に遭いにくくなりますし、他の企業も身が引きしまって重要性を理解すると思います。それがいつか市民レベルになればいいんですけどね」(篠原氏)